「『歎異抄』に聞く」を聞く

TANNISHO

2021年4月30日

廣河が「『歎異抄』に聞く」を聞く。-第十七章-

この記事は12月28日(月)にお勤まりになった宗祖御命日日中法要と、その後の御命日のつどいの記録です。『歎異抄』をテーマに、第一章から順にご法話を頂いています。今回は專行寺(長岡市中沢)の木村 邦和 氏に、『歎異抄』「第十七章」を主題にご法話頂きました。

專行寺(長岡市中沢)の木村 邦和 氏

『歎異抄』「第十七章」

【本文】

一 辺地の往生をとぐるひと、ついには地獄におつべしということ。この条、いずれの証文にみえそうろうぞや。学生だつるひとのなかに、いいいださるることにてそうろうなるこそ、あさましくそうらえ。経論聖教をば、いかようにみなされてそうろうやらん。信心かけたる行者は、本願をうたがうによりて、辺地に生じて、うたがいのつみをつぐのいてのち、報土のさとりをひらくとこそ、うけたまわりそうらえ。信心の行者すくなきゆえに、化土におおくすすめいれられそうろうを、ついにむなしくなるべしとそうろうなるこそ、如来に虚妄をもうしつけまいらせられそうろうなれ。

【語註】

・辺地(へんじ)…念仏しながらも本願を疑い、自力をたのむ人の生まれるところ。

・学生だつるひと…学者ぶるひと。

・つぐのいて…つぐなって。

・化土…念仏しながら自力をはなれられない人の生まれるところ。真実報土に対して方便化土。

・虚妄を…うそいつわりを言われたようにしてしまうことになるのです。

【現代語訳】

辺地(浄土のほとり。方便の浄土。化土)に往生する人は、結局は地獄に堕ちることになるということについて。

このことは、どこにその証拠となる文があるのでしょうか。あるはずがありません。しかもこれは学者ぶった人の中から言い出されたことのようですが、あきれた話です。経典や論書、祖師方の書かれたものをどのように読まれているのでしょうか。

信心が不十分な念仏者は、阿弥陀仏の本願を疑うことがあるので、まず辺地に往生して疑いの罪をつぐなった後に、真実の浄土においてさとりを開くとうかがっております。本願を信じて念仏する者が少ないので、方便の浄土に多くのものを勧めているのです。ですから、辺地に往生した人は結局地獄に堕ちることになるなどと言えば、辺地の往生が結局意味の無いことであるということになりますので、それでは浄土の教えをお説きくださった釈尊が嘘を言っておられることになるのです。

【聞く】

第十七章の主題は、「辺地に往生する人は、最後には地獄におちる」という主張を正すということにあります。辺地とは浄土のはじっこ、片ほとりと表現され、念仏しながらも本願を疑い、自力をたのむ人の生まれるところとされています。『歎異抄』の著者は、信心が不十分な念仏者はそこで疑いの罪をつぐない、その後に浄土の中央、真実の浄土にて、さとりを開くことを経典や祖師たちからうかがったと述べています。ところが、学者ぶった人が「辺地に往生する人は、最後には地獄におちる」と主張していたために、この第十七章が開かれていきます。

今回木村氏からは、主題からは少し離れますが、辺地と呼ばれる方便の浄土について、詳しくお話いただきました。辺地は「信心の行者すくなきゆえに、化土におおくすすめいれられ」ているのだと述べられているように、多くの人が方便の浄土に勧め入れられると言われます。それは念仏をいただく身からすれば、無視できない表現といえます。「浄土」を考えるときに非常に重要であると木村氏は言われました。

そこでまず、辺地のほか、方便化土とひとくくりで説明されることの多い懈慢・疑城・胎宮について、どのような意味合いがあるのかを確かめられました。本山が出版している『歎異抄』の脚注にはそれぞれ、「辺地とは、真実の浄土のほとり、懈慢は、怠惰の心で、幸福の実現を求めている世界。疑城・胎宮は、仏智のはたらきに心暗い人が生まれていくとされる世界で、実は仏法に遇えない様を表している。いずれも本願を疑う心のままに、しかも浄土に生まれたいという心によって願われている世界。これを真実報土に対して方便化土という。(二一頁)」と述べられています。

続いて、「辺地」「懈慢」「疑城」「胎宮」について、どういった文脈の中で出てきている言葉なのか、経典や『歎異抄』の他の章、親鸞聖人の主著『教行信証』や和讃などから、それぞれ丁寧に確認されました。広範にわたったので、いただいた資料をもとに記事の下部に脚注を付しますので、ご参照ください。それぞれがどのような違いがあるのかは研究中とのことです。

この辺地ということ、仮の浄土は、真実の浄土とどのような関係性があるのか。これが木村氏の一貫した問いでした。確認した多くの文献は、切り口や方向性は違いますが、聞法の生活を妨げるものがそこにあることを、それらは教えています。

これらはひとえに阿弥陀仏の本願を疑う疑心と、どれだけ阿弥陀仏からの呼びかけがあっても、自分が理解しない限り納得しないという慢心であり、そういうことを様々な表現で伝えられているのだろうと木村氏は述べます。分類すれば、疑いの心は疑城・胎宮として『無量寿経』(『大阿弥陀経』)に説かれ、慢心は怠惰、懈慢として、『菩薩処胎経』に説かれます。典拠によって聞法を妨げるものの捉え方が違いますが、いずれにしろ、それらが仮の浄土が開かれてくる機縁となっていきます。

そうやって、疑心をもちながら、むしろ疑いをきっかけに開かれてくるのが仮の浄土です。反対に、阿弥陀仏の浄土、真実の浄土は、阿弥陀仏を中心とし、今現在説法(こんげんざいせっぽう)が常に行われ、そこにいる人は説法が常に聞こえる場所だと押さえます。そして、疑心があるから辺地に生まれるのでなく、むしろ、真実の浄土のど真ん中にいても、疑心によって阿弥陀仏の説法が聞こえてこない。自分の頭で納得できないことは、わかろうとしない。そういうことを場所的に表現し、中央と辺地として表現したのではないかと述べられ、法話をまとめられました。

廣河が木村先生の話から聞き取ったこととして、仏教に対する疑いの心や慢心によって、かえって仏教に向かわせしむるはたらき、真実に触れるきっかけを、阿弥陀仏の本願力回向としていただいているのではないかということが言えます。真実は換言すれば、空、悟り、涅槃と言っても良いでしょう。しかし、真実は空である、悟りであると言われても、イメージすることは難しく、理解できません。例えば親鸞聖人の著作『唯信鈔文意』には「法身は、いろもなし、かたちもましまさず。しかれば、こころもおよばれず。ことばもたえたり。(『真宗聖典』五五四頁)」と述べられるように、阿弥陀如来のすがたは、どこかに実際にある存在ではなく、色もなく触れることもできず、心で想像したりそもそも言葉で表現することもできないと言われています。けれども、それだと阿弥陀仏と人間との関係性、救いが成り立ちません。私たちは、目に見えるもの、手に触れるものは信じやすいけれども、目に見えない、触れないものは、信じたくとも、なかなか信じることができないように思います。まして、まったく想像もできないような存在だと言われては、念じたり、手を合わせることもできないでしょう。だからこそ、具体的な救いのイメージが必要になってくるのだと思います。そういうところから、あえて表現した浄土が方便化土であり、「辺地」「懈慢」「疑城」「胎宮」なのだと考えられます。

また、「辺地」「懈慢」「疑城」「胎宮」と、あえて言葉を分けているのは、親鸞聖人がそれぞれ厳密に言葉を分けて考えている可能性があるということが一つ言えます。例えば親鸞聖人著作『愚禿鈔』には「弥陀の化土について二種あり。一に疑城胎宮、二には懈慢辺地。(『真宗聖典』四二八頁)」と、化土について疑城胎宮と懈慢辺地とを分けて理解されています。その使い分けの根拠はまだわかりませんが、真実とどれだけ離れているか、あるいは迷いの段階についてかなど、あえてその言葉を使われる理由があるのではないかと考えられます。

いずれにせよ、方便の浄土「辺地」を中心に、その用例から、親鸞聖人がどのようにそれぞれの言葉を取り扱っているかまで、詳しくお聞きしたところです。

【脚注】(木村氏の法話資料より)

○『歎異抄』「第十一章」

つぎにみずからのはからいをさしはさみて、善悪のふたつにつきて、往生のたすけ・さわり、二様におもうは、誓願の不思議をばたのまずして、わがこころに往生の業をはげみて、もうすところの念仏をも自行になすなり。このひとは、名号の不思議をも、また信ぜざるなり。信ぜざれども、辺地懈慢疑城胎宮にも往生して、果遂の願のゆえに、ついに報土に生ずるは、名号不思議のちからなり。これすなわち、誓願不思議のゆえなれば、ただひとつなるべし。

○『歎異抄』「第十六章」

くちには願力をたのみたてまつるといいて、こころには、さこそ悪人をたすけんという願、不思議にましますというとも、さすがよからんものをこそ、たすけたまわんずれとおもうほどに、願力をうたがい、他力をたのみまいらするこころかけて、辺地の生をうけんこと、もっともなげきおもいたまうべきことなり。

○『歎異抄』「後序」

かなしきかなや、さいわいに念仏しながら、直に報土にうまれずして、辺地にやどをとらんこと。一室の行者のなかに、信心ことなることなからんために、なくなくふでをそめてこれをしるす。

○「疑城」の用例は、大正大蔵経SATによると、お経としては、『大阿弥陀経』巻下(王日休、『仏説無量寿経』の異訳)に以下の1例があるのみ。

「然歡鳴當此之時莫不喜悦咸得過度疑城胎生分第五十三佛告彌勒汝見彼刹」

また、浄土系論書としては宗暁の『樂邦文類』に5例あり、『盧山蓮宗寶鑑』(普度)に2例、『廣弘明集』に1例、『辯正論』に1例ある。

○『教行信証』化身土巻冒頭の御自釈

謹んで化身土を顕さば、(中略)土は『観経』の浄土これなり。また『菩薩処胎経』等の説のごとし、すなわち懈慢界これなり。また『大無量寿経』の説のごとし、すなわち疑城胎宮これなり。(『真宗聖典』三二六頁)※ただし「疑城」の語は、『大無量寿経』には無く、異訳である『大阿弥陀経』にある)

○『愚禿鈔』巻上

二出とは、一には堅出 聖道、歴劫修行の証なり。二には横出 浄土、胎宮・辺地・懈慢の往生なり(『真宗聖典』四二五頁)

弥陀の化土について二種あり。一に疑城胎宮、二には懈慢辺地。(『真宗聖典』四二八頁)→疑城胎宮と懈慢辺地を分けて理解されている。

○『教行信証』化身土末巻に『往生要集』所引の『群疑論』を引いて、述べる。

首楞厳院の『要集』に、感禅師(懐感)の『釈』(群疑論)を引きて云わく、「問う、『菩薩処胎経』の第二に説かく、「西方この閻浮提を去ること十二億那由他に懈慢界あり。乃至 意を発せる衆生、阿弥陀仏国に生まれんと欲する者、みな深く懈慢国土に着して、前進んで阿弥陀仏国に生まるることあたわず。億千万の衆、時に一人ありて、よく阿弥陀仏国に生ず」と云云。この経をもって准難するに、生を得べしや。答う、『群疑論』に善導和尚の前の文を引きてこの難を釈して、また自ら助成して云わく、「この『経』の下の文に言わく、「何をもってのゆえに、みな懈慢に由って執心牢固ならず」と。ここに知りぬ、雑修の者は「執心不牢の人」とす。かるがゆえに懈慢国に生ずるなり。もし雑修せずして専らこの業を行ぜば、これすなわち執心牢固にして、定めて極楽国に生まれん。(『真宗聖典』三三〇頁)

○『愚禿鈔』巻下末尾

おおよそ心について二種の三心あり。一には自利の三心、二には利他の三心なり。また二種の往生あり。一には即往生、二には便往生なり。

ひそかに『観経』の三心往生を案ずれば、これすなわち諸機自力各別の三心なり、『大経』の三信に帰せしめんがためなり、諸機を勧誘して三信に通入せしめんと欲うなり。三信とは、これすなわち金剛の真心・不可思議の信心海なり。また即往生とは、これすなわち難思議往生、真の報土なり。便往生とは、すなわちこれ諸機各別の業因果成の土なり、胎宮・辺地・懈慢界・双樹林下往生なり、また難思往生なりと、知るべしと。(『真宗聖典』四五八頁~四五九頁)

○『正像末和讃』に続く二十三首は、「已上二十三首仏(智)不思議の弥陀の御ちかいをうたがうつみとがをしらせんとあらわせるなり 愚禿善信作」と記され、辺地懈慢疑城胎宮について分かりやすくまとめられている。概要は以下の通り。本願寺派では『誡疑讃(かいぎさん)』と呼んでおられるようです。

①不了仏智のしるしには 如来の諸智を疑惑して 罪福信じ善本をたのめば 辺地にとまるなり

…仏智の不思議を疑う → 罪福を信ずる・善本をたのむ → 辺地

②仏智の不思議をうたがいて 自力の称念このむゆえ 辺地懈慢にとどまりて 仏恩報ずるこころなし

…仏智の不思議を疑う → 自力の称念をこのむ → 辺地・懈慢

③罪福信ずる行者は 仏智の不思議をうたがいて 疑城胎宮にとどまれば 三宝にはなれたてまつる

…罪福を信ずる・仏智の不思議を疑う → 疑城胎宮 → 三宝に離れる

④仏智疑惑のつみにより 懈慢辺地にとまるなり 疑惑のつみのふかきゆえ 年歳劫数をふるととく

⑤転輪王の王子の 皇につみをうるゆえに 金鏁をもちてつなぎつつ 牢獄にいるがごとくなり

…七宝の宮殿・金鎖・五百歳

⑥自力称名のひとはみな 如来の本願信ぜねば うたがうつみのふかきゆえ 七宝の獄にぞいましむる

…自力称名 → 本願を信じない → 疑うつみ → 七宝の獄

⑦信心のひとにおとらじと 疑心自力の行者も 如来大悲の恩をしり 称名念仏はげむべし

⑧自力諸善のひとはみな 仏智の不思議をうたがえば 自業自得の道理にて 七宝の獄にぞいりにける

…自力称名 → 本願を信じない → 疑うつみ → 七宝の獄

⑨仏智不思議をうたがいて 善本徳本たのむひと 辺地懈慢にうまるれば 大慈大悲はえざりけり

⑩本願疑惑の行者には 含花未出のひともあり 或生辺地ときらいつつ 或堕宮胎とすてらるる

…本願疑惑の行者 → 含花未出、辺地に生まれる、宮胎に堕す

⑪如来の諸智を疑惑して 信ぜずながらなおもまた 罪福ふかく信ぜしめ 善本修習すぐれたり

⑫仏智を疑惑するゆえに 胎生のものは智慧もなし 胎宮にかならずうまるるを 牢獄にいるとたとえたり

…仏智疑惑 → 善本修習 → 胎生

⑬七宝の宮殿にうまれては 五百歳のとしをへて 三宝を見聞せざるゆえ 有情利益はさらになし

…七宝の宮殿・金鎖・五百歳

⑭辺地七宝の宮殿に 五百歳までいでずして みずから過咎をなさしめて もろもろの厄をうくるなり

…七宝の宮殿・金鎖・五百歳

⑮罪福ふかく信じつつ 善本修習するひとは 疑心の善人なるゆえに 方便化土にとまるなり

⑯弥陀の本願信ぜねば 疑惑を帯してうまれつつ はなはすなわちひらけねば 胎に処するにたとえたり

…本願疑惑の行者 → 含花未出、辺地に生まれる、宮胎に堕す

⑰ときに慈氏菩薩の 世尊にもうしたまいけり 何因何縁いかなれば 胎生化生となづけたる

⑱如来慈氏にのたまわく 疑惑の心をもちながら 善本修するをたのみにて 胎生辺地にとどまれり

…仏智疑惑 → 善本修習 → 胎生

⑲仏智疑惑のつみゆえに 五百歳まで牢獄に かたくいましめおわします これを胎生とときたまう

…仏智疑惑 → 五百歳・牢獄 → 胎生

⑳仏智不思議をうたがいて 罪福信ずる有情は 宮殿にかならずうまるれば 胎生のものとときたまう

…仏智の不思議を疑う → 罪福を信ずる → 宮殿・胎生

㉑自力の心をむねとして 不思議の仏智をたのまねば 胎宮にうまれて五百歳 三宝の慈悲にはなれたり

…自力の心 → 不思議の仏智をたのまない → 胎宮・五百歳・三宝の慈悲に離れる

㉒仏智の不思議を疑惑して 罪福信じ善本を 修して浄土をねがうをば 胎生というとときたまう

…仏智の不思議を疑う → 罪福を信ずる → 宮殿・胎生

㉓仏智うたがうつみふかし この心おもいしるならば くゆるこころをむねとして 仏智の不思議をたのむべし

已上二十三首仏(智)不思議の弥陀の御ちかいをうたがうつみとがをしらせんとあらわせるなり

愚禿善信作

(『真宗聖典』五〇五頁~五〇七頁)

○『浄土和讃』

安楽浄土をねがいつつ 他力の信をえぬひとは 仏智不思議をうたがいて 辺地懈慢にとまるなり(『真宗聖典』四八四頁)

○『教行信証』化身土本巻御自釈

二種の往生とは、一つには即往生、二つには便往生なり。便往生とは、すなわちこれ胎生辺地・双樹林下の往生なり。即往生とは、すなわちこれ報土化生なり。(『真宗聖典』三三九頁)

おおよそ浄土の一切諸行において、綽和尚(道綽)は「万行」(安楽集)と云い、導和尚(善導)は「雑行」(散善義)と称す、感禅師(懐感)は「諸行」(群疑論)と云えり、信和尚(源信・往生要集)は感師に依れり、空聖人(源空・選択集)は導和尚に依りたまうなり。経家に拠りて師釈を披くに、雑行の中の雑行雑心・雑行専心・専行雑心なり。また正行の中の専修専心・専修雑心・雑修雑心は、これみな辺地・胎宮・懈慢界の業因なり。かるがゆえに極楽に生まるといえども、三宝を見たてまつらず、仏心の光明、余の雑業の行者を照摂せざるなり。(『真宗聖典』三四三頁)

○『浄土三経往生文類』

観経往生というは、修諸功徳の願により、至心発願のちかいにいりて、万善諸行の自善を回向して、浄土を欣慕せしむるなり。しかれば、『無量寿仏観経』には、定善・散善、三福・九品の諸善、あるいは自力の称名念仏をときて、九品往生をすすめたまえり。これは他力の中に自力を宗致としたまえり。このゆえに観経往生ともうすは、これみな方便化土の往生なり。これを双樹林下往生ともうすなり。(『真宗聖典』四七一頁)

弥陀経往生というは、植諸徳本の誓願によりて不果遂者の真門にいり、善本徳本の名号をえらびて万善諸行の少善をさしおく。しかりといえども、定散自力の行人は、不可思議の仏智を疑惑して信受せず、如来の尊号をおのれが善根として、みずから浄土に回向して、果遂のちかいをたのむ。不可思議の名号を称念しながら、不可称・不可説・不可思議の大悲の誓願をうたがう。そのつみ、ふかくおもくして、七宝の牢獄にいましめられて、いのち五百歳のあいだ、自在なることあたわず、三宝をみたてまつらず、つかえたてまつることなしと、如来はときたまえり。しかれども、如来の尊号を称念するゆえに、胎宮にとどまる。徳号によるがゆえに、難思往生ともうすなり。不可思議の誓願、疑惑するつみによりて、難思議往生とはもうさずとしるべきなり。(『真宗聖典』四七三頁)

2020年12月31日

廣河に代わり小原が「『歎異抄』に聞く」を聞く-「第十六章」-

あれ?なんかタイトルが違うぞ?そう思った皆さん、ご安心ください。

10月より再開したご命日のつどいでは、『歎異抄』をテーマに序文から順にご法話をいただいています。いつもなら廣河が「『歎異抄』に聞く」を聞いておりますが、今回廣河が法務のため不在でしたので、代わりに私、小原が「『歎異抄』に聞く」を聞いてまいりました。今回は勝廣寺(佐渡市両津湊)の濱松 智弘 氏に、『歎異抄』「第十六章」を主題にご法話頂きました。

勝廣寺(佐渡市両津湊)濱松 智弘 氏

【『歎異抄』「第十六章」本文】

一 信心の行者、自然に、はらをもたて、あしざまなることをもおかし、同朋同侶にもあいて口論をもしては、かならず回心すべしということ。

この条、断悪修善のここちか。一向専修のひとにおいては、回心ということ、ただひとたびあるべし。

その回心は、日ごろ本願他力真宗をしらざるひと、弥陀の智慧をたまわりて、日ごろのこころにては、往生かなうべからずとおもいて、もとのこころをひきかえて、本願をたのみまいらするをこそ、回心とはもうしそうらえ。

一切の事に、あしたゆうべに回心して、往生をとげそうろうべくは、ひとのいのちは、いずるいき、いるいきをまたずしておわることなれば、回心もせず、柔和忍辱のおもいにも住せざらんさきにいのちつきば、摂取不捨の誓願は、むなしくならせおわしますべきにや。

くちには願力をたのみたてまつるといいて、こころには、さこそ悪人をたすけんという願、不思議にましますというとも、さすがよからんものをこそ、たすけたまわんずれとおもうほどに、願力をうたがい、他力をたのみまいらするこころかけて、辺地の生をうけんこと、もっともなげきおもいたまうべきことなり。

信心さだまりなば、往生は、弥陀に、はからわれまいらせてすることなれば、わがはからいなるべからず。

わろからんにつけても、いよいよ願力をあおぎまいらせば、自然のことわりにて、柔和忍辱のこころもいでくべし。

すべてよろずのことにつけて、往生には、かしこきおもいを具せずして、ただほれぼれと弥陀の御恩の深重なること、つねはおもいいだしまいらすべし。

しかれば念仏ももうされそうろう。これ自然なり。わがはからわざるを、自然ともうすなり。これすなわち他力にてまします。しかるを、自然ということの別にあるように、われものしりがおにいうひとのそうろうよし、うけたまわる。あさましくそうろうなり。

【『歎異抄』「第十六章」現代語訳】

本願を信じて生活しているひとが、思わず腹を立てたり、悪い行いをしたり、あるいは仲間と口論などをしたときには、かならず回心すべきであると発言することについて。

この主張は、悪を断ち切り、善を行って浄土に生まれようとする心境から出てきたものであろうか。ひたすら念仏のみに生きるひとにおいて、回心ということは、生涯に二度とない出来事なのである。

回心とは、つね日ごろ、本願他力である真実の教えを知らない人が、阿弥陀の知恵をいただいて、いままでいだいてきたこころでは浄土へ往生できないと思い知らされ、この自力のこころをひるがえして、本願に全身をまかせることである。それをこそ、「回心」というのである。

もし、すべての出来事に対して、そのたびごとに回心して、往生を遂げるというのであれば、ひとのいのちは、吐く息が吸う息を待つことなしに終わるものだから、回心もしないで、穏やかで受容的なこころになる前に、いのちが終わってしまえば、阿弥陀如来のおさめとって捨てないという誓いは、無意味になってしまうのであろうか。

口には、「人間の思いを超えた阿弥陀の本願力にすべてを任せます」といいながら、こころの奥底では「悪人を助ける本願がいかに不思議であるとはいっても、やはり善人をこそたすけるのだろう」と思い込んでしまう。そのひとは本願力を疑い、他力をたのむこころが欠けているので、辺地に生まれることになる。これこそ、もっともなげかわしいことだと思わなければならない。

ひとたび信心を獲得したならば、浄土への往生は、ひとえに阿弥陀如来のはたらきで決まることであるから、人間の側の是非・善悪が関わることではない。

自分はどれほど悪い存在だと思えても、いよいよ阿弥陀の本願力を仰ぐならば、おのずから穏やかで受容的なこころも生まれてくることだろう。

いついかなるときでも、弥陀の浄土へ往生するについては、こざかしい思いをまじえず、ただほれぼれと、阿弥陀如来のご恩の深いことを、いつも思いだすべきである。

そうすれば、おのずから念仏も称えられることだろう。これは、「自然」である。人間の作為や打算をまじえない、本願力のおのずからなるはたらきであるから、「自然」というのである。これを「他力」という。それなのに「自然」が、本願力のはたらきの他にあると、物知り顔でいうひとがいると聞いている。まったくなげかわしいことである。

【聞く】

第十六章は、「回心」に焦点が置かれています。「回心」とは、それまでの世界観や人生観が大きく変わる「こころのひるがえり」のことをいいます。つまり、「念仏もうさんと思い立つ」こころが起こることだと濱松先生は仰いました。「日ごろのこころにては、往生かなうべからずとおもいて」とありますが、私たちの日頃のこころとは、善悪、分別、自我の眼で物事を見るということです。しかし、そのようなこころはどうしても行き詰まっていってしまいます。そのときはじめて、「回心」という体験が起こるということがあるそうです。そしてそれは、ムカついたり、悪いことをしたりするたびに「回心」する、しなければならない、というのではなく、どうしても行き詰まったときに「自然」と「回心」は起こるといいます。濱松先生は「回心」は自己反省のようなものだと仰いました。(※赤字の部分について濱松先生からご指摘がありました。詳細は後半に追記を掲載しています。)この章は腹を立てたり、口論したりということを否定してはいません。阿弥陀如来の本願は罪悪深重の凡夫を救うと言ってますからね。しかし、悪いことをしたら反省しなさいよ、とも言っているわけです。私自身も日常生活ではムカついたりケンカしたりはあります。そして冷静になって「悪いことを言ったなぁ」とおもい、謝るということは多々あります。主に妻に。

唯円「断悪修善のここちか」

私 「えぇ!?」

唯円は、断悪修善という考えにとらわれて間違っているのだと言っているのです。「断悪修善」つまり悪いことを断って良いことを修める、これはどんな宗教にもよらず、人間に普遍的に備わっている考えではないでしょうか。しかし、そのようにしようと思っても、清らかに生きるという理想と「こんなはずじゃなかった」という現実に乖離していく。理想の自分と正反対の「汚れっちまった」今を生きている。こうあるべきだという自分の理想、日ごろのこころを手放したとき、往生が定まっていく、それはこうしなきゃいけないというのではなく自然とそうなっていくんだよ。唯円さん、こういうことでしょうか!?

次回の「『歎異抄』に聞く」は第十七章をテーマに第13組專行寺御住職の木村邦和先生よりお話し頂きます。そして次回からは廣河が戻ってきます!乞うご期待です!

【追記2021/1/15】

年明けに講師の濱松先生より、記事の内容について一点訂正をお願いしたいとのお手紙をいただきました。その一点とは、「濱松先生は「回心」は自己反省のようなものだと仰いました」というところです。

回心は人生を貫くただ一度の転換、すなわち本願のはたらきにより凡夫が念仏申す身と転ぜられることです。なので回心は自分で起こす転換でもないし、単なる自己反省でもありません。そこを唯円は「回心ということ、ただひとたびあるべし」と正しているのです。

濱松先生は「回心とは別の問題として、日常生活でのあやまちに対する自己反省」と仰ったところを、私小原が誤解してしまいました。申し訳ありません。濱松先生としては、自己反省などでは間に合わなくなったところ(自力無功)に信仰の問題(回心の問題)があらわれてくると言いたかったということでした。

たしかに、もし回心が自己反省なら自力で回心してしまうことになってしまいます。そのような自力では及ばないところに気づいたとき、はじめて本願によって念仏を申す身になっていくことなのでは、と感じました。

2020年12月10日

廣河が「『歎異抄』に聞く」を聞く。-第十五章-

新型コロナウイルス感染症によって三条別院主催の法話会は中止となっておりましたが、10月から再開させていただいております。この記事は10月28日(水)にお勤まりになった宗祖御命日日中法要と、その後の御命日のつどいの記録です。『歎異抄』をテーマに、第一章から順にご法話を頂いています。今回は廣永寺(佐渡市相川)の大久保 州 氏に、『歎異抄』「第十五章」を主題にご法話頂きました。

廣永寺(佐渡市相川)の大久保 州 氏。

【『歎異抄』「第十五章」本文】

一 煩悩具足の身をもって、すでにさとりをひらくということ。この条、もってのほかのことにそうろう。即身成仏は真言秘教の本意、三密行業の証果なり。六根清浄はまた法華一乗の所説、四安楽の行の感徳なり。これみな難行上根のつとめ、観念成就のさとりなり。来生の開覚は他力浄土の宗旨、信心決定の道なるがゆえなり。これまた易行下根のつとめ、不簡善悪の法なり。おおよそ、今生においては、煩悩悪障を断ぜんこと、きわめてありがたきあいだ、真言・法華を行ずる浄侶、なおもて順次生のさとりをいのる。いかにいわんや、戒行恵解ともになしといえども、弥陀の願船に乗じて、生死の苦海をわたり、報土のきしにつきぬるものならば、煩悩の黒雲はやくはれ、法性の覚月すみやかにあらわれて、尽十方の無碍の光明に一味にして、一切の衆生を利益せんときにこそ、さとりにてはそうらえ。この身をもってさとりをひらくとそうろうなるひとは、釈尊のごとく、種種の応化の身をも現じ、三十二相・八十随形好をも具足して、説法利益そうろうにや。これをこそ、今生にさとりをひらく本とはもうしそうらえ。『和讃』にいわく「金剛堅固の信心の さだまるときをまちえてぞ 弥陀の心光摂護して ながく生死をへだてける」(善導讃)とはそうらえば、信心のさだまるときに、ひとたび摂取してすてたまわざれば、六道に輪廻すべからず。しかればながく生死をばへだてそうろうぞかし。かくのごとくしるを、さとるとはいいまぎらかすべきや。あわれにそうろうをや。「浄土真宗には、今生に本願を信じて、かの土にしてさとりをばひらくとならいそうろうぞ」とこそ、故聖人のおおせにはそうらいしか。

【『歎異抄』「第十五章」私訳】

「信心を得たならば、あらゆる煩悩を備えた身のままで、さとりを開くことができる」と主張することについて。この主張は、もってのほかのことです。

即身成仏(この身のままで仏に成ること)という教えは真言密教の根本義であり、三密行業の証果です。六根清浄という教えは、法華一乗の説くところであり、四安楽の行によって得られる功徳であります。これらはみな、特に秀でた能力によって行ずることのできる難しい修行であり、精神統一して仏をイメージすることにより成就するさとりです。それに対して、未来から開かれてくるさとりは、絶対他力を根本義とした浄土真宗の宗旨であり、すなわち、阿弥陀如来の本願力の信心に身も心も定まる道です。これこそ、まったく人間の能力や努力を必要としない普遍的な行であり、善人や悪人という相対的な意味づけや人間の努力を救いの条件とはしない教えです。

だいたい、いのちのある間は、欲望や怒り、罪の意識を断ち切ることは、まったく困難であるので、真言や法華の行者ですら、次の生でさとりを開くことを祈るのです。まして、われらのように戒律や修行や知恵のないものが、この世で「さとり」を開くことなどないのであります。しかし、阿弥陀如来の本願の船に乗って、迷いや罪で満ち満ちた苦海を渡り、浄土の岸に到着したならば、黒雲のような欲望や怒りの感情が晴れ、たちまちに真実が月明かりのように輝き、あらゆるところを照らす阿弥陀如来の光とひとつになって、あらゆる人びとを救うときにこそ、「さとり」とは表現するのです。

この身をもったままでさとりをひらくと言う人は、お釈迦様のように、さまざまな姿をとって現れ、三十二相・八十随形好という瑞相をそなえ、法を説き、人々を救いとろうとでもいうのでしょうか。こういう基準を満たしてこそ、この世で「さとり」を開くと言いうるのでありましょう。

親鸞聖人の『和讃』に、「金剛堅固の信心の さだまるときをまちえてぞ 弥陀の心光摂護して ながく生死をへだてける」(善導讃)(決して壊れることのない信心が定まるそのとき、阿弥陀如来の大悲の光に照らされ守られ、永遠に迷いのいのちを超えたのである。(善導大師を讃嘆した和讃))といわれているように、信心が決定したとき、二度と捨てることのない阿弥陀如来の救いに摂め取られるならば、六道という迷いの生を繰り返すことはないのです。そうすれば、永遠に迷いの生活を超えていくことができるのです。このように受け止めることを、「さとる」というのです。混乱してはいけません。まったく哀れなことであります。「浄土真宗の教えは、いま、阿弥陀如来の本願の教えを信じ、彼の土でさとりを開く」と、いまは亡き、親鸞聖人は仰せられたのであります。

【語註】

即身成仏…この肉体のまま、さとりを得て仏となること。

真言秘教…真言宗の秘密の教え。真言密教。

三密行業の証果…身に印契を結び、口に真言を唱え、意(心)に仏を観ずる(三密)という密教の実践法。証果はさとりのこと。

六根清浄…眼・耳・鼻・舌・身・意という六根を整えて、自由自在な智慧のはたらきを得ること。

法華一乗の所説…すべての者が等しく救われると説く『法華経』の教え。

四安楽の行…身口意のあやまちを離れる三善行と、慈悲行との、心身を安楽にする四つの行法。六根清浄はこの行によって感得される。

観念成就…精神を集中して、心に仏の姿や功徳を思いうかべ真理を見極めること。

来生の開覚…次の生においてさとりを開くこと。

不簡善悪の法…人を善悪で区別しない、平等に救済される道。

浄侶…出家の僧侶。

戒行恵解…戒を保って修行し、智慧をもって道理を正しく理解すること。

法性の覚月…涅槃のさとり。これを闇夜を払う月に譬える。

応化の身…衆生を救うために、相手の願いに応じて、衆生の姿をとって現れた仏身。

三十二相・八十随形好…仏の身体にそなわる、さまざまなすぐれた特徴。

金剛堅固の信心…本願を信じる心。その信念が堅固でゆるぎないことを金剛に譬えている。

心光摂護して…如来大悲の光に照らされ守られて。

輪廻…さまざまな生をうけて、むなしく生死を繰り返すこと。

【聞く】

第十五章の焦点は、念仏者における「即身成仏の主張」を批判し、浄土真宗の「さとり」を明らかにするということにあります。さとりを開くことができるのは「この世」か「あの世」か。ここで聖道門の代表として挙げられている真言宗、法華宗は、この世でさとりを開くことを主眼としますが、浄土真宗においては「彼の土のさとり」が説かれていきます。ご法話では「本当に自分は他力の教えに立っているのか?」「間違ったものを自分だと思って過ごしていないか?」と、宗教は自己一身に関して徹底的に人間性を究明していくものだという宮城 顗 氏の論文を引きながら話され、さらに踏み込んで、自身の立場に安んずることなく、お釈迦様、阿弥陀如来、二尊の呼びかけと呼びかけられる「我」との関係性に注視しながら、実践道としての念仏生活についてお話されていました。

今回、大久保氏より第十五章の要旨をいただいておりますので、そちらをそのまま掲載致します。

『歎異抄』第十五章によって

真言秘教 即身成仏 三密行業の証果

法華一乗 六根清浄 四安楽の行の感徳

これらは難行上根のつとめ 観念成就のさとり

他力浄土 来生の開覚 信心決定の道

これは易行下根のつとめ 不簡善悪の法

言葉を並べるとこうなるが、これらの言葉からどんな声が聞こえるだろうか。私たちは言葉の解釈に終わっていないだろうか。

そして、真言秘教や法華一乗を向こうに置いて、自分は他力浄土の教えの立場に立っているのではないだろうか。

今のコロナ禍によって、祈ること、神社や祈祷をどこかで謗ってはいないだろうか。いのちの声に対して、祈祷という形で応えている人々がいる。しかしその真摯さに文句が言えようか。

私たちはただ専修念仏に縁があり、生まれたお寺が浄土真宗であったり嫁いだお寺が浄土真宗であった。うちの宗旨が浄土真宗である、ということがそもそもの最初の方も多いと思う。そして少しく学んだりお話を聞くようになり、祈祷ではこのコロナ禍には応えられない、となんとなく知っているだけである。どうする、こうすると言いながら、確信は持っているのであろうか。ただなんとなく知っているだけではないだろうか。

そんな私たちは、このコロナ禍だからこそ「正信偈」にあるように「極重悪人唯称仏」と胸を張れるだろうか。

『歎異抄』第一章に拠れば、「弥陀と我」ということが教えられているのではないだろうか。呼びかけるものと呼びかけられる者。今回の十五章の言葉に拠れば「報土のきしにつきぬる」「かの土にしてさとりを開く」とあるが、現実生活における釈迦弥陀二尊の呼びかけに応じ、私たちに念仏生活が始まることが求められているのではないだろうか、ということを教えていただいた。

以上、大久保氏による法話要旨

密集密閉密着を避けての聞法会。 また、法話のあとにある座談会は残念ですがしばらくお休みとなっています。

次回11月28日(土)の御命日のつどいでは、『歎異抄』「第十六章」をテーマに佐渡組勝廣寺の濱松智弘氏よりお話頂きます!どうぞお誘い合わせてお参りください。

2020年6月11日

【御命日法話代替】『歎異抄』を江戸時代の講師、香月院深励に聞く【第九章】

新型コロナウイルス感染症の影響により、本記事投稿日現在、9月28日(月)まで宗祖御命日が内勤めとなり、法話は中止となっております。毎月28日の親鸞聖人の月命日には宗祖御命日の集いとして本堂での勤行のあとで、『歎異抄』を一章ずつ、月ごとに講師を変えてお話しいただいております。この記事では毎月継続してお参りしていただいている方を主な対象として、『歎異抄』第八章から第十四章は別院列座で講究して、その内容をここに記したいと思います。職員の自己研鑽も兼ねるということで、少々専門的な内容になりますが、せっかくなので本格的に江戸時代の講師の香月院深励の註釈を紐解いていくという試みを行いました。本文を全員で拝読した後、担当者が香月院の註釈を読み、典拠を確認し、全員で講究するという流れです。今回の箇所、第九章はテキストが長いため、28日だけでなく各日で講究しました。

○日時:4月28日 宗祖御命日日中法要後、他各日 『歎異抄』「第九章」講究

○担当:廣河

○当該箇所:『真宗聖典』629頁10行目~630頁6行目(『歎異抄』「第九章」)

○テキスト:『真宗大系』24巻 71頁~77頁(『歎異鈔講林記』巻下)

【講師】

香月院深励 大谷派第7代講師。寛永2(1749)年~文化14(1817)年。越前の碧雲寺生まれ、永臨寺に入寺。高倉学寮で慧琳および随慧に学び、豊山の智道・仁和寺の龍山等について倶舎・唯識・華厳・天台等の余宗の教学を学んだ。寛永2(1790)年擬講に補せされ同5年嗣講に進み同6年講師となり、香月院と号した。時に46歳。『歎異抄』の講義は数回行われているが、代表的なものは享和元(1801)年越中富山の永福寺で1カ月かかって終了した講義。写本の1本が明治32年『歎異鈔講義』(京都護法館発行)の題名で刊行され、またべつの筆者本が『歎異鈔講林記』(『真宗大系』第23巻・第24巻)の名称で刊行されている。(曽我量深『歎異抄聴記』文庫版の解説参照)

今回は、三条教区教化センター所蔵の『真宗大系』本をテキストとして、講究を行った。

【『歎異抄』「第九章」本文】

一 「念仏もうしそうらえども、踊躍歓喜のこころおろそかにそうろうこと、またいそぎ浄土へまいりたきこころのそうらわぬは、いかにとそうろうべきことにてそうろうやらん」と、もうしいれてそうらいしかば、「親鸞もこの不審ありつるに、唯円房おなじこころにてありけり。よくよく案じみれば、天におどり地におどるほどによろこぶべきことを、よろこばぬにて、いよいよ往生は一定とおもいたまうべきなり。よろこぶべきこころをおさえて、よろこばせざるは、煩悩の所為なり。しかるに仏かねてしろしめして、煩悩具足の凡夫とおおせられたることなれば、他力の悲願は、かくのごときのわれらがためなりけりとしられて、いよいよたのもしくおぼゆるなり。また浄土へいそぎまいりたきこころのなくて、いささか所労のこともあれば、死なんずるやらんとこころぼそくおぼゆることも、煩悩の所為なり。久遠劫よりいままで流転せる苦悩の旧里はすてがたく、いまだうまれざる安養の浄土はこいしからずそうろうこと、まことに、よくよく煩悩の興盛にそうろうにこそ。なごりおしくおもえども、娑婆の縁つきて、ちからなくしておわるときに、かの土へはまいるべきなり。いそぎまいりたきこころなきものを、ことにあわれみたまうなり。これにつけてこそ、いよいよ大悲大願はたのもしく、往生は決定と存じそうらえ。踊躍歓喜のこころもあり、いそぎ浄土へもまいりたくそうらわんには、煩悩のなきやらんと、あやしくそうらいなまし」と云々(『真宗聖典』629頁10行目~630頁6行目)

【『歎異抄』「第九章」私訳】

「念仏を申していますが、喜びの心は薄く、天におどり地におどる喜びの心が湧いてきませんし、また急いで浄土へまいりたいと思う心が起こってこないのは、どういうわけでしょうか」と、お尋ね申しあげたところ、聖人は、「親鸞もそれをいぶかしく思っていたが、唯円房、そなたも同じ心であったか。よくよく考えてみると、天におどり地におどるほど喜ばねばならないことを、そのように喜ばないわが身を思うにつけても、いよいよ往生は一定の身であると思います。

というのも、喜ぶべき尊いおみのりをいただいて、喜ぼうとする心をおさえとどめて喜ばないのは、煩悩のはたらきです。しかるに仏は、このような私であることをかねてからお見通しの上で、煩悩具足の凡夫を救おうと仰せられているところですから、他力の悲願は、このように浅ましい私どものためであったと気付かされて、ますます頼もしく思われます。

また、急いで浄土へ参りたいというような思いがなくて、ちょっとした病気でもすると、もしや死ぬのではなかろうかと心細く思うのも煩悩のはたらきです。久遠の昔から、今まで流転しつづけてきた迷いのふるさとは、苦悩に満ちているのに捨てにくく、まだ生まれたことのない安養浄土は、安らかな悟りの境界であると聞かされていても、慕わしく思えないということは、よくよく煩悩の激しい身であるといわねばなりません。まことに名残は尽きませんが、娑婆にあるべき縁が尽きて、どうにもならなくてこの世を終わるときに、かの浄土へは参るはずのものです。いそいで参りたいという殊勝な心のないものを仏はことに不憫に思われているのです。

それを思うにつけても、いよいよ大悲の本願は頼もしく仰がれ、この度の往生は決定であるとお思いになるべきです。念仏するにつけて、天地におどりあがるほどの喜びもあり、また急いで浄土へ参りたいと思うようならば、自分には煩悩がないのであろうかと、かえっていぶかしく思うでしょう」と仰せられました。

【『歎異抄講林記』本文】

一 「念佛まふしさふらへども踊躍歡喜のこころおろそかにさふらふこと」等。四に惡を起こすべからずを明かすに二つあり。初めに問う。二に答う。今即ち初めなり。是に従りて上五章は「念仏の勝徳を明かす」の文にして即ち上の「第一章」の「他の善も要にあらず念佛にまさるべき善なきがゆへに」と云ふ處を成立しをはる。此の一章は上の「第一章」の「惡をもおそるべからず彌陀の本願をさまたぐるほどの惡なきがゆへに」と云う處を成立する爲に此の御物語を爰(ここ)におきたまへり。これ後の九章を以て初めの一章を成立すると見るときは段段合して見ればこの次第能く契(かの)うてあり。

これが祖師聖人の御自身の御製作の書と云うか。又如信上人の自ら作らせられたる聖敎なれば上を成立すると云うこと屹度(きっと)ことわりて上を成立する相はっきりと知るはずなれども、全體は祖師聖人の御物語を如信上人の列したまふ此の鈔なり。併しその列(つら)ねたまふに思ひ出す儘に列ねたまふにあらず。これ如信上人の思し召しは上の一章を以て後の九章を成立する思し召しありて列ねたまへり。是くの如く見るときは上の「第一章」を後の九章にて成立するなり。

ときに此の一章は先づ唯圓房の問いを擧げて吾祖の御敎化をあかしたまへり。

ときに此の一章を一說には唯圓房より書簡を以て吾祖へ問訊(もんじん)し奉る。ゆへ聖人より御消息を以て御返事ありしを如信上人ここへ列ねたまふと云う義あり。しかれども此の義は不可なり。若ししかりと云はば最初の序文に「親鸞聖人御物語の趣、耳の底に留まるところ、いささかこれを註す」とあるに背くにあたるなり。今謂く、此の章は唯圓房遥々と關東より都に發り吾祖の御敎示にあづかられし趣を如信上人の聞かせられしこととみえたり。爾れば聖御人歸洛後、唯圓房上京して親しく祖師聖人に尋ね奉る御詞と知るべし。此の時分は如信上人は祖師聖人に常隨(じょうずい)給仕したまふ事なれば、問ひ答えも殘さず聞きて耳の底にのこして今爰(ここ)に擧げたまへり。

此の問いに二つの意あり。念佛申し候へども踊躍歡喜のこころおろそかにさふらふことと云ふは先づ初めの問いなり。踊躍歡喜とは[1]大經の流通文の經文にある言なり。信心を得て念佛を申すやうになりしゆへ流通文の經說のごとく踊躍歡喜とおどりあがりて喜ぶべきはずなれども、此の喜ぶこころの疎かなるはこれ一つの不審なりと問いたてまつる意なり。おろそかとは疎遠の疎の字にしてうとうとしきことなり。ねから喜ばぬにはあらねども、唯圓房もときどきは踊躍歡喜の喜びおこれども、まま喜びは發っても喜びつめにならぬ。これは云何と云ふ一つの問いなり。

今日の我々より見れば唯圓房は浦山敷(うらやましき)ことなり。我々は念佛もろくろくに申さず踊躍歡喜とをどりあがるほどの喜びはかつてなけれども唯圓房はしからず。念佛はまうしさふらへども、とありて、隨分行住坐臥、時處諸縁を簡ばず念佛は申すといへども、踊躍歡喜も時々はおこり候へども、喜びづめに喜ばれず、疎かにして喜びづめにならぬことを歎いて不審を立ててこれは云何やと祖師聖人に尋ねたまへり。

「又いそぎ淨土へまいりたきこころのさふらはぬはいかんとさふらふべきや」とあるはこれは後の問いなり。「厭離穢土欣求淨土」とあれば急ぎ娑婆を厭ひ淨土を欣(よろこ)ぶこころ慇(いん)重(じゅう)にあるべきにさはなくて、厭ふべき娑婆はいつまでもなごりがおしまれ、急ぎ欣ぶべき淨土をば欣ぶこころのなきは云何かと云ふ問いなり。「いかにとさふらふべきことにてさふらふやらん」とあるは、これは云何のことにて候やらんと云うを詞をのばしてのたまふなり。今時も内裏などにはちょっと云ってもよき言をひきのばして言語をつかふ人あり。今も古き語をつかひたまふとしるべし。

「親鸞もこの不審ありつるに唯圓房おなじこころにてありけり」等。二つに、答えに三つあり。初めに初問に答う。二つに後問に答う。「またいそぎ淨土に等」なり 三つに總じて上を結ぶ。「踊躍歡喜のこころもあり等」なり。今は即ち初めなり。親鸞もこの不審ありつると仰せられたるは、祖師聖人和光同塵して凡夫と同じ意なることを示す。例せば信巻末に云う。[2]定聚の数に入ることを喜ばず。真證の證に近づくことを快しまざる。恥ずべし、傷むべし。」の文。此の御自嘆と同義なり。親鸞も其通(そのとおり)の不審あり。唯圓房も同じ心ぢゃと云ふことなり。

時に此の唯圓房と云ふは『私記』にも『首書』にも傳記未考とあり。吾祖の弟子に唯圓房と云ふ人二人あり。一人は常陸の國、河和田の唯圓房。是は平太郎の弟平治郎と云ふものにて聖人の御弟子となれり。今の河和田の報佛寺其の後なり。又一人は常陸の國、鳥喰(とりばみ)の唯圓房。これは今の矢河原の西光寺是なり。共に東派にして御當山の御末流なり。常陸の國も[3]佐竹某これを領するの砌り織田信長の一味たりしとき、本願寺を恨むことありて一派の寺院を燒失退廢せしむ。これによりて暫く中絶すといへども、黄門光圀卿水戸を領せられしとき、國中を巡行して由緒ある神社佛閣を再び建立したまふとかや。今現存する末派はみな黄門の再興なり。ときこの唯圓房は河和田の唯圓房なるべし。

〇「よくよく案じみれば」等。我も其の不審ありしかどもよく思案してみればこれは不審におもふこころはなきと云ふことなり。天におどり地におどるとあることを茲(ここ)に出だしたるは云何と云ふに、上の唯圓房の問いの踊躍歡喜の言をうけたまへり。『一多證文』二十四左の文に云ふ。[4]踊は天にをどるといふ躍は地におどるといふよろこぶこころのきはまりなきかたちなり」の文。唯圓房汝が云ふごとく。『經』に踊躍歡喜と說きたまふゆへ、天にも地にも踊りて喜ぶべき事なれども、其れを喜ばぬにていよいよ我が往生は一定と思ふべきなり。

〇「よろこぶべきこころをおさへて」等。已下は喜ばぬに就いていよいよ往生は一定と云ふ義を述ぶるなり。此の文は平生人の能く云ふ文なれども。その意をえざるもの多し。今本文に就いて明らかに正意を窺ふべきなり。先づよろこぶべきことをおさへてよろこぶさざるは煩惱の所爲と云ふは、正信偈の[5]貪愛瞋憎之雲霧雲霧之下明無闇のこころにして、他力の信心を得たるものも貪愛瞋憎のくもきりの覆うてあるゆへ、その煩惱の雲霧に覆はれて信心の光外へあらはれぬゆへ、此のよろこびせざるは煩惱の所爲なりと云へり。

〇「しかるに佛かねてしろしめして」等。仏說に煩惱具足の凡夫とある言は見あたらざれども。善導の『禮讃』には「具足煩惱凡夫と仰せられたるに爰(ここ)に仏說といふは云何ぞなれば、善導の「具足煩惱凡夫」と云ふは全く『觀經』の「[6]未来世の一切衆生の煩惱の賊のために」の意にて述べたまへり。故に煩惱具足の凡夫と云ふが仏說も同じことなり。故に佛かねてしろしめして等と云へり。

「他力の悲願はかくのごとき」等。上の第三章に出でたる彌陀の本願は善人の爲にあらず惡人正機の本願、煩惱具足の凡夫を本と助けたまふ悲願なり。是の故に煩惱具足の凡夫と思はば如来の本願をたのもしく難有(ありがた)く思ふべき筈なり。全體、此の御言の御意は喜ぶべきをよろこばせぬは煩惱の所爲なり。それゆへに喜ばせぬにつきても我身の煩惱を具足する凡夫なることを思ひ知れよとなり。それがおもひ知られたぞならば、此の者の本願なればいよいよ往生に間違ひないと思へとなり。爾れば喜ばれぬに就いていよいよ往生は一定と思ふべきなり。初めに「いよいよ往生は一定とおもひたまふべきなり」とある其の所由(ゆえ)を此の所までに述べたまへり。

此の答えの文は吾祖の誡疑の御敎化なり。此の義は[7]玄談已來辨(べん)ずる如く。此の鈔の一部始終は勸信誡疑を述べたまふとみるべしと云へるは是なり。よろこぶべきことを喜ばせぬと云いて嘆く者に對してそれは宜しからぬことなりといへば、やがて往生を疑ふやうになるゆへに、此の吾祖の御答えの意は喜ばれぬに就いて往生いかがと云いて怪しむを明らかに晴らしたまはんとある大良藥なり。

又元祖の御言に『和語燈五』二十五左に云ふ。[8]若し歡喜する心いまだ發らずは漸漸に喜び習ふべし」の文。此の御敎化は懈怠を引き起こしたまふ御勸めなり。懈怠の者に對して喜ばれぬものでもよいと云ふては、ますます懈怠を增して遂には邪見に陥るゆへ、懈怠放逸の者に對しては漸漸に喜び習へとのたまはねばならぬことなり。

ときに此の鈔の御敎化の所對の機はみな不了佛智の疑の者に對しての御敎化なり。不了佛智の疑のものに對して喜ばずしては濟まぬ、漸漸に喜び習へと勸むるを聞きて喜ばねばならぬこととみるが、とても喜ばれぬからはさては此方は煩惱が深くして彌陀の本願にも漏れて往生はなる間敷(まじき)と疑ふものありしゆへ。

今此の鈔には祖師其の疑を晴らしたまふ誡疑の御敎化なり。其の方の喜ばれぬは煩惱の所爲なり。喜ばぬに就いて我身の往生がならぬとおもはば其れ煩惱を何ぞ恐るることはない。かかるものを御助けの本願なりと信じて、煩惱の强盛なるにつきてもいよいよ往生は一定とおもふべしとある御敎化にあらずんば、不了佛者の疑を破ることはあたはぬなり。今時分の法義者に、もそっと喜ばれさうなるものが喜ばれぬと云うは、これは放逸懈怠の人にはあらざれどもこれは疑に沈む機なり。其の機に對してそれではならぬ、もそっと喜べと仰せられては火に薪を添ふるごとく、いよいよ佛智を信ずる事あたはぬ故に。此の鈔には手をかへて喜ばれぬは煩惱の所爲なりといへども其の煩惱におそるるな。其煩惱のあるに就いて煩惱具足の凡夫の爲の本願と思ひていよいよ往生は一定とおもふべしとある御敎化にして、是が難有(ありがた)い御言なり。此の御言を以て上の第一章の「惡をもおそるべからず」とある處を成立するなり。

此の文を以て見るに、「惡をもおそるべからず」とあるは惡を造るをも苦しからずとあるにはあらず。惡が恐ろしくて兎角本願を疑ふゆへ、其の本願を疑はせまい爲に惡に目をかけるな、煩惱に目をかけるな、惡も多く煩惱も盛んならばいよいよ往生一定と云ふ思ひに住すれば、其の處にかかる者を助けたまふとは、さても有難(ありがた)やと云ふ喜びは起きるなり。依りて今迄喜ばれぬ者も、いよいよ往生一定と思へば今迄起こりたる煩惱も法德としてやむやうになるなり。是よりみれば吾祖の「惡をも恐るべからず」とのたまふは疑を誡めていよいよ信心の光を增して起こる煩惱もやむやうにしたまふ御敎化なり。

「また浄土へいそぎまいりたきこころ」等。二つに後問に答う。いささかとは少しばかりのことなり。所勞とは病氣のことなり。少しばかりなやむ事、これは死なう歟と心細く思ふは煩惱の所爲なり。

〇「久遠劫より今まで流轉せる苦惱の舊里はすてがたく」等。『口傳鈔』下十六已下[9]此の文と同じ。これは覺如上人の如信上人より御敎化を聞きて『口傳鈔』に載せたまふとみえたりに、これは『和語燈七』二十七右已下の御言を見るに、[10]無始より已來(このかた)、六趣に廻りし時も形は替れども心は替らずして色々様々に造り習ひて候へば、今もういういしからず易くは作られ候へ。念佛申して往生せばやと思ふ事は今度(こた)び始めて纔(わずか)に聞き得たることにて候へば、急とは信ぜられ候はぬなり」等の御語あり。此の『和語燈』は罪を造ると念佛申すとを對待して云ひ、此の鈔は娑婆を厭ふと淨土を欣ぶこころとを對待して云へり。其の言は異なれども意は同じことなり。我等凡夫は久遠劫より馴れたる娑婆ゆへ名殘をしく、安樂淨土は今度初めて往生する淨土故に戀しからずと云ふ意は『和語燈』と同意なり。

「ちからなくして」とは。詮方なしにと云ふことのやうに世人心得れども、此の義は然らず。これは凡夫の死際になりて心ぼそく思ふことなり。たとへば知らぬ旅に我友達の居るを尋ねてわざわざ行くに、已に故郷に歸って我獨りになればこころが、力がなくなるなり。今も亦然り。將に死なんとする死際には心ぼそくなりて、かねてたのみおきつる妻子にも財寳にも別れて行くとおもへば心ぼそくなりて力なきものなれども、難有(ありがた)や、そのこころでも命をわり次第には淨土に參ると云ふ御言なり。

〇「いそぎまいりたきこころなきものを」等とあるは、上の段の喜ばぬに就きてなほなほ往生一定と思へとある御言と同意なり。急ぎて參るこころのなきは煩惱の所爲なれども、その煩惱具足の凡夫を佛はなほなほ愍みて、此の者に爲に起したまふ大慈大悲の本願なりと云はば、急ぎ參り度(た)き意の無きに就きてもいよいよ助けたまふは本願の不思議なりと信じて、たのもしく存じていよいよ往生一定と思へとある御敎化なり。

ときに『和語燈七』二十六右に云ふ。[11]「往生一定と思ひやられて疾くまいりたき心の朝夕はしみじみとも覺へずと仰せ候事實(じつ)によからぬ御事にて候」云々。此の御敎化は懈怠を引き立つるには此の御勸めなくんばあるべからず。本願を疑はざれども淨土を欣ぶ心のおこらぬは三惡道より出でて未だ三惡道の垢の抜けぬのぢゃと誡めたまふは懈怠をひきたつる意なり。今此の鈔は誡疑の御敎化にして、此の一段は煩惱の所爲なりとのたまふ處もあり。煩惱の强盛にさふらふにこそと云ひて煩惱を兩所(りょうしょ)にとぢ出だしたまふは急ぎ淨土に參り度(た)き心のあるべきにさはなくて、參り度(た)しと思はぬは煩惱の所爲なり。そのこころの起こらぬに就いて、いよいよ往生は一定とおもふべしとあるによりて、さては難有(ありがた)やと不了佛智の疑晴れ、明信佛智の信心を獲るなり。此の信心さへ得れば、今迄急ぎ淨土に參り度(た)きこころの無きものも、急ぎ淨土に參り度(た)しと思ふ意になるゆへ、吾祖誡疑の御敎化なりと仰ぐべきなり。「踊躍歡喜のこころもありいそぎ淨土へも等」は三つに總じて上を結ぶ。この文は上の二つの答えを一處に結ぶ御言なり。

「踊躍歡喜のこころもあり」とは、初めの問いの裏なり。踊躍歡喜のこころも盛りにありて急ぎ淨土に參り度(た)しと思はば、煩惱具足の凡夫にてはあるまじき歟とあやしく思はる。彌陀の本願は我等が爲ではないと疑いがおこるなり。喜ぶべきが喜ばれず、急いで參るべきを急いで參り度(た)き意のなきも、かかるものの爲に起こしたまふ本願なりと信じて喜ぶべきなり。我身の煩惱のおこるに就いて、我身の疑いを消したまふ御敎化なり。此の御勸めによりて、今迄淨土に參られ間敷(まじき)と思ひしが淨土參りに違ひなしと疑い晴るるなり。

「さふらひなまし」とは、あやしくさふらひなん(む)と云ふことなり。例せば和讃に「信行いかでかさとらまし」と云ふはどうして信行がさとられうかと云ふごとし。ましの反し。しと反る故に讃の「し」は「む」と通ずるなり。

【語句】『[新版]仏教学辞典』…A 『現代語 歎異抄 いま、親鸞に聞く』…B

・歓喜…よろこびの意であるが、浄土教では特に仏の救済あるいは浄土往生の決定をよろこぶ表現として、信心歓喜、踊躍歓喜などと用いられる。また歓は身のよろこび、喜は心のよろこびと区別される場合もあり、死後の往生を先立ってよろこぶ語として、現在世において信心が定まって不退の位に入ったことをよろこぶ慶喜と対称されることもある。世親の『十地経論』巻二には、初歓喜地の菩薩の歓喜を九種に分けて述べている(真の歓喜は初地に至って初めて生ずるからである)。A

・久遠…永遠。時間的に久しく遠いこと。かぎりない昔を久遠劫のいにしえといい、仏になった時にはじめがある近成の仏に対して、永遠の過去からすでに仏であった仏を久遠実成または久遠古成の仏という。A

・踊躍歓喜…勇んでおどり上がるほど心身ともに喜ぶこと。『仏説無量寿経』(「下巻」)には「歓喜踊躍、乃至一念」とある。B

・煩悩…心身をわずらわし、悩ます精神作用。親鸞は「煩は、みをわずらわす。悩は、こころをなやますという」(『唯信鈔文意』)と述べている。B

・煩悩具足の凡夫…文字どおりには「煩悩を欠けることなく具えている存在」の意味。『涅槃経』には、釈迦如来が阿闍世を一切衆生の代表として「煩悩等を具足せる者なり」と呼びかけている。B

[1] 『真宗聖典』86頁

[2] 『真宗聖典』251頁

[3] 佐竹氏は、日本の氏族のひとつ。日本の武家。本姓は源氏。家系は清和源氏の一家系 河内源氏の流れをくみ、新羅三郎義光を祖とする常陸源氏の嫡流。武田氏に代表される甲斐源氏と同族である。通字は「義」。

[4] 『真宗聖典』539頁。

[5] 何故か省略されているが、原文は『真宗聖典』204頁

「貪愛瞋憎之雲霧 常覆真実信心天 譬如日光覆雲霧 雲霧之下明無闇」

[6] 『真宗聖典』95頁

[7] 玄談とは「 (「玄」は懸の意) 仏語。仏典を講じるに先だって、あらかじめ題号や撰者、大意などを説明すること。玄義。開題。(『精選版 日本国語大辞典』)より」という意味で、それを踏まえ読み取ると、この言葉は『歎異抄』「第一章」に当たるのではなかろうか。

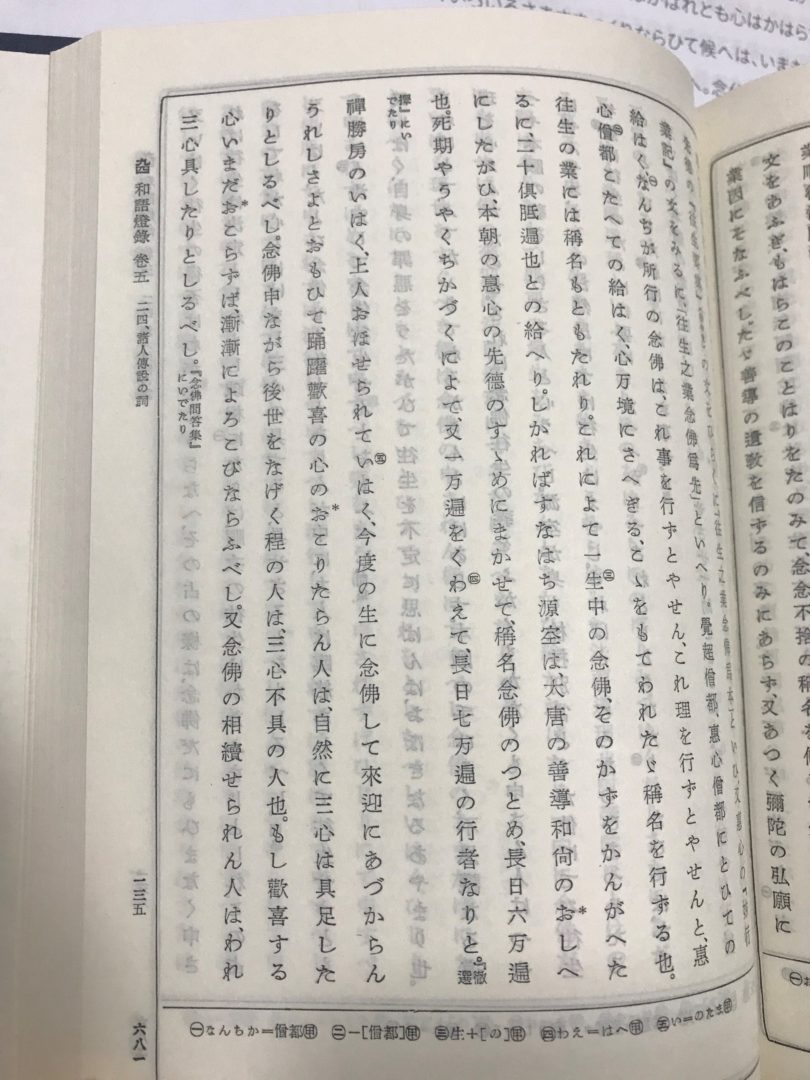

[8]『和語灯録』五所収。――禅勝房のいはく、上人おほせられていはく、今度の生に念仏して来迎にあづからんうれしさよとおもひて、踊躍歓喜の心のおこりたらん人は、自然に三心は具足したりとしるべし。念仏申ながら後世をなげく程の人は、三心不具の人也。もし歓喜する心いまだおこらずば、漸漸によろこびならふべし。又念仏の相続せられん人は、われ三心具したりとしるべし。『念仏問答集』にいでたり(『真聖全四』681頁)

[9] 『真宗聖典』670頁――なかんずくに、曠劫流転の世々生々の芳契、今生をもって、輪転の結句とし、愛執愛着のかりのやど、この人界の火宅出離の旧里たるべきあいだ、依正二報ともに、いかでかなごりおしからざらん。

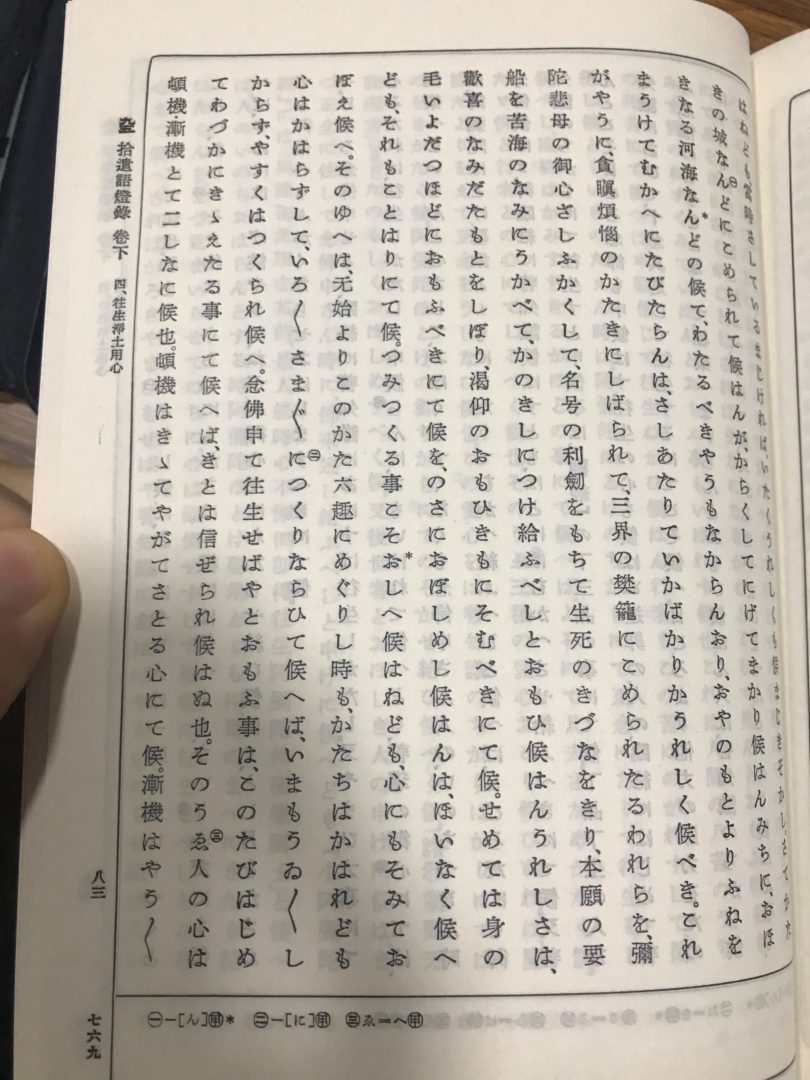

[10] 和語燈七とあるが、『黒谷上人語灯録』の中の『拾遺語灯録巻下』の文。――無始よりこのかた六趣にめぐりし時も、かたちはかはれども心はかはらずして、いろいろさまざまにつくりならひて候へば、いまもういういしからず、やすくはつくられ候へ。念仏申て往生せばやとおもふ事は、このたびはじめてわづかにききえたる事にて候へば、きとは信ぜられ候はぬ也。(『真聖全四』769頁)

[11] こちらも同じく和語燈七とあるが、『黒谷上人語灯録』の中の『拾遺語灯録巻下』の文。――往生一定とおもひやられで、とくまいりたき心のあさゆふは、しみじみともおぼえずとおほせ候事、ま事によからぬ御事にて候。(『真聖全四』769頁)

【『講林記』「第九章」の大意と解説】

第九章は唯圓房と親鸞聖人の対話形式で話が進みますが、要するに、唯圓房の①「念仏もうしそうらえども、踊躍歓喜のこころおろそかにそうろうこと」と、②「いそぎ浄土へまいりたきこころのそうらわぬは、いかにとそうろうべきこと」という二つの不審に対しての、親鸞聖人のお答が中心となります。内容が広範なので、要点を記す形でまとめます。

○第九章の位置づけ

第八章においてもですが、まず初めにその章の位置づけを確認しています。

一 念佛まふしさふらへども踊躍歡喜のこヽろおろそかにさふらふこと等。四に惡を起こすべからずを明かす二つ。初めに問う。二つ答う。今即ち初めなり。是に従りて上五章は「念仏の勝徳を明かす」の文にして即ち上の第一章の他の善も要にあらず念佛にまさるべき善なきがゆへにと云ふ處を成立しをはる。此の一章は上の第一章の惡をもおそるべからず彌陀の本願をさまたぐるほどの惡なきがゆへにと云う處を成立する爲に此の御物語を爰(ここ)におきたまへり。これ後の九章を以て初めの一章を成立すると見るときは段段合して見ればこの次第能く契(かの)うてあり。

「従是上五章」の五章とは第四章から第八章のことであり、これらは第一章の「他の善も要にあらず念佛にまさるべき善なきがゆへに」を成立させ、此一章(第九章)は第一章の「惡をもおそるべからず彌陀の本願をさまたぐるほどの惡なきがゆへに」を成立させるところとしています。これは後の勧信誡疑の御教化についてで詳細を述べています。

○第九章の構成としては、まず初めに唯圓房の問いを挙げて、その後に親鸞聖人の御教化を示されているということを確認しています。

○『歎異抄』の製作者は如信上人(親鸞聖人のお孫さんにあたる)であるとして話を進めています。

此の章は唯圓房遥々と關東より都に發り吾祖の御敎示にあづかられし趣を如信上人の聞かせられしこととみえたり。爾れば聖御人歸洛後唯圓房上京して親しく祖師聖人に尋ね奉る御詞と知るべし。此の時分は如信上人は祖師聖人に常隨(じょうずい)給仕したまふ事なれば。問ひ答えも殘さず聞きて耳の底にのこして今爰に擧げたまへり。

親鸞聖人が京都に戻られ、唯圓房が京都に来られ聖人に尋ねられている内容を、聖人に常に付き従い給仕をされていた如信上人が、問いも答えも残さず聞いたところを『歎異抄』において挙げているのだとしています。

現在においては著者は唯圓房であるということが定説ですが、いずれにせよ明確に著者が誰であるかははっきりしていません。

○第九章のそれぞれの文章を細かく分けて、精緻にその文章の意味や解説をし、聖教に典拠をみています。これは前回記事でも指摘されているように、香月院の『歎異抄講林記』における方法論です。第九章は特に『大経』『観経』『教行信証』『一念多念文意』『口伝鈔』『和語灯録』より引用され、典拠を示されています。

○解説途中で、唯圓房とは何者であるのかを考察されています。「『私記』にも『首書』にも傳記未考」と記されており、廣河はてっきり『報恩講私記』『六要鈔』のことかと考えましたがそれは全く間違いで、これはおそらく、『私記』は本文に圓智(江戸時代初期の東本願寺の学僧)が注釈を加えられた『歎異抄私記』(洛東東七条寺内開版刊記本)、『首書』はそもそも意味としては「書物の本文の上欄に、解釈や批評などの注記を書くこと。頭書(かしらがき)。(『精選版 日本国語大辞典』より)」とありますが、その意味の通り本文の上欄に注釈のある首書本『首書 歎異抄』(元禄14年刊記本)を指していると考えられます。しかしいずれにしてもそれらには唯圓房について書かれていないとして、ここでは歴史的背景を突き合わして、河和田の唯圓房であるとしています。

○勧信誡疑の御教化

香月院師は、唯圓房の問いに対する親鸞聖人のお答えを、勧信誡疑の御教化であると述べています。この「勧信誡疑の御教化」というのは、『歎異抄講林記』の第一章を注釈する段において、第一章の概要を表すものとして香月院師が使われている言葉です。他の祖師方でいえば

・弘願信心章 妙音院了祥

・初めに不思議あり 倉田 百三

・誓願不思議 金子 大栄

・絶対他力 梅原 真隆

・本願念持の大道 曽我 量深

というふうに了解されております。

勧信とは、「ただ信心を得よ」と勧める御教化です。誡疑とは、本願を疑うことを誡める御教化ということです。この勧信と誡疑の御教化が第九章にあることは、念仏を申しても喜べないことについて、往生できるのだろうかといって本願を疑う心の中身を明らかにせんとする、親鸞聖人の大良薬であると香月院師は述べています。その後に、勧信誡疑はどういった人間に対する教化なのかを、二種類の機(人間)を述べることで説明しています。

①懈怠放逸の者

一つ目の機は懈怠放逸の者についてです。懈怠も放逸も、厳密には違いますがおおむね仏道修行に励まない者の意です。それらの者に対して、念仏を申しても喜べない者でも良いといっては、ますます仏道修行に励まなくなってしまい、ついには邪な見解に陥ってしまう。そのためここでは法然上人の和語灯録の「歓喜の心が起こらない者は、喜び方を習ってでも喜べ」という言葉を引用し、懈怠放逸の者は喜び方を習ってでも喜べと述べています。

②不了仏智の疑の者

一方で、この第九章の対象とする機は不了仏智の疑の者と述べます。不了仏智の疑とは、仏の智慧を知らず、その智慧を疑うことです。ここでの具体的な対象は唯圓房ですが、つまりは本願にであい信心決定したけれども、あまりに煩悩が深く重いため、念仏申す身となっても煩悩がはたらいて喜べず、往生できるだろうかと本願を疑ってしまう者のことです。

この者は懈怠放逸の者ではないけれども、疑いに沈む存在であると述べます。そういった者に「それではならぬもそっと喜べ」と言ったとしても、火に薪をくべるように疑いはさらに強まり、いよいよ仏智を信じることはできません。そのためこの第九章では手を変えて、

よろこぶべきこころをおさえて、よろこばせざるは、煩悩の所為なり。(中略)これにつけてこそ、いよいよ大悲大願はたのもしく、往生は決定と存じそうらえ(『真宗聖典』629~630頁)

と親鸞聖人が述べられるように、喜ぶべきこころが煩悩のはたらきによっておさえられて喜べないということが、かえって煩悩具足の凡夫のための本願であることの証明となり、いよいよ往生は決定とおもうべしとあるのが、勧信誡疑の御教化であり、この第九章のお言葉をもって、第一章の「悪をもおそるべからず」とあるところを成立するのであると香月院師はまとめています。

煩雑な解説となりました。講究は継続して行っていきたいと思います。次回の御命日法話代替は『歎異抄』第10章です。

2020年3月29日

【御命日法話代替】『歎異抄』を江戸時代の講師、香月院深励(こうがついんじんれい)に聞く

新型コロナウイルス感染症のため、せっかくなので香月院深励(こうがついんじんれい)を読もう!

3月、4月は新型コロナウイルス感染症が収束の目途が立たず、宗祖御命日が内勤めとなり、法話は中止となってしまいました。毎月28日の親鸞聖人の月命日には宗祖御命日の集いとして本堂での勤行のあとで、『歎異抄』を1章ずつ、月ごとに講師を変えてお話しいただいております。5月以降の講師にはすでに、10章から担当箇所をしていて依頼しておりますので、毎月継続してお参りしていただいている方を主な対象として、『歎異抄』第8章と第9章は別院列座で講究して、その内容をここに記したいと思います。職員の自己研鑽も兼ねるということで、少々専門的な内容になりますが、せっかくなので本格的に江戸時代の講師の香月院深励の註釈を紐解いていくという試みを行いました。時代錯誤かもしれませんが、仏教には「時代に呑み込まれない」という良さもあると信じています。試みに3月は斎木が担当し、4月は廣河が担当します。本文を全員で拝読した後、担当者が香月院の註釈を読み、典拠を確認し、全員で講究するという流れです。

○日時:3月28日 宗祖御命日日中法要後 旧御堂にて『歎異抄』第8章講究

○担当:斎木

○出席 斎木・松浦・廣河・小原・関崎

【『歎異抄』本文】

一 念仏は行者のために、非行非善なり。わがはからいにて行ずるにあらざれば、非行という。わがはからいにてつくる善にもあらざれば、非善という。ひとえに他力にして、自力をはなれたるゆえに、行者のためには非行非善なりと云々

(『真宗聖典』629頁)

【講師について】

香月院深励 大谷派第七代講師。寛永2(1749)年~文化14(1817)年。越前の碧雲寺生まれ、永臨寺に入寺。高倉学寮で慧琳および随慧に学び、豊山の智道・仁和寺の龍山等について倶舎・唯識・華厳・天台等の余宗の教学を学んだ。寛永2(1790)年擬講に補せされ同5年嗣講に進み同6年講師となり、香月院と号した。時に46歳。『歎異抄』の講義は数回行われているが、代表的なものは享和元(1801)年越中富山の永福寺で一カ月かかって終了した講義。写本の一本が明治32年『歎異鈔講義』(京都護法館発行)の題名で刊行され、またべつの筆者本が『歎異鈔講林記』(『真宗大系』第23巻・第24巻)の名称で刊行されている。(曽我量深『歎異抄聴記』文庫版の解説参照)

今回は、三条教区教化センター所蔵の『真宗大系』本をテキストとして、講究を行った。

【『歎異抄』註釈】『歎異鈔講林記』下(『真宗大系』24巻、71頁)

テキストは片仮名表記であったが、平仮名表記に改め、文中の漢文は訓読し、句読点は適宜補った。

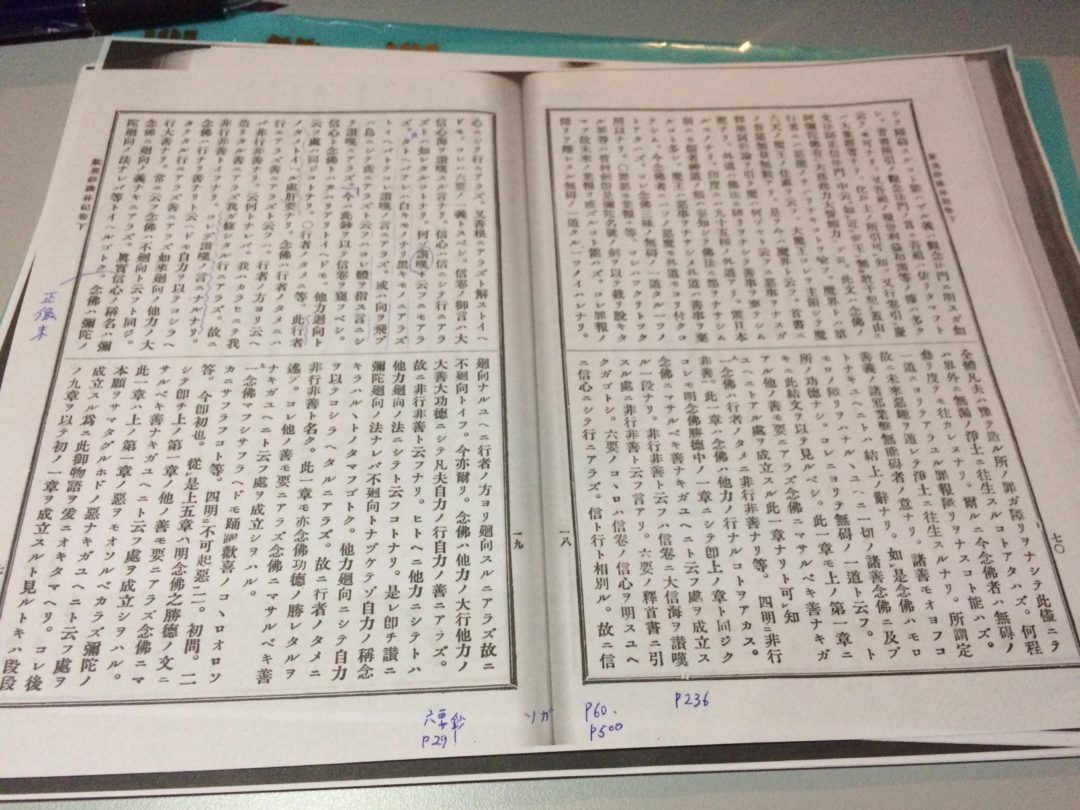

念仏は行者のために非行非善なり等。四に非行非善を明かす。此の一章は念仏は他力の行なることをあかす。これも「念仏勝徳を明かす」の中の一章にして即ち上の章と同じく念仏にまさるべき善なきがゆえにと云う処を成立する一段なり。非行非善と云ふは「信巻」に大信海を讃嘆する処に非行非善と云う言あり(1)。『六要』の釋首書に引くがごとし(2)。『六要』のこころは「信巻」の信心を明すゆへに信心にして行にあらず。信と行と相別る。故に信心にして行にあらず。又善根にあらずと解すといへども、これは『六要』の一義とすべし。信巻の御言は大信心海を讃嘆する言なり。信心は信にして行にあらずとは知れたることなり。何ぞ讃嘆と云ふにもあらず。たとへばあれは白きものなり黒きものにあらずといへばとてこれ讃嘆の言にあらず。或いは向を飛ぶは烏にして鳶にあらずと云ふはこれ体を指すに言にして讃嘆にあらず。今は此鈔を以て「信巻」を窺ふべし。信心と念仏とはかはりありといへども、他力迴向と云ふ処は同じことなり。

〇行者のために等。此の行者のためにといへる処肝要なり。念仏は行者のためには行にあらず善にあらずと云ふは行者の方より言へば非行非善なり。云何(いかん)となれば我がはからひにて我が造りたる善にあらず我が修したる行にあらず。故に非行非善といふなり。これで讃嘆の言になるなり。念仏は行なり善なりと云へども自力を以てこしらへてたてたる行にあらず善にあらず。如来廻向の他力の大行大善なり。常に云ふ念仏は不廻向と云ふと同じ。念仏に回向の義なきにあらず。「真実信心の称名は弥陀廻向の法なれば」(正像末和讃)等といへるごとく、念仏は弥陀の回向なるゆへに行者の方より廻向するにあらず。故に不廻向といふ。今亦爾(しか)り。念仏は他力の大行他力の大善大功徳にして凡夫自力の行自力の善にあらず。故に非行非善と云ふなり。ひとへに他力にしてとは他力回向の法にしてと云ふことなり。是れ即ち讃に「弥陀廻向の法なれば不廻向となづけてぞ自力の称念きらはるる」とのたまふがごとく、他力廻向にして自力を以てこしらへたるにあらず。故に行者のために非行非善と名く。此一章も亦、念仏功徳の勝れたるを述ぶ。これ他の善も要にあらず念仏にまさるべき善なきがゆえにと云う処を成立しをはる。

【香月院の註釈の典拠とその方法論】

香月院の註釈は『歎異抄』の語句は基本的には『教行信証』で典拠を確かめ、さらに『教行信証』の最古の註釈である存覚の『六要鈔』にて意味を確認するという文献学に基づいた方法をとっている。当然、その他にも語句の意味は大蔵経等により経典の原典にあたり註釈を行っている。

(1)『教行信証』信巻(『真宗聖典』236頁)

真実の信心は必ず名号を具す。名号は必ずしも願力の信心を具せざるなり。このゆえに論主建めに「我一心」と言えり。また「如彼名義欲如実修行相応故」と言えり。

おおよそ大信海を案ずれば、貴賤・緇素を簡ばず、男女・老少を謂わず、造罪の多少を問わず、修行の久近を論ぜず、行にあらず・善にあらず、頓にあらず・漸にあらず、定にあらず・散にあらず、正観にあらず・邪観にあらず、有念にあらず・無念にあらず、尋常にあらず・臨終にあらず、多念にあらず・一念にあらず、ただこれ不可思議・不可説・不可称の信楽なり。たとえば阿伽陀薬のよく一切の毒を滅するがごとし。如来誓願の薬は、よく智愚の毒を滅するなり。

しかるに菩提心について二種あり。一つには竪、二つには横なり。また竪について、また二種あり。一つには竪超、二つには竪出なり。「竪超」・「竪出」は権実・顕密・大小の教に明かせり。歴劫迂回の菩提心、自力の金剛心、菩薩の大心なり。また横について、また二種あり。一つには横超、二つには横出なり。

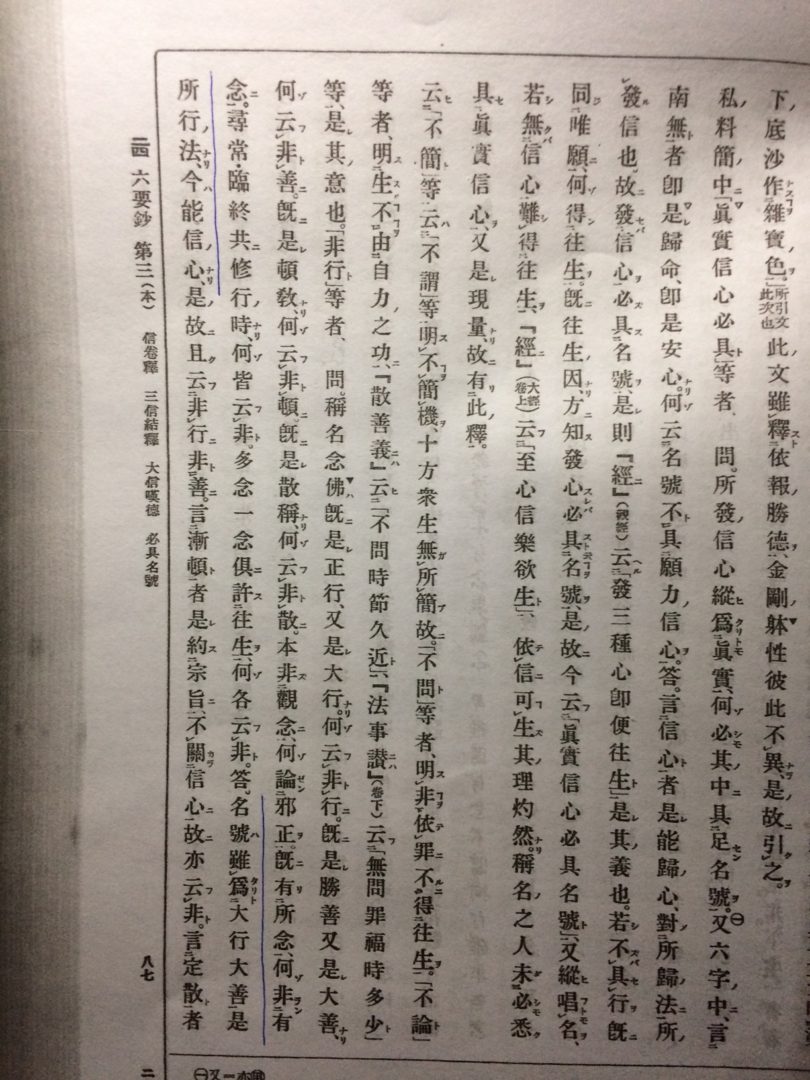

(2)『六要鈔』第三(本)(『真宗聖教全書』2、291頁)

テキストは漢文表記であったが、書き下し、句読点は適宜補った。

「非行」等とは、問、称名念仏は既に是れ正行、又是大行なり。何ぞ「行に非ず」と云ふや。既に是れ勝善、又是大善也、何ぞ善に非ずと云ふや。

既に是れ頓教なり、何ぞ頓に非ずと云ふや。既に是れ散称なり、何ぞ散に非ずと云ふや。本より観念に非ず、何ぞ邪正を論ぜんや。既に所念あり、何ぞ有念に非ざらん。尋常・臨終共に修行の時なり、何ぞ皆非と云ふや。多念一念倶に往生を許す、何ぞ各非と云ふや。

答ふ。名号は大行大善たりといえども是れ所行の法なり。今は能信の心なり。

【大意と解釈】

香月院は、「非行非善」という言葉について、『教行信証』信巻の大信海の釈に典拠をみている。大信海について讃嘆の言葉が縷々述べられるがそこに「行にあらず、善にあらず」と出てくるのである。その註釈である『六要鈔』には念仏は大行ではあるのになぜ非行というのかという問いを出し、そこで「所行能信」という言葉をもって説明している。曽我量深の『歎異抄聴記』で複雑な議論がされており、文庫版の巻末の語中にも詳しいが、香月院の註釈を読むとそれほど複雑ではないように思われる。香月院は『六要鈔』のこころは「信巻」の信心を明すから信心であって行ではないという。「行者のために」という処が肝要であるといわれるのは、『歎異抄』とその典拠である『教行信証』の大信海を讃嘆する釈は、「信巻」であるので「能信」の立場で語られているといことである。「行ぜられる」(所行)として念仏をみる場合は、それに先立つ「行巻」のテーマになる。

もう少しかみくだくと「行巻」は念仏が如来の大行であることが説かれ、「信巻」はそれを受け取る我々が問題となっている。こう考えてみるとあくまで「我」の立場からしかものを見れないという所に厳密に立って「信巻」を別に立てたということになるのであろう。

我々が「信じる」(能信)から念仏を見る場合は「信巻」のテーマであり、讃嘆ということは、否定の言葉を重ねてしか表現できないとする。そして否定の言葉が「讃嘆の言葉になるのである」と香月院は言い切る。「行者の自力の不回向は如来の他力回向なのだ」として「信」と「行」をつないでいく。

【香月院の譬喩】

香月院の面白い譬喩があげられている。信心は行ではないが讃嘆であるというのだ。

「あれは白いものであり、黒いものではない」ということは讃嘆ではない。

「向こうを跳んでいるのは烏であり、鳶ではない」という言葉は体をあらわすことばで讃嘆ではない。この二つの譬喩は、どちらも肯定を表す言葉が先にあるが、それは体をあらわすことだけで、讃嘆にならないということではないだろうか。たとえば「こちらは仏であり、凡夫ではない」というのは讃嘆ではなく、体を表すだけであるという意味であろう。讃嘆とは「仏は世間でははかれない」という行者のものさしが否定されるということでしか表現できないのだ。するとその信心が讃嘆になり念仏につながる。なかなか難しいので講究が必要である。

【列座による講究】

○当然比叡山での20年にわたる修行と法然上人のもとで念仏にであったことをふまえて、念仏は行者のために非行非善といっているのであろう。

○讃嘆は五念門の讃嘆門であろう。

○香月院の比喩の白・黒は、『教行信証』の該当部分の直前に二河白道の譬喩があり、それを踏まえているのではないか。

○非行非善という語の典拠が『法号経』であり善導の著作に見せかけた『弥陀経義集』にあるという指摘が本願寺派の梯実円氏によりなされているという情報がある。

○『教行信証』の該当部分は大信海を讃嘆するのに否定の言葉を重ねているのは面白い。

また、和讃に「大心海」もでてくるが、我々からすると「大信海」、如来からすると「大心海」と使用が分けられているのではないか。

香月院の註釈スタイルにも慣れてきましたので、次回は第9章に臨みたいと思います…。倍以上分量があるが、果たして別院の列座たちは香月院の精緻な註釈についていけるのでしょうか。