「『歎異抄』に聞く」を聞く

TANNISHO

2018年8月12日

廣河が「『歎異抄』に聞く」を聞く。 -第十章-

廣河が「『歎異抄』に聞く」を聞く。早くも第3回です。まだまだ慣れたわけではないですが、私の場合、こういった執筆作業は書き慣れてしまうと、ついつい見落としをしてしまったり、説明不足な点が増えてしまいます。この執筆だけでなく他のどんなことでもそうですが、初心を忘れずに緊張感をもって取り組みたいものです。

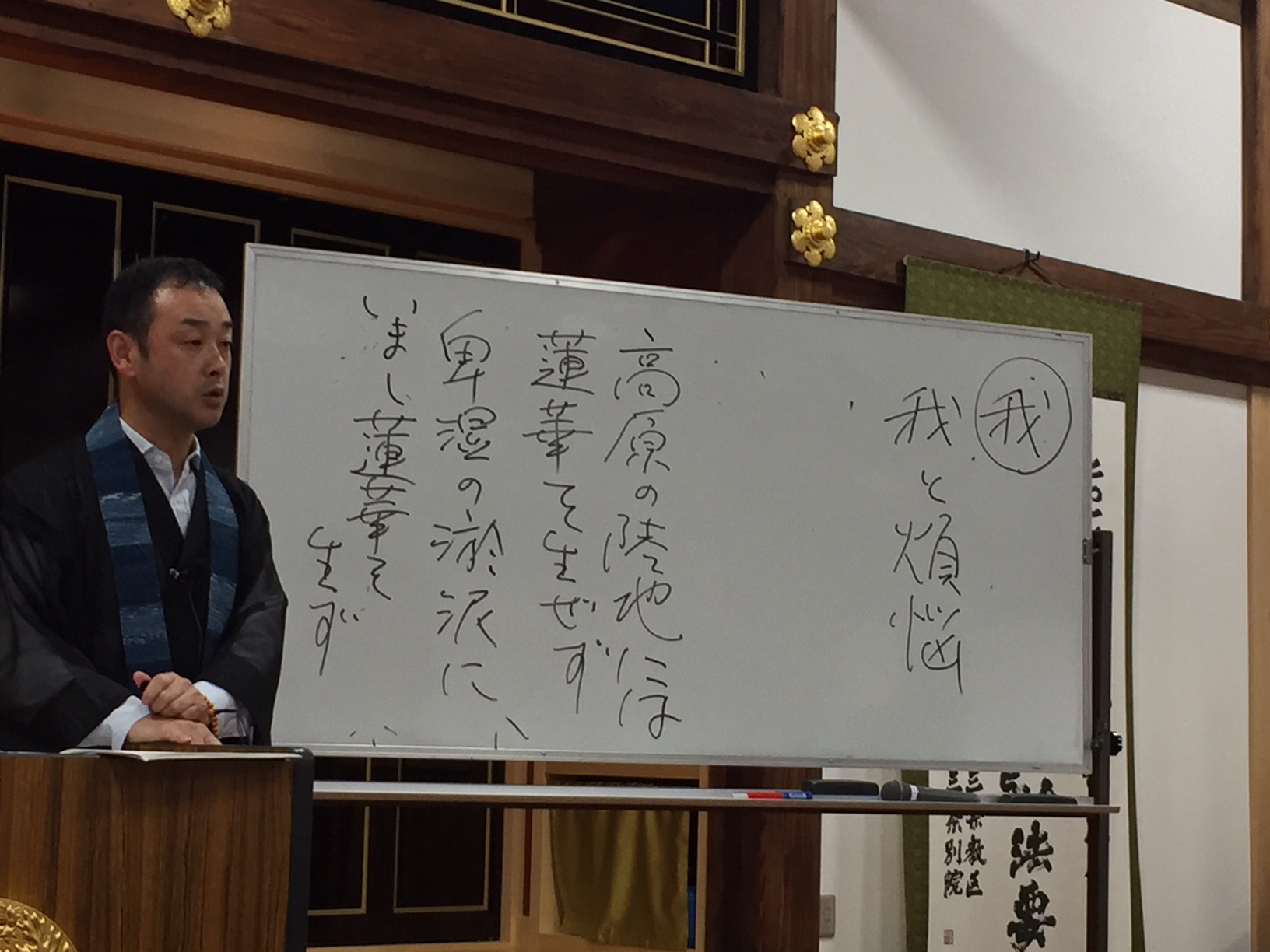

7月28日(土)に宗祖御命日日中法要が勤められました。その後の御命日のつどいでは、一昨年から『歎異抄』をテーマに、第一章から順にご法話を頂いています。今回は三条教区13組專行寺(長岡市中沢)の木村邦和氏に、『歎異抄』「第十章」を主題にご法話頂きました。

講師の木村邦和氏。鋭く真剣な眼差しで、第十章を語ります。

『歎異抄』「第十章」

〔前段原文〕十 「念仏には無義(人間の思慮分別を超えていること)をもって義(最も大切な意義)とす。不可称不可説不可思議(言葉やはからいを超えて、真実を実現するはたらき)のゆえに」とおおせそうらいき。

〔後段原文〕そもそもかの御在生のむかし(親鸞聖人が生きておられた頃)、おなじこころざしにして、あゆみを遼遠の洛陽(はるか遠い京の都)にはげまし、信をひとつにして心を当来の報土(必ず生まれていくことが決定した真実の浄土)にかけしともがらは、同時に御意趣をうけたまわりしかども、そのひとびとにともないて念仏もうさるる老若、そのかずをしらずおわしますなかに、上人(親鸞聖人)のおおせにあらざる異義(誤った信心の了解)どもを、近来はおおくおおせられおうてそうろうよし、つたえうけたまわる。いわれなき(根拠のない)条々の子細のこと。

〔前段試訳〕十 「他力の念仏は自力のはからいを超えているということが、念仏の最も大切な意義です。念仏は、称賛し尽くすことも、説明し尽くすことも、おもんばかることもできないからです」と仰せになりました。

〔後段試訳〕親鸞聖人が生きておられた頃、おなじこころざしをもってはるか遠い京の都にまいり、同じひとつの信心をいただいて将来必ず往生すべき浄土に思いをかけてきた同行は、共に一緒に親鸞聖人のお教えを聞かせていただいたのですが、その同行に従って念仏をしておられる方々が老いも若きも大勢おいでになる中に、親鸞聖人が仰せになった教えとは異なる誤った了解を近頃いろいろ言い合っている人がおられると伝え聞いています。それらの根拠のない誤った了解について、これから詳しく述べていきます。※今回木村先生にはレジュメを用意していただいたので、原文と試訳をそのまま掲載致します。

『歎異抄』「第十章」は、念仏は大きな讃嘆であり、如来のまことを賜る道であることを、「念仏には無義をもって義とす」という言葉で示しています。

法話ではまず、「第十章」と他の章との関係性、「第十章」がどのような位置にあるのかが述べられました。すなわち、「第十章」を含む『歎異抄』の初めの十章は、著者が自ら直接親鸞聖人から聞いて耳の底にとどまるところの法語を記したもので師訓篇と呼ばれ、また「第十章」の後段には親鸞聖人の仰せに無い異義が生じたことを嘆く文(「上人のおおせにあらざる異義どもを、近来はおおくおおせられおうてそうろうよし、つたえうけたまわる。」)があり、これが「第十一章」以下の歎異篇の序のような内容となっています。『歎異抄』の現存する最古の写本である蓮如上人書写本では後段が改行されていることもあって、この「第十章」を前後段に分けて考えて、中序と位置付ける説もあります。

しかし、その他の古写本はすべて段落分けがされてなく、そもそもこの時代の書物における段落分けがどの程度の重みを持っていたのかについては慎重に検討すべきであり、重視すべきは段落分けではなく内容であると木村氏は述べます。ここでの結論としては、この章ではまず無義為義が説かれ、そして無義為義であるのに立てられてくる異義を破斥するために「第十一章」以下が書かれるのであるから、前段と後段は密接に関連しているのであって、つまり両者を段落分けする必要は必ずしもないというのが、木村氏の見解です。また、むしろこの「第十章」全体が「第十一章」以下の序であるとする見解(本願寺派注釈版聖典脚注 八三八頁)もあるとのことです。

次に、「第十章」文中の「おおせそうらいき」という断定的表現が何を意味するのかについて述べられました。この「おおせそうらいき」という表現はこの「第十章」と「第三章」の悪人正機にのみ使われる表現で、その他の章では「云々」などの表現で書かれています。「第三章」の悪人正機説は親鸞聖人独自のものと考えられてきましたが、1992年に親鸞聖人の言葉ではなく法然上人の言葉だったという研究が発表されて(梶村昇『悪人正機説』大東出版社1992年)、定説となりつつあり、木村氏もこの説に賛同するとのことです。

一方、「第十章」の無義為義が法然上人の仰せられたことであることが、各所に散見されます。以下抜粋。

(1)『如来二種回向文』「他力には義なきをもって義とすと、本師聖人はおおせごとありき。」(『真宗聖典』五三二頁)

(2)『尊号真像銘文』「他力には義のなきをもって義とすと、本師聖人のおおせごとなり。」(『真宗聖典』五三二頁)

(3)御消息(広本)第18通「また、弥陀の本願を信じそうらいぬるうえには、義なきを義とすとこそ、大師聖人のおおせにてそうらえ。」(『真宗聖典』五八一頁)

(4)御消息(善性本)7通イ・ロ「大師聖人のみことにて候え。」(『真宗聖典』五九二頁~五九三頁)

(5)『親鸞聖人血脈文集』第1通「「他力には義なきを義とす」と、聖人のおおせごとにてありき。」(『真宗聖典』五九四頁)

このように「おおせそうらいき」とは「法然上人がおおせであった」という風に読める気がしてくるが、さらなる究明が必要だと木村氏は述べます。

ちなみに、妙音院了祥の『歎異抄聞記』(六二頁)によれば、現存する法然上人の書物にはこのような言葉は見当たらず、一方覚如の著である法然上人の伝記『拾遺古徳伝』にはしばしば散見されるのだとか。また、建暦二年正月二日熊谷直実宛の書状といわれるものがあり、その中に「義無きを義とし様無きを様とす」との文言があるとのこと。しかし、曽我量深の『歎異抄聴記』(二八八頁)によれば、法然上人のお言葉に「様無きをもって様とす」という言葉はあるが、「義無きをもって義とす」という言葉はないとのことでした。

駐在教導の髙田氏も聴講。首をひねり考え込んでいます。

さて、そもそも「念仏には無義をもって義とす」とはどのような意味なのでしょうか。親鸞聖人は以下のように言われています。

(1)『如来二種回向文』(『真宗聖典』四七七頁)

「他力には義なきをもって義とす」と、大師聖人はおおせごとありき。

(2)『尊号真像銘文』(『真宗聖典』五三二頁)

信心を浄土宗の正意としるべきなり。このこころをえつれば、他力には義のなきをもって義とすと、本師聖人のおおせごとなり。義というは、行者のおのおののはからうこころなり。このゆえに、おのおののはからうこころをもったるほどをば自力というなり。よくよくこの自力のようをこころうべしとなり。

(3)御消息(広本)18通(『真宗聖典』五八一頁)

義ともうすことは、自力のひとのはからいをもうすなり。他力には、しかれば、義なきを義とすとそうろうなり。

(4)御消息(善性本)7通ロ(『真宗聖典』五九二頁~五九三頁)

他力と申すは、行者のはからいのちりばかりもいらぬなり。かるがゆえに、義なきを義とすと申すなり。

(5)親鸞聖人血脈文集第1通(『真宗聖典』五九四頁)

義ということは、はからうことばなり。行者のはからいは自力なれば、義というなり。他力は、本願を信楽して往生必定なるゆえに、さらに義なしとなり。

(6)(自然法爾章)(『真宗聖典』五一〇頁~五一一頁)

法爾というは、如来の御ちかいなるがゆえに。しからしむるを法爾という。この法爾は、御ちかいなりけるゆえに、すべて行者のはからいなきをもちて、このゆえに、他力には義なきを義とすとしるべきなり。

(7)末燈鈔第5通(『真宗聖典』六〇二頁)

法爾というは、この如来のおんちかいなるがゆえに、しからしむるを法爾という。法爾はこのおんちかいなりけるゆえに、すべて行者のはからいのなきのゆえをもって、この法のとくのゆえにしからしむというなり。すべて、人のはじめてはからわざるなり。このゆえに、他力には義なきを義とすとしるべしとなり。

(8)正像末和讃第五十四首(『真宗聖典』五〇五頁)

聖道門のひとはみな 自力の心をむねとして 他力不思議にいりぬれば 義なきを義とすと信知せり

親鸞聖人は上記のように「他力には―――義なきを義とす」という表現を使われます。したがって「念仏には無義をもって義とす」とは、「他力には自力のはからいが無いことをもって本義とす」という意味の言葉であると木村氏は言います。つまり、無義為義で無義という場合の義という語は自力のはからいによって建てられた義を指し、また一方、為義という場合の義という語は、本義という意味だということです。

次に木村氏は、他力の立場では無義為義なのであれば、我々僧侶が法について話すときはどうすべきなのかという疑問について話されました。お西(浄土真宗本願寺派)では「法話とは、阿弥陀如来の救いの法を讃嘆すること」、また「法話は仏徳讃嘆」だとも言われているそうだとか。木村氏自身は、「「他力の念仏は自力のはからいを超えていて、称賛し尽くすことも、説明し尽くすことも、おもんばかることもできない」のですから、そのような世界であることをお伝えするということに尽きるのではないでしょうか」と述べられました。

次に、「不可称不可説不可思議のゆえに」の意味について述べられました。語意としては、「称賛し尽くすことも、説明し尽くすことも、おもんばかることもできないから」ということ。ただ、不可説や不可思議は種々使われてきた言葉だが、これに不可称を加えて一つの連語としたのは親鸞聖人が初めてではないかと木村氏は述べます。(下記例文)

「不可思議」

『法華玄義序』「所言妙者。妙名不可思議也。」

『増一阿含経』巻18「四種不可思議」

『智度論』巻30 『浄土論註』巻下 「五種不可思議」

「不可説」

『涅槃経』巻21に六不可説あり。「不生生不可説。生生亦不可説。生不生亦不可説。不生不生亦不可説。生亦不可説。不生亦不可説。」

※天台智顗は蔵通別円の四教に配して、生生不可説、生不生不可説、不生生不可説、不生不生不可説を四不可説とする。

「不可称」

「「称」を「称量」の意に解すれば量ることができないという意味にとれるし、「称賛」の意に解すればほめ尽くすことができないという意味にとれる。」『歎異抄講林記』巻下

六十華厳巻5(大正9、430、A)に「不可量不可数不可思議不可称」とあり。

また、親鸞聖人は下記の箇所で「不可称不可説不可思議」の言葉を使われています。

『教行信証』「行巻」御自釈(『真宗聖典』二〇一頁)「不可説、不可称、不可思議」

『教行信証』「信巻」御自釈(『真宗聖典』二二五頁)「不可思議・不可称・不可説」

『教行信証』「信巻」御自釈(『真宗聖典』二二六頁)「不可思議・不可称・不可説」

『教行信証』「信巻」御自釈(『真宗聖典』二三六頁)「不可思議・不可説・不可称」

正像末和讃第三十首(『真宗聖典』五〇三頁)「不可称・不可説・不可思議」

『浄土三経往生文類』(『真宗聖典』四七三頁)「不可称・不可説・不可思議」

それぞれ微妙に並びが違いますが、木村氏の意見ではその前後に関係はないのではないかとのことでした。

今回、「無義為義」という言葉を中心に様々な視点から『歎異抄』「第十章」を聞いてきました。「無義為義」という言葉でこれまでの師訓篇を包み、さらに後段の、これから述べられることになる歎異篇の序となるような構成。この「第十章」を中序としてしまえば、『歎異抄』は序、中序、後序と三つ序が存在することになるんですが、実はこの構成・・・親鸞聖人の主著『教行信証』と一緒なんです!果たして偶然なのだろうか・・・。意図してこういった構成にしたのならば、この『歎異抄』の著者はよほど筆の立つ方で、なおかつ親鸞聖人その人と、その生き方に強い尊敬の念を抱いていたことは間違いないでしょう。この『歎異抄』を聞く私たちも、「無義為義」という言葉を通して、親鸞聖人の生き方を学ぶ。学ぶといっても、親鸞聖人を学ぶのではなく、生き方、親鸞聖人が学んだもの、見てきたものを学ぶ。その積み重ねが、実践の仏教につながるのではないでしょうか。

2018年7月10日

廣河が「『歎異抄』に聞く」を聞く。 -第九章-

先月から連載がスタートした「廣河が「『歎異抄』に聞く」を聞く」。今回も聞かせて頂きました。拙筆で消え入る思いですが、まとめさせて頂きます。

6月28日(月)に宗祖御命日日中法要が勤められました。その後の御命日のつどいでは、一昨年から『歎異抄』をテーマに、第一章から順にご法話を頂いています。今回は佐渡組廣永寺(佐渡市相川羽田町)の大久保州氏に、『歎異抄』「第九章」を主題にご法話頂きました。

講師の大久保州氏。熱く「第九章」をお話頂きました。

『歎異抄』「第九章」

一 「念仏もうしそうらえども、踊躍歓喜の心おろそかにそうろうこと、またいそぎ浄土へまいりたきこころのそうらわぬは、いかにとそうろうべきことにてそうろうやらん」と、もうしいれてそうらいしかば、「親鸞もこの不審ありつるに、唯円房おなじこころにてありけり。よくよく案じみれば、天におどり地におどるほどによろこぶべきことを、よろこばぬにて、いよいよ往生は一定とおもいたまうべきなり。よろこぶべきこころをおさえて、よろこばせざるは、煩悩の所為なり。しかるに仏かねてしろしめして、煩悩具足の凡夫とおおせられたることなれば、他力の悲願は、かくのごときのわれらがためなりけりとしられて、いよいよたのもしくおぼゆるなり。また浄土へ急いそぎまいりたきこころのなくて、いささか所労のこともあれば、死なんずるやらんとこころぼそくおぼゆることも、煩悩の所為なり。久遠劫よりいままで流転せる苦悩の旧里はすてがたく、いまだうまれざる安養の浄土は恋しからずそうろうこと、まことに、よくよく煩悩の興盛にそうろうにこそ。なごりおしくおもえども、娑婆の縁つきて、ちからなくしておわるときに、かの土へはまいるべきなり。いそぎまいりたきこころなきものを、ことにあわれれみたまうなり。これにつけてこそ、いよいよ大悲大願はたのもしく、往生は決定と存じそうらえ。踊躍歓喜のこころもあり、いそぎ浄土へもまいりたくそうらわんには、煩悩のなきやらんと、あやしくそうらいなまし」と云々(『歎異抄』真宗大谷派宗務所出版部)

『歎異抄』「第九章」は、念仏の身に感じられる「歓喜」とは何かということを、対話形式で展開されます。すなわち、親鸞聖人と唯円房なる人物の対話です。この唯円房とは何者か。諸説ありますが、この『歎異抄』の著者ではないかと考えられている人物です。以下、『歎異抄』(真宗大谷派宗務所出版部)より抜粋。

親鸞聖人の壮年期の二十年にわたる教化によって、関東の地に数千人にのぼる念仏者が誕生したと推測されています。その念仏者たちは、生活する地域を中心に、例えば「高田門徒」と呼ばれるような集まりを作っていました。その集まりの中で指導的な立場にあった人たちの名が、聖人の門徒名簿と理解される『親鸞聖人門侶交名牒』に、六十数名伝えられています。

その中に、河和田(現在の水戸市の西郊)の唯円という人がいますが、『歎異抄』の第九章にも名の出てくるこの人が、『歎異抄』の著者であると理解されています。(『歎異抄』 文章:寺川俊昭 真宗大谷派宗務所出版部 六三頁)

『歎異抄』は著者未詳なので断定はできないですが、引用文にある理由のように唯円の名が作中に出て会話の表現があることや、本文の記述から聖人在世中の弟子であること、そして東国門徒であることから、著者は唯円ではないかと推測されているようです。他に如信説や覚如説があります。

さて、ご法話では大久保氏のこれまで出遇った人々や言葉を経典の言葉に尋ねながら、「第九章」が語られました。

「無碍光如来」を、きって読むとしたらあなたはどこできりますか?

無碍光如来とは、阿弥陀如来のことです。「無碍光如来」をきって読むとしたら、みなさんどこできりますか?「無碍光」「如来」で、きるんじゃないでしょうか。私はそうでした。しかし親鸞聖人の場合、「無碍」「光如来」とすると大久保氏は言います。つまり、「無碍光」と「如来」できると「碍(さまた)げの無い光」を放つ「如来」という風に、如来なる人物がいるかのように表現できます。しかし親鸞は「無碍」「光如来」できることにより、光そのものが如来であるとするのです。如来は光であり、法であり、真実である、智慧の光であると。そして、その光によって人間存在全体が破られるということのないところには、仏も如来もないと大久保氏は続けます。つまり我々は知識として、自分が凡夫であり、煩悩の身を生きていると、本とか、講義とか、法話などを聞き学んで理解しています。理解の中に収めてしまっている。しかしそれは、知識はあっても見識にはならない。頭の中でわかった気になっても、身にはならないわけです。お寺で法話を聞いて良い話だなあと、そのとき思ったとしても、家に帰ったらすっかり忘れているという経験はありませんか。私はしょっちゅう忘れてばかりです。腑に落ちないのです。

そこに、破られるということ、真実に出遇うということがいわれるのです。それは、例えば光顔巍巍と光り輝く釈尊に出遇った仏弟子阿難のように、また、「ただ念仏して、弥陀にたすけられまいらすべし。」と述べる法然上人に出遇われた親鸞聖人のように。この出遇いは、ただ一人の人間が、一人の人間に会った、ということではないのです。親鸞聖人は、法然上人と出遇い、その中に生きている阿弥陀なる無限のいのちに出遇われた。そこではじめて、煩悩、凡夫ということが自分の問題として照らされるのではないでしょうか。他人事でなくなるのではないでしょうか。凡夫の仏道としての歩みが、そこから始まるのでしょう。

曇鸞著作『浄土論註』の一節。ジメジメとした泥の中でこそ綺麗な花を咲かせる蓮華は、仏教の伝統の中で大切にされてきました。

大久保氏は他にも、どこに生きるのかという郷の問題を提示しました。つまり、あなたは娑婆を生きようとしているのか、浄土を生きようとしているのか、本当に生きるべき郷とは何かという問題です。「九章」の本文においても、「流転せる苦悩の旧里はすてがたく、いまだうまれざる安養の浄土は恋しからず」というように、真実の出遇い、法然上人に出遇われ凡夫の仏道を歩まれた親鸞聖人であっても、煩悩にまみれた娑婆世間を中々捨てられないし、生まれ往きたことのない浄土は恋しくない、往きたいという気持ちが湧かないと仰られています。

ここで終われば、浄土真宗という仏道は暗いままですが、ここで逆転の発想というか、転換するところに、親鸞聖人の思想の有り難さがあるように思います。すなわち、「まことに、よくよく煩悩の興盛にそうろうにこそ。なごりおしくおもえども、娑婆の縁つきて、ちからなくしておわるときに、かの土へはまいるべきなり。いそぎまいりたきこころなきものを、ことにあわれれみたまうなり。これにつけてこそ、いよいよ大悲大願はたのもしく、往生は決定と存じそうらえ。」と述べて、娑婆が捨てがたい、浄土が恋しくないというのも、すべて煩悩によるものであって、だからこそ阿弥陀如来の建てられたすべての衆生を救うという大悲の誓願は頼もしく、浄土に往き生まれることが決定された身となる、ということがいよいよハッキリと証されるというのです。

そんなこと言われても、素直に信じられますでしょうか。私はこの「九章」を最初読んだとき、これは本当だろうか、ズルではないかと思ったものです。(私が真実に出遇ったかどうかは全くわからないですが、)要するに真実の出遇いがあったとしても、そこで救われて終わりではないのですね。仏道を歩み始めて、むしろそこから念仏者としての在り方が問われる。親鸞聖人がそうであったように、人間の疑いの心、もっと言えば仏の智慧を疑う心は決して消えることはない。しかしその疑いをもって、仏との縁を持つのです。真実に出遇い、浄土を生きようとする者が、疑いの心によって娑婆に引き戻され、しかし疑いの自覚、煩悩の自覚によって、また浄土を生きようと願う。救われることが喜べないということを助縁として、喜びの道に出してもらうのです。こういうところに、本当に生きるべき郷に生まれよ!という呼びかけが、あるように思います。

法話の要点をまとめる形としました。次回7月28日の御命日のつどいでは、『歎異抄』「第十章」をテーマに專行寺の木村邦和氏よりお話頂きます!どうぞお誘い合わせてお参りください。

2018年6月4日

【新連載】廣河が「『歎異抄』に聞く」を聞く。

これまで毎月28日の宗祖御命日のつどいの法話の記録をしたくてもできなかったのですが、非常勤職員が2名増えましたので、そのうちの1人、【新連載】で廣河(写真下。熱心な眼差し。)に「『歎異抄』に聞く」を聞いて記録してもらうことにしました!果たしてお参りに来る方の参考になるのか?以下はそのレポートです。

5月28日(月)に宗祖御命日日中法要が勤められました。その後の御命日のつどいでは、一昨年から『歎異抄』をテーマに、第一章から順にご法話を頂いています。今回は二十組光圓寺(新潟市江南区)の村手淳史氏に、『歎異抄』「第八章」を主題にご法話頂きました。

法話講師の村手淳史氏。仏青の委員長にも携わっています。

『歎異抄』「第八章」

一 念仏は行者のために、非行非善なり。わがはからいにて行ずるにあらざれば、非行という。わがはからいにてつくる善にもあらざれば、非善という。ひとえに他力にして、自力をはなれたるゆえに、行者のためには非行非善なりと云々(『歎異抄』真宗大谷派宗務所出版部)

『歎異抄』「第八章」は、「非行非善」、「自力」「他力」がキーワードとなって、本願を信じる念仏者のあり方が述べられます。ご法話では、村手氏自身が専修学院で経験された出来事や座談会、視覚障碍者の田口弘氏の言葉などを切り口に「第八章」が語られました。

行にあらず、善にあらず。念仏することは「私の行」ではなく、「私の善」でもない。

専修学院生時代、よくレポート面接(テーマについてレポートを書いて先生に読んでもらい、内容について面接する)をされて先生と問答していた村手氏。テーマは「親鸞の教えに私はどう照らされたか」などその時々によって様々だったそうですが、村手氏が「これだ!」と思うレポートを書いて読んでもらっても、先生からの頷きがない。何度提出しても頷きがないものだから何を書けばよいかわからず、仕舞いには「どうしたらいいですか」と先生に訴えたそうです。すると先生は、「それは一番冷たくて悲しい言葉です」と述べたというのです。「冷たくて悲しい」とはどういうことでしょうか。

我々は、「〇〇したら、〇〇となる」という思考を持ち合わせています。例えば、善いことをすれば何か善い人間になった気がしますし、努力をすれば報われる(報われたい)、念仏すれば救われるなどなど…。要するに、自分の中でこうすればこうなるという方程式が出来上がっているのです。そこには、その行為がどういうことなのか、自分にとって何を意味するのかといった問いはなく、答えがあるだけです。しかも、自分はそれを達成できるとも考えている。

しかし、自分の思い描いた方程式の頂きにたどり着いたとき、その後はどうするのでしょうか。「私」が本当に求めていることとはそんなことなのでしょうか。

ここで肝要なのは、上へ上へと登っていくあり方ではなく、自分が今どこにいるのかを確かめることだと村手氏は言います。安易に答えを求めるのではなく、問いを育てていくことの重要性。専修学院の先生の「冷たくて悲しい」という言葉は、本来自分で育てるべき問いの答えを他者に求めてしまった故の愚かさを見抜いてのことなのでしょう。

列座も聴講。考えさせられます。

視覚障碍者の田口弘氏の話では、

目さえ見えれば、それさえかなえば、もっと幸せになれるんだと思っている限り、

目が見えるようになっても、それがかなっても、幸せにはなれない。

という言葉をたよりに、人間の持つ欲求の際限のなさが話されました。自分の欲求が満たされたとしても=幸せとはならない。それは更なる欲求の加速に繋がり、尽きることがない。つまり迷いだと。この言葉は田口氏の言葉ですが、下線部を私たちそれぞれの欲求に置き換えても同じことが言えます。他人事ではないのです。

その、迷いの中にあるということに気づかせてくれるところに、浄土真宗の大切な意義があります。自身が迷いの身を生きてある事実を引き受けられるかどうか。「それでよいのか」という問いかけを、常に頂いているように思います。

法話のほんの一端を書かせていただきましたが、すべてを記すことができないことをお許しください。次回6月28日の御命日のつどいでは、『歎異抄』「第九章」をテーマに廣永寺(佐渡市相川羽田町)の大久保州氏よりお話頂きます!どうぞお誘い合わせてお参りください。