三条別院に想う

MEMORIES OF THE BETSUIN

2023年4月20日

スパイスの醍醐味

加藤 功 氏(三条スパイス研究所)

▲3月19日に春彼岸会が勤められ、今年もオリジナル精進カレー「釈迦礼弁当」が提供されました。三条スパイス研究所の加藤さんより、精進カレーならではの工夫を含めて、三条別院への想いを執筆していただきました。

三条スパイス研究所も今年で7年目を迎え、2018年から三条別院様よりご注文頂いている釈迦礼弁当も、コロナ禍による2020年を除き5回目となりました。仏教由来の精進料理を基本としまして、動物性の食材を使用せず、野菜や穀物等の植物性の食材で献立したお弁当です。春彼岸会の法要後の御斎としてご用命いただき、毎年楽しみにされているというお声を嬉しく思います。季節は初春ということもあり、蕗の薹などの山菜やこの時期旬をむかえる食材を多用し、料理を楽しむ上での五味(塩味、甘味、苦味、酸味、旨味)のバランスを意識しつつ、食材そのものが持つ味の個性と三条スパイス研究所ならではのスパイスとの相性を楽しんで頂けたら幸いです。

さて、スパイスというと「辛い」というイメージが先行してしまいがちですが、スパイスにも辛いだけではない、胡麻に似たスパイスもあったりと、日本人に馴染みのある和食にも合うスパイスはたくさんあり、今回のお弁当にも使用しております。さて、スパイスの使い方? と疑問に思われる方も多くいらっしゃると思いますが、ホールスパイスという多くは種子の形をした原形を油で熱し、深い香味を出す方法や、粉状にして卓上スパイスの様な瞬間的な香りを楽しんだり、数種類のスパイスを混ぜ合わせて肉や魚の切り身等に揉み込んだりと様々です。スパイスを使用した場合の味の構成としては主となる食材の栽培方法と類似した要素のあるスパイスを掛け合わせます。

例としては、土に根を生やしたじゃがいも等の根菜には同じ栽培方法により収穫されるターメリック(日本名:ウコン)と相性が良かったりという具合に、環境下が似た食材同士で調理すると美味しく仕上がります。前述の通り、基本的には似たもの同士を組み合わせると上手く行くのですが、料理の面白さといいますか、スパイスの魅力は未知の組み合わせを試してみるのも楽しみの一つです。

店名にもある通り日々新しいスパイスの組み合わせも研究しております。3月中旬よりコロナ禍でのマスク着用の緩和が少しずつではありますがはじまり、近場や遠方へのお出かけをご予定の方もいらっしゃると思います。お近くにお越しの際は是非お立ち寄りいただけますと幸いです。

加藤 功 氏(三条スパイス研究所)

○次回の「三条別院に想う」は、

松木 祐子 氏(第24組 專明寺)

よりご執筆いただきます

▲次号は、今年3月に三条真宗学院を卒業された松木氏にご執筆いただきます。

2023年3月11日

仏花について 白鳥 賢 氏(第15組本龍寺住職)

▲今回は、三条別院の立花講習会の担当をされている白鳥賢氏から執筆いただきました。正月から春彼岸の立花について、花材や立て方など、皆さん様々な工夫をされていると思いますが、立て方のコツ等について記していただきます。

三条別院報恩講の仏花を立てさせてもらうようになって10年以上経ったと思います。以前にもこの「三条別院に思う」で私が仏花を始めるきっかけや、仏花に対する思いを書かせて頂きましたが、今回は具体的に仏花の立て方について書いてほしいという依頼なので書かせて頂きます。

仏花を立てる場合、やはり材料は季節に合ったものを選びます。自坊では正月は「竹と松」、春彼岸は「桜」、6月の永代経法要は「夏ハゼと芍薬(しゃくやく)」、お盆は「ハラン」、秋彼岸は「紫苑(しおん)」、報恩講は「松とウメモドキ」といった具合です。お盆のハランは、夏の花材というわけではないですが、暑い時期でもわりに長持ちしますし、涼しそうに見えるので最近使っています。立てるのも簡単です。

花材の調達は、花屋さんからも買いますが、基本は自分で探します。門徒さんの庭先や畑のものを切らせてもらったり、山に行って探したり。材料については常にアンテナを張り巡らせて、毎日お参りに行くときもどこかに切らせてもらえる材料はないか探しています。私の先生は「お花は足で立てる」と言われますが、私は車を運転しながらでも探しています。お花立ては材料集めが終われば半分以上できたようなものです。以前「白鳥さんはお花のことばかり考えているんですね」と言われたので「はいそうです!」とお答えしました。

「竹」と「桜」の使い方を書いてほしいという依頼なので書かせてもらいます。竹を使った立て方ですが、今年の正月も竹と松を主にして立てました。竹は水揚げが独特で、それさえ分かっていれば難しいことはありませんし、かなり長持ちします。竹は切ってきたものをそのまま水につけておいても水揚げしません。すぐに葉が丸まってしまいます。ではどうするかというと、竹の節の中に水を入れてやります。竹の幹の裏側に穴をあけ節ごとに水を入れてやれば水揚げします。

穴のあけ方は、ドリルでも良いし、そうでなければ鋸で穴をあけたい場所に横に2本の短い切り込みを入れ、その間を金槌で強くたたくときれいに穴があきます。

もう一つのポイントは、竹の枝についてです。本堂に竹を使う場合かなり太いもの(直径8~10㎝くらい)を使います。そうすると何も手入れしていない竹ですと、そこから出ている枝は相当長く、その上懐に枝が無いために使えません。

それではどうするか。私が試行錯誤の上考え出したやり方は、添竹式です。

先ず真っすぐな太いきれいな青竹を中心に立てます。これには枝は要りません。(したがって水揚げも要りません)幹を見せるだけです。そしてその後ろに竹の先端に近い部分(幹は細いが枝が混んでいる)を添わせます。そうすると後ろの細い竹の幹は前の太い竹に隠れて見えませんし、前から見ると細い竹の枝があたかも太い竹の幹から出ているように見えます。もちろん後ろの細い竹には先程の水揚げ法を施します。添え竹は枝の出方によっては二本添わせることもあります。以上で竹の真が立て終わりです。枝の剪定は長い枝を切ったり、混んだところをすかす程度です。あとはそこに松や南天、葉牡丹、猫柳など正月らしい材料を添えれば完成です。それらの材料は正月近くなると花屋さんに売っています。以外に簡単です。写真を参考にしてください。

次に桜についてですが、自坊では春彼岸に使っています。普通の桜は春彼岸にはまだまだ蕾が硬いです。そこでまだ蕾の桜の枝を切ってきて、バケツの水につけたまま暖房のきいた部屋に入れておきます。そうすると1週間ほどで開いてきます。自坊の桜はいつも門徒さんのお宅からいただいてきます。この桜は染井吉野より少し早咲きで色もずっと濃いものです。ただ日光の当たらない部屋の中で咲かせると色が薄くなり丁度良い色になります。以前、染井吉野を加温して咲かせたことがありますが、色が薄くなりすぎて真っ白になってしまい見栄えがしませんでした。やはり失敗も勉強です。

春先になると花屋さんでは桜が出回っていますので買ってくるのも良いですが、かなりの量を使いますので花材代は覚悟してください。私は門徒さんからもらってくるのでただです。やはり使える花材がどこにあるか常に足で探しておくのが大切かと思います。

材料さえ手に入れば桜で立てるのはそれほど難しいものではありません。直真にしろ軒真にしろ途中に受筒を取り付けてそこに桜を挿します。受筒は竹でも良いのですが私はペットボトルを使うことが多いです。手に入りやすく、竹と違い肉が薄いので受筒を隠しやすいからです。受筒を取り付ける場所は直真ならば直径2~3センチくらいの心棒を立て、その途中に取りつけます。お花全体の高さの半分くらいの位置かと思いますが材料の長さによって多少変わってきます。その受筒に桜をたくさん挿して後で受筒をヒバかハランで隠します。あとは普通の仏花と同じように手に入る材料を役枝として入れれば完成です。

軒真の場合、受筒はボクの裏側に隠れるように取り付けます。取付位置や角度は桜を入れた時のことをイメージしながら決めます。数は真ならば2~3カ所取り付けます。ボクに添わせて取り付けますし、桜の枝がボクから自然に出ているように見せるため受筒も斜めに取り付けることが多いです。軒真の方が少し難しいかもしれません、直真の方が簡単で桜も量が少なくて済みます。とにかく一回やってみる事です。春彼岸頃はまだ寒いので桜の花もかなり長持ちします。ただ桜はかなり水を吸うので水ぎれにはご注意ください。

私は桜を使うときは松を一緒に使うことが多いです。桜と松は全く対照的な花材ですが、桜は松を添えることにより華やかさを増し、松は桜によって力強さが強調されます。全く違う性質の花材が一緒になることによりさらに美しさを増すように感じます。

以上ざっと書いてみましたが文章ではわかりにくいと思いますので写真を参考にしてください。

仏花が完成し本堂に荘厳したときは、自分が立てたものでありながら思わず手を合わせたくなります。そして今回の法要も頑張ろうという力が湧いてきます。この気持ちは仏花をやる人ならば必ず分かるはずです。「法要は荘厳で決まり、荘厳は仏花で決まる。」これが私の持論です。とにかく始めれば楽しいものです。一緒にやりませんか?

○次回の「三条別院に想う」は、

加藤 功 氏(三条スパイス研究所)

よりご執筆いただきます

▲次号は3月の春彼岸会でオリジナル精進カレー「釈迦礼弁当」をお願いしている三条スパイス研究所の調理人の加藤さんより執筆いただきます。精進カレーならではの工夫を含めて、三条別院への想いを記していただきます。

2023年2月1日

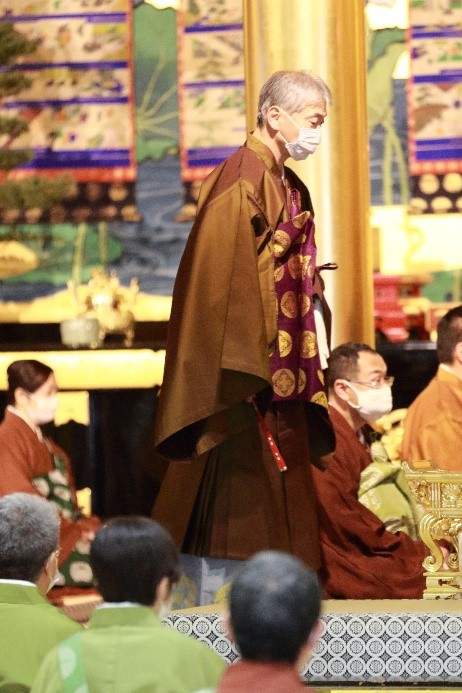

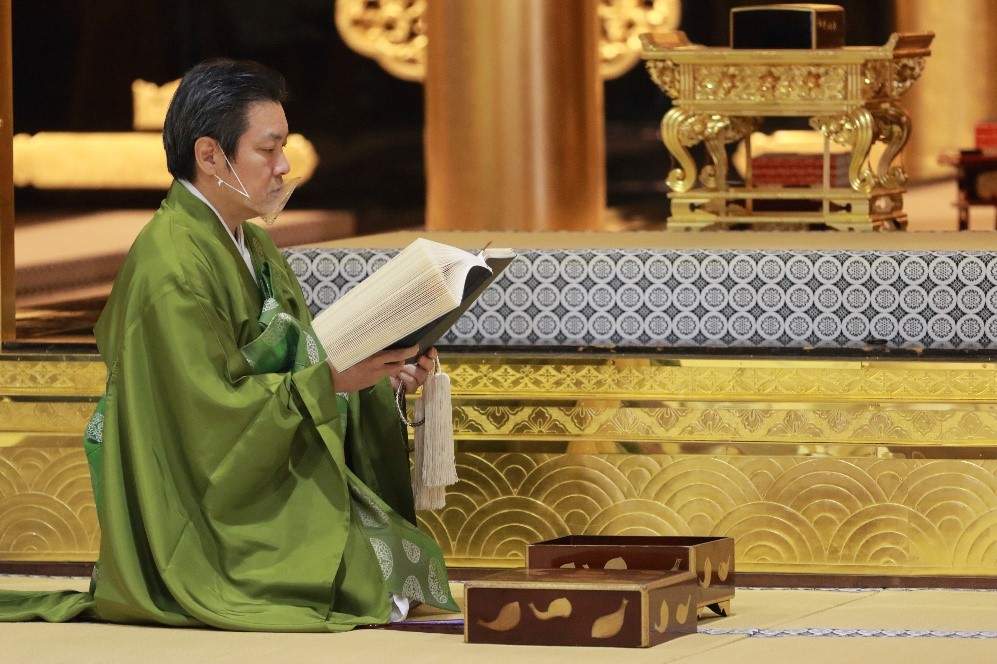

声明と別院とのであい

中冨 正純 氏(第23組福照寺住職)

▲今回は、三条声明会としてお取り越し報恩講をはじめ三条別院の法要・儀式に長く携わり、また23組の新組長に就任された中冨氏に、執筆をお願いしました。

多くのお寺の子供さんがそうだと思いますが、得度考査で初めて別院を訪れることが多いと思います。

私も中学生の時に弟と2人、親に連れられて別院を訪れました。その時の事はほとんど覚えていませんが、9年前と6年前に自分の子供と得度考査を受けに子供と訪れた事を感慨深く感じました。

私は、20年位前に別院で声明を教えているという事を知り参加しました。現在も実施している声明教室です。そこで当時の列座さんに本山で声明講習をやっている事を聞き、是非参加したい旨を伝えました。現在もそうですが人気の講習故に2年待たなければならないという事でした。別院では、その間お取り越し報恩講での掛役をやらせて頂き、儀式、作法を教えて頂きました。本山での講習は本科3年別科2年の課程で声明の研鑽をします。そこでは普段の自坊での法務のお勤めはもちろん、本山、別院での報恩講に出仕する為の声明を学びます。声明に興味を持ったきっかけは、遡る事25年前に、京都大谷専修学院に在籍時に体験した坂東曲との出逢いです。見たことも聞いた事もないインパクトの大きいお勤めでした。単純に自分もこれをやってみたいと思ったのです。その事を目標に講習を終えて、本山の報恩講に出仕して坂東曲を勤める夢が叶ったのです。実際お勤めしてみると、何とも言えない感動がありました。声をふり絞って念仏を唱えていると、今まで歩んできた人生の喜び苦しみ悲しみが呼び起こされるような感覚は、今も私の勇気になっている様な気がします。

教区では准堂衆として声明会に属しており、基本声明講習での、得度を受ける方や葬儀式のお勤めの指導をしています。その他、寺院の落慶法要等への出仕や法要の式事をしたりします。

私はこの度、組長の役を仰せつかりました。今年度は教区改編、慶讃法要があります。任期の3年間、組での行事の運営等をしっかりしていきたいと思います。

中冨 正純 氏(第23組福照寺住職)

○次回の「三条別院に想う」は、

白鳥 賢 氏(第15組本龍寺)

よりご執筆いただきます

▲次号は三条別院の立花講習会の担当をされている白鳥氏から執筆いただきます。正月から春彼岸の立花について、花材や立て方など、皆さん様々な工夫をされていると思いますが、立て方のコツ等について記していただきます。

2023年2月1日

別院書道教室に入会して

天兒 匡 氏(第20組誓林寺住職)

▲今回は、別院書道教室に、新潟市から毎月、通っていただいている、20組前副組長の天児氏より執筆いただきました。

三条別院書道教室東友会に入会して3年が経ちました。還暦を迎え定年退職を契機に苦手ではあっても住職として避けることのできない毛筆を基礎から習いたいと思っていたところ、たまたま大学時代の寮の先輩にお会いする機会があり、この書道教室を紹介していただきました。教室の会場が三条別院であったこともこの書道教室に入会した大きな理由です。「真宗宗歌」ではじまり、「恩徳讃」で終わる教室に書道ができる有難さを感じることができました。別院の報恩講の案内板書きのお手伝いも別院での教室ならではのこととうれしく思えます。

教室は月2回、18時30分から20時までの一時間半です。集中して取り組むこの時間はあっという間に過ぎてしまいます。最初に『永』という漢字を半紙いっぱいに書くところからはじまりました。横線は三十度に筆を入れる、縦線は四十五度、止め、はね、右払い、左払いなど書道の基本が『永』という一文字にすべて含まれているということを講師の木原光威先生から優しくわかりやすく丁寧に教えていただきました。現在は毎月出される課題に取り組んでいます。基本の楷書だけでなく行書、草書の3種類の書体を提出します。半紙に漢字5文字をバランスよく書くことが難しく、よく先生から朱墨で直していただきます。最初に教えていただいた基本は常に意識しているつもりですがそれをつい怠ったり、雑になってしまうところも丁寧に指摘していただけます。そして何より沢山褒めていただく先生のおかげで私のやる気も倍増です。新潟市内に帰る車での50分は毎回充実感でいっぱいになります。先生から朱墨で直していただいた書は私の財産になっています。

まだまだ未熟な私ですが条幅に力強く堂々とした作品が書けるようになることを目標にこれからも書道教室に通い続けたいと思います。皆様も三条別院書道教室東友会に入会してみてはいかがでしょうか。

天児 匡 氏(第20組誓林寺住職)

○次回の「三条別院に想う」は、

中冨 正純 氏(第23組福照寺)

よりご執筆いただきます

▲次号は三条声明会としてお取り越し報恩講をはじめ三条別院の法要・儀式に長く携わり、また23組の新組長に就任された中富氏に、執筆をお願いしました。

2023年2月1日

三条教区女性研修会との出会い

古俣 福子 氏(第17組妙音寺門徒)

▲今回は新しく別院教化審議会委員に就任していただいた古俣福子氏に執筆していただきました。

初めて三条別院を訪れたのは、2020年10月の長岡地区女性研修会でした。とても大きくて 荘厳な佇まいに圧倒されました。座談会も初めてで、何を話すか分からない私にスタッフの方がいろいろ聞いてくれて、話しが出やすいようにしてくれたのを覚えています。

私が女性研修会のスタッフになるきっかけとなったのは、こんなエピソードからです。所属寺の妙音寺の坊守さんから、「一緒に京都へ行きましょう」と素敵な笑顔でお誘いいただき、それが推進員になる研修で京都は行くけれど観光は無いと後で知りがっかりしました。でも真宗の教えを学んでいくうちに、自分が数十年お寺で皆んなと唱えていた正信偈が、親鸞聖人がお作りになった偈だった事を知り、とても驚いたと同時に、もっと知りたいと思うようになりました。そこへ絶妙なタイミングで、同じ組の光照寺の坊守さんから「女性研修会っていうのがあって、そこで学習会をしているから、スタッフになればもっと学べるよ!」とお誘いくださいました。

こうして私は女性研修会のスタッフとなったのです。初めてづくしの学びの場は、とても楽しく、会の雰囲気も良く、和気あいあいとしながらも皆さんの志の高さを知り、何気ない生活の中でも教えを感じ取っている姿に衝撃を受け、私自身もその様になりたいと思いました。

あの時うちの坊守さんがお声を掛けてくれなかったら、光照寺の坊守さんが誘ってくれなかったら、女性研修会のスタッフと出会えてなかったら、ただただ生活に追われ、自分を見つめ直すこともなく生きていたと思います。

この不思議なご縁の中心に別院さんがあったのだと思います。女性研修会のスタッフとして活動していくうちに、多くのお寺の坊守さん達と出会えました。そして多くの学びに導いてもらいました。本当にありがたい事だと思います。集う場がないと何も始まらないのだと思います。

今後も別院さんに通わせていただき、良き人となれる様に、繋いでいただいたご縁を大切にしていきたいと思います。

古俣 福子氏

(第17組妙音寺門徒)

○次回の「三条別院に想う」は、

天児 匡 氏(第20組誓林寺)より

ご執筆いただきます。

次回は別院書道教室に通っていただいている天児氏より執筆いただきます。