三条別院に想う

MEMORIES OF THE BETSUIN

2024年1月27日

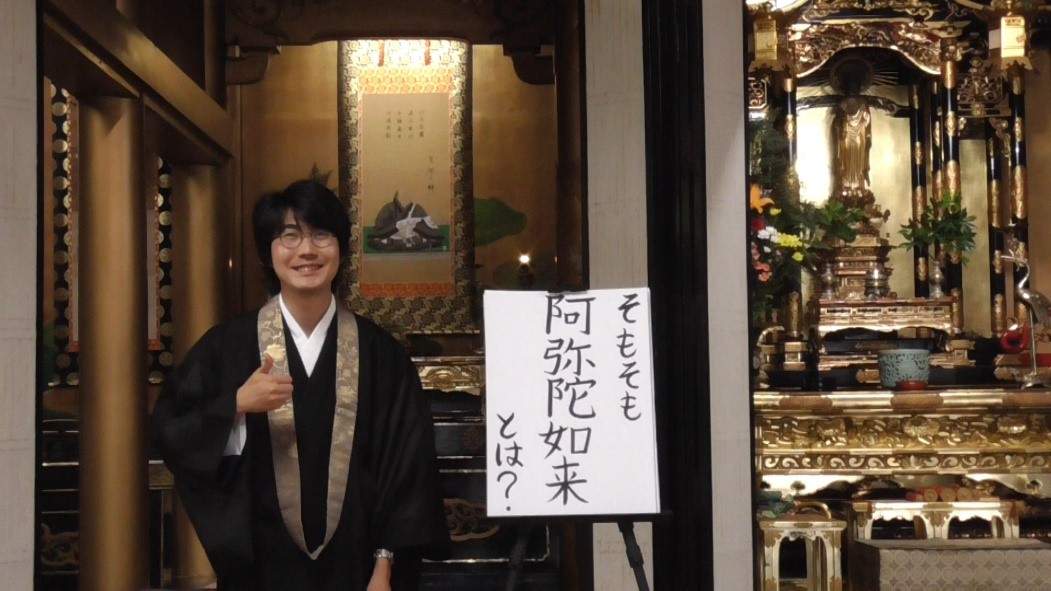

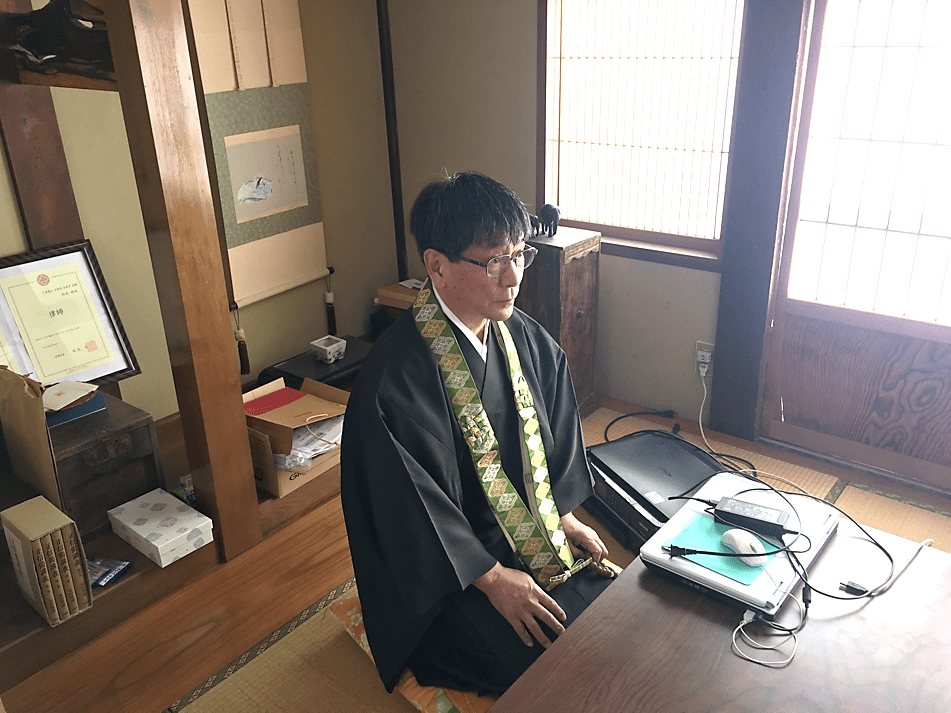

仏教の世界と一般社会との懸け橋 堀川 龍志 氏(第16組淨專寺)

▲今回は、お寺の仕事をしながら芸人「堀川ランプ」としても活躍している堀川龍志氏に執筆していただきました。

私は僧侶として新潟教区にある自坊の仕事をするかたわら、お笑い芸人としても活動している。ここ二年ほどは、だいたい二週間おきに新潟と東京を行き来しながら、僧侶と芸人二足の草鞋を履いて生活している。

真宗の寺の長男として生まれた私だが、もともとお笑いが好きで、大学進学を機に上京し、2017年から「堀川ランプ」という名前で活動し始めた。そして2022年、自坊の仕事を手伝うために新潟に戻って来て今に至る。

自坊に戻る前は一人で紙芝居形式のネタ(※お笑いの用語で「フリップ芸」という)をメインでやっており、一人芸の日本一を決めるR-1グランプリ2021では準々決勝にも進出したことがある。この経験を生かして、門徒さんの前で法話する時などは、キーワードとなる言葉や伝えたい文言を画用紙に書いておいて、それをめくりながら話を進めるという、フリップ芸ならぬ「フリップ法話」というものを考えて披露している。この形式は、門徒さん達から見やすくてわかりやすいと評判がいい上、画用紙に書いて順序を決めていく段階で自分の中の仏教思想も整理されて自身の学びにもつながっていると感じている。

伝わりやすさばかりを追求していては本当の意味での真宗のお教えを理解するのに繋がらないのではというご指摘もあるかもしれないが、若い世代で寺や仏教への関心が薄まっているとささやかれている現代において「真宗の超初級入門書」のような立ち位置で今後やっていきつつ、自己の学びも深めていければと思っている。このフリップ法話を通じて、一人でも多くの人が仏道の入り口に立つきっかけが作れれば、私は嬉しいと思う。

最近、私のように僧侶をやりながら芸人をしているという人は少なくないということを知り、宗派関係なく同じくらいの世代で僧侶をやりながら芸人活動をやっている方々を集めてトークライブを行ったりした。宗派ごとの考え方や作法の差異をお互いに学び合えたというのは勿論のこと若い世代から発信していけることも沢山あるはずだからそういう事を沢山やっていきたいという話でイベントが締めくくられた。

三条別院では講演会に始まり最近では演劇まで幅広い催しを開催しており、その延長として、いつの日か芸人兼僧侶の自分だからこそできる「仏教の世界と一般社会との懸け橋」となるようなイベントを試行錯誤しながらやってみたいと思っている。

堀川 龍志 氏(第16組淨專寺)

○次回の「三条別院に想う」は、

西山 郷光 氏(能登教区西勝寺)

よりご執筆いただきます

▲1月1日に発生した能登半島地震により被災された方々に衷心よりお見舞い申し上げます。元駐在の西山氏が住職を勤める西勝寺(石川県珠洲市)の本堂が倒壊して煙を巻き上げる様子はテレビで何度も放送され、事務所に来られた方で西山さんの安否を心配する声も多くありました。西山さんとご家族は無事に非難されているということで、次回は現状を執筆していただけることになりました。

2024年1月27日

別院へのご縁、心の距離 安原彰子 氏(中越12組安淨寺坊守、新潟教区坊守会長)

▲例年お取り越し報恩講では坊守会役員の皆さまにも加勢をお願いしております。無事に円成を迎え、新潟教区坊守会長の安原彰子氏に執筆いただきました。

今までの私にとって三条別院は、年に一回報恩講に組の団体参拝で訪れる所でした。かつては今のようにバスが境内に入れず、ちょっと離れた所から歩くのですが、だいたいお天気が荒れるんで す。傘もさせない程の雨風の日が多く、よく支度していかないと大変な目に合う日でした。本堂内も本当に寒くて、一応若かった私は遠慮してストーブの近くには座らず、とにかく着込んでお参りしたものでした。

それが地球温暖化の影響か、今年は戸を開け放していても大丈夫なくらいでしたね。半袖の子もいました。当時からすれば考えられません。誰かが戸を開けたものならすーっと外の冷たい風が入ってきて一斉に皆がそちらを睨んだものでした。

そんな係わりしかなかった私ですが縁あって、今年度より教区の坊守会長を務めさせていただくこととなり、今までより三条別院が近い存在へと変わってきました。正直、物理的な距離もあって三条別院までの道のりを面倒に感じていましたが、会議に総会、研修会、報恩講のお手伝いと通うウチに不思議と距離も縮まったような気がしています。私の場合、子どもたちも巣立ち、まだそれほど歳も取っていない今だから通えるというのもあると思います。が、通い慣れればどなたもそんなものなんじゃないかと思います。遠いと感じておられる皆さんも、どうかご縁のある時、足を運んでみてください。心の距離が縮まると近く感じてくるものです。

高齢化の波とコロナ後で、なんとなくお参りが少なくなってしまった今、まず寺族の私たちが三条別院に集いお参りしましょう。人が集まるところに、人が集まってくるものです。これはまぁ、私が心配することではないので、まず私がお参りいたします。南無阿弥陀。

合掌

安原彰子 氏

(中越12組安淨寺坊守、新潟教区坊守会長)

○次回の「三条別院に想う」は、

堀川 龍志 氏(第16組淨專寺)

よりご執筆いただきます

▲2023年11月のお取り越し報恩講より掛役習礼に参加してくれた堀川さんが、実は芸人「堀川ランプ」としても活躍しているということで、次回は今の心情を執筆して頂く事になりました。

2024年1月27日

縁に催されて 小嶋 勇司 氏(第10組光圓寺門徒、新潟教区推進員連絡協議会会長)

▲今回は新潟教区推進員連絡協議会会長の小嶋氏に執筆していただきました。

2013年7月、義姉から、「父が推進員養成講座で二泊三日の研修を受けに京都に行く、坊守さんから腰が45度程に曲がり、歩行も覚束ない父を心配し、貴女が付き添いでいけないなら、私が行くしかない」と言われ自分も仕事があるし、何とかならないかと相談されました。

当時義父は87歳今でいう後期高齢者米寿を迎えるお年寄り、何故その年で研修を受け京都まで行くのか、その訳を知りたくて自分が付き添っていくことにしました。

義父が時折話す第二次世界大戦と死生観、語る仏教に違和感を抱いていました。

60歳定年で退職するまで消防署に勤務、非日常現場での作業に従事し、人の生死に関わって来ましたので、仏教とは何ぞや、仏教で人が救えるのか、そんな思いで、聴講生として義父と本山で机を並べ学びました。

2015年手次寺の住職から、真宗講座の受講を薦められ先回聴講生として受講したものが消化不良であるため受講しました。その後真宗講座のスタッフとして加わるようになり、三条別院を訪れる機会も多くなりました。

春秋の奉仕研修等、そこで各組の皆様から多くのことを学んだと思います。「人は煩悩の塊何処まで行っても凡夫、分かったようでもわかっていない、仏法は毛穴からでも入ると言われているから別院で行事があるときは、積極的に参加するように」と諭されました。

2023年三条別院お取り越し報恩講では、諸殿拝観の説明役を強いられ、浅学菲才の身を思い知らされました。本山の明治における再建については時折お話を伺うことがあるのですが、明治41年に再建された三条別院再建について今後お聞きする機会を得たいと思うところであります。

三条別院でのおみがき奉仕団として初めて参加した際の、苦くも懐かしい思い出があります。先輩諸氏に負けまいと、中途半端なお磨きで洗い場に仏具を持参したところ、「磨きが足りないやり直し」その後懇切丁寧に指導していただいた、米山裕子様が10月末浄土に還られました。

お世話になりました、心から哀悼の意を表します。

合 掌

小嶋 勇司 氏

(第10組光圓寺門徒、新潟教区推進員連絡協議会会長)

○次回の「三条別院に想う」は、

安 原 彰 子 氏

(中越12組安淨寺、新潟教区坊守会長)

よりご執筆いただきます。

2023年10月24日

毎年不闕

松本 昭則 氏(佐渡組本龍寺住職)

▲10月には4年ぶりに佐渡組へ報恩講職員巡回に伺ったということもあり、院議会議員の松本昭則氏に執筆していただきました。

三条別院には20年程、お世話になっております。三条真宗学院入学からのご縁です。3年間、100回位、1年は東京から、後2年は佐渡から通い、毎回同朋会館に泊まり、おあさじお参りさせて頂きました。100回泊って、100回飲んで。中越地震の時、開いている飲み屋を求め、余震でガタガタする中、痛飲しており、被災された皆様には大変申し訳なく思います。新幹線不通で帰京不可、でもなんとか帰島はできました。同朋会館第一会議室には地震の際、揺れによってこぼれた輪灯の油の痕が、今も床の絨毯に残っています。

当時、本寺小路でよく通ったバーのマスターと、朝の6時半まで飲み、7時のおあさじに一緒にお参りした時のこと。別院の職員さんに、酒臭いといわれまして、申し訳なかったです。

そのマスターとはその後、何度も別院でお会いする機会があり、又、店に顔を出して! はい 必ず。 それが最後でした。急に亡くなられ、もうお会いできません。

今も別院にお参りすると、マスターの姿を探してしまう、私がおります。南無阿弥陀佛 南無阿弥陀佛 南無阿弥陀佛

出来るだけ、飲まないでお参りしましょう。

さて、11月5日から8日まで三条別院において、お取り越し報恩講が勤まります。最初で最後と思い、お参り・出仕しませんか? 互いに声を掛け合って 親鸞聖人にお遇いしましょう。

また、11月21日から11月28日、本山で御正忌報恩講が勤まります。お参り・出仕しましょう

どちらも、満堂で勤まりますように その中のひとりはあなたであり、私です。 彌陀の仰せ 私の名前を称えなさい はいッ南無阿弥陀佛 南無阿弥陀佛 南無阿弥陀佛……無了 しまいなし

松本 昭則 氏(佐渡組本龍寺住職)

○次回の「三条別院に想う」は、

小嶋 勇司 氏(第10組光圓寺)

よりご執筆いただきます。

▲次回は推進員会長としておみがき奉仕団からお取り越し報恩講の加勢まで、お手伝いいただいている小嶋氏より、執筆していただきます。

2023年10月24日

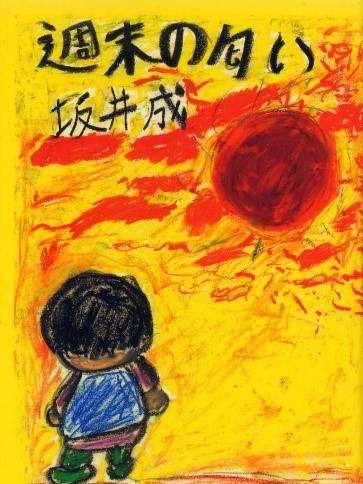

そうであってほしいと思う自分の姿を問う

坂井 成 氏

▲今回は、三条別院のおあさじや行事にたびたびお参りにきていただいている坂井さんより執筆していただきました。

僕が初めて三条別院に行ったのは、令和元年の6月です。僕は、趣味でバンド活動や詩・俳句を書いています。文学や宗教に興味があり、三条別院のホームページに高校時代の後輩が、職員として紹介されていた事が、行き始めたきっかけです。いざ友人とお参りに行ってみると、少し前にその後輩は退職しており、会うことは出来ませんでしたが、その際、僧侶の方が、親切にお寺の中を案内して下さり、事務所で勤行本を購入することが出来て嬉しかったのを覚えています。

それから、時々、晨朝や定例法話・声明教室に参加するようになりました。祖母や母・バンドメンバーと一緒に法話に参加したり、僧侶の方やご門徒さんとも知り合いになることが出来ました。家族や友人と法話の内容を共有したり、わからない事を自分なりに調べたり、考えるようになりました。三条別院は、僧侶の方や参拝者の方と一緒に地域の方々が作ったお料理を食べる事が出来たり、難しいイメージの仏教を気がるに質問できて、居心地がよく安心できます。緊張感もあり、僕にとって大切な場所です。だからまた、三条別院に行こうと思うんだと思います。三条別院に行くと、僧侶の方の言葉を生で直接聞くことが出来ます。同じ言葉でも、本や動画で聞くより、直接、僧侶の方を目の前にして聞くとでは、言葉の重みが、全然、、違います。もっと聞法したいと言う思いが出てきます。

法話を聞く中で、印象に残っているのは、「仏教は願いを叶えたり、死んだら良い所へ行くものではない、そうであって欲しいと思う自分の姿を問うものだ」と言う言葉です。僕はいつも、こうでないといけないと、色々な事を決めつけて、思い通りにならないと、すぐ、淋しくなってしまいます。そう言う自分を知らされていくと、思い通りになる事だけが、良いことなのか、本当に、そうじゃないと、いけないのか、正しさってなんなんだ、答えは、一つじゃないんじゃないか、と、考えるようになりました。僕は学生の時、色々な音楽に出会って音楽の形は一つじゃないんだと、思ったことからバンドを始めました。色んな形がある、真実は一つじゃない、そう言う所で、仏教は、音楽と凄く通じるものが、あるんじゃないかと思います。

これからも、三条別院で、法話を聞いたり、色々な行事に参加したいと思います。それでも自分の事として仏教を聞いていくのは難しいかも知れません。でも、だからこそ、聞法を続けて行きたいと思います。 僕は、三条別院と出遇えて本当に良かったです。

坂井 成 氏

新潟市在住。バンドSuper Pork Frankで活動中。好きな熟語は「絆創膏・仏蘭西」。

○次回の「三条別院に想う」は、

松本 昭則 氏(佐渡組本龍寺)

よりご執筆いただきます。