最新情報

NEWS

2023年10月24日

歴史ある本寺小路

石川 早苗 氏(有限会社ピュアシャイニング代表取締役)

▲三条別院の参道「本寺小路」は、新潟県内有数の飲食店街として、三条別院とともに栄えてきました。新型ウイルス感染症流行下では、紙上でたびたび「本寺小路は今」というテーマで現状を報告いただいてきましたが、本年5月に五類感染症に移行したことに伴い、だんだん活気も戻ってきたように感じます。本寺小路でクラブパープルを経営し、本寺小路元気プロジェクトの役員等で積極的に街の活性化に取り組んでいる石山氏に、現状をお聞きしてみました。

「歴史ある本寺小路」

コロナも落ち着き本寺小路にも少しずつ賑わいが出てきているようです。コロナ前から年々人通りが減ってきていた中でのコロナでしたので、今が輪をかけて少し賑やかに感じられるところもあるのかもしれませんね。

そして本寺小路と言えば「大人の場所、年齢層が高め」のイメージだったようですが、そんなこともなく20代~40代の層の方が多く見受けられます。

どちらかと言えば年齢関係なく働き盛りと言われる方々ですね!

少しずつ集まりが増えてきて、今まで出ない癖がついてしまっていた方も動き出すようにはなってきたと思います。

コロナ前と今ではお店の件数も肌感としてあまり変わっていないような気もします。

閉店したお店もあるけれど、その分新しいお店が開店しています。今は年齢関係なく手軽にオープンすることができるようになっているので、そういった面ではお店も増えています。

お客様の足が戻りつつある最近でちょっと気になったのは、飲み方を知らない方、そして教えない方が多いな~~と感じます。その辺は昔も今も変わらないのでしょうが、時代の流れに伴ってやはりタイプが変わってきているようです。自己解決で終わらせる、周りに助けを頼まない、周りも気に掛けることもない、などといった様子をよく見かけることが多くなりました。お手本になる方と飲む機会もなければ作らないのも要因の一つでしょうか。

でももう一つ素敵な傾向だと気になっていることもあって、なんといっても女性の方々が増えた!って感じます。もっともっと気軽に女性が立ち寄れるお店が増えるといいですね!

話しは変わりますが、昔からの本寺小路のあらましを聞くと、切っても切れないのが東別院さんですよね。

東別院さんがあることでこの通称真ん中が栄えたわけですから、本寺小路と東別院の繋がりは深いものと思います。

そういったことを踏まえ東別院さんはとても協力的で、街とのタイアップを色々な形で実行されてきていますよね。三条商工会議所企画での「東別院のライトアップ」「あかり物語」「本堂にてオペラコンサート」「お坊さん酒場」などでは本当にお世話になりました。

また、街の活性の為に独自での企画を常に頑張っている姿などをお見受けして本当に感激しております。ありがとうございます。

私達本寺小路で営業している店舗として、この歴史ある街を次世代に繋げていく事は大切な役目を担っていると感じる今日この頃です。時代とともに変化しながらも老若男女が集まる「真ん中」をもっと沢山の方々に愛していただけるように精進致したいと思います。

石山 早苗 氏

(有限会社ピュアシャイニング代表取締役)

○次回の「三条別院に想う」は、

坂 井 成 氏

よりご執筆いただきます。

▲次回は三条別院の諸行事にたびたびお参りにきていただいている坂井さんより、執筆していただきます。

2023年10月16日

願いの歴史

本間正紹氏(第23組善照寺)

▲教区改編に伴う教化体制の変更により、従来の青少年二部門は教区の教化体制より独立し、外郭団体として活動する事がきまりました。今回は新潟教区若者仏教会の会長に就任された本間氏より執筆していただきました。

10年ほど前、私は宗務役員として勤め始めまして、初の赴任地は熊本教務所でありました。

現在は九州教区として稼働しておりますこの地域には、大分の四日市別院、長崎の佐世保別院、鹿児島の鹿児島別院、沖縄の東本願寺沖縄別院と4つの別院があり、どれもそれぞれの地域の方々の教化の中心として様々な法要、行事が盛んに行われていたように記憶しております。

私が赴任しました熊本教区には別院が無く、東本願寺派熊本会館という名称で本堂と、そこに繋がる教務所事務棟がある施設でした。この本堂は別院ではありませんでしたので輪番や列座はおらず、日々のお給仕は私共宗務役員が行っておりました。

とはいえ、教区報恩講などの法要や行事の折には教区の声明に携わる方々を中心に熱心に準備や荘厳が行われ、恭しく法要が勤まり、教区における1つの中心の地であったことには変わらなかったと思います。

実はこの熊本会館の本堂は、時期こそ失念いたしましたが(記憶では大正から昭和初期にかけての頃かと…)、「いつか別院の無い熊本に別院を」との熊本の先達方の思いから、資材を集め、建設の助力をし、先達方がご自身達のお力で建立された本堂でした。

建立当時、本山のある京都へ気軽に向かうことはできず、それでもなお真宗の教えをこの「別院」という仏法領に願われた先達方の願いが、私が赴任した当時まで伝わり続けていた、そんな施設であったことを覚えております。

ただ、この熊本会館本堂は、2016年4月に発生しました熊本地震により被災し、倒壊の恐れ有りという診断を受け、現在では完全に取り壊されました。「いつか別院に…」というその願いは、致し方ないながらも途絶える事となってしまいました。

新潟には三条、高田、新井の3つの別院があります。ようやく流行り病も落ち着き、別院へ伺う機会の増えた私は、その意味の大きさをようやく感じてきている最中であります。

別院がそこにある、というのは実は当たり前の事ではなく、その土地土地で真宗の興隆を願われた方々が紡いできたその歴史が、ここに今まさに別院として残っている、という事ではないかと思います。

ここ2年程で、報恩講や御坊市、別院こども奉仕団等々、いくつかの行事に関わらせていただいておりましたが、今後もこの別院やそこに残るご先達方のお心に思いを馳せながら、引き続き様々な形で関わらせていただければと思っております。

本間 正紹 氏(第23組善照寺)

○次回の「三条別院に想う」は、

石山 早苗 氏

(クラブ・パープル代表、本寺小路元気プロジェクト)

よりご執筆いただきます。

▲次回は参道「本寺小路は今」をテーマに執筆いただきます。

2023年9月1日

2023三条別院秋彼岸会のご案内

9月24日から26日まで、三条別院秋彼岸会・朝の人生講座を勤修いたします。

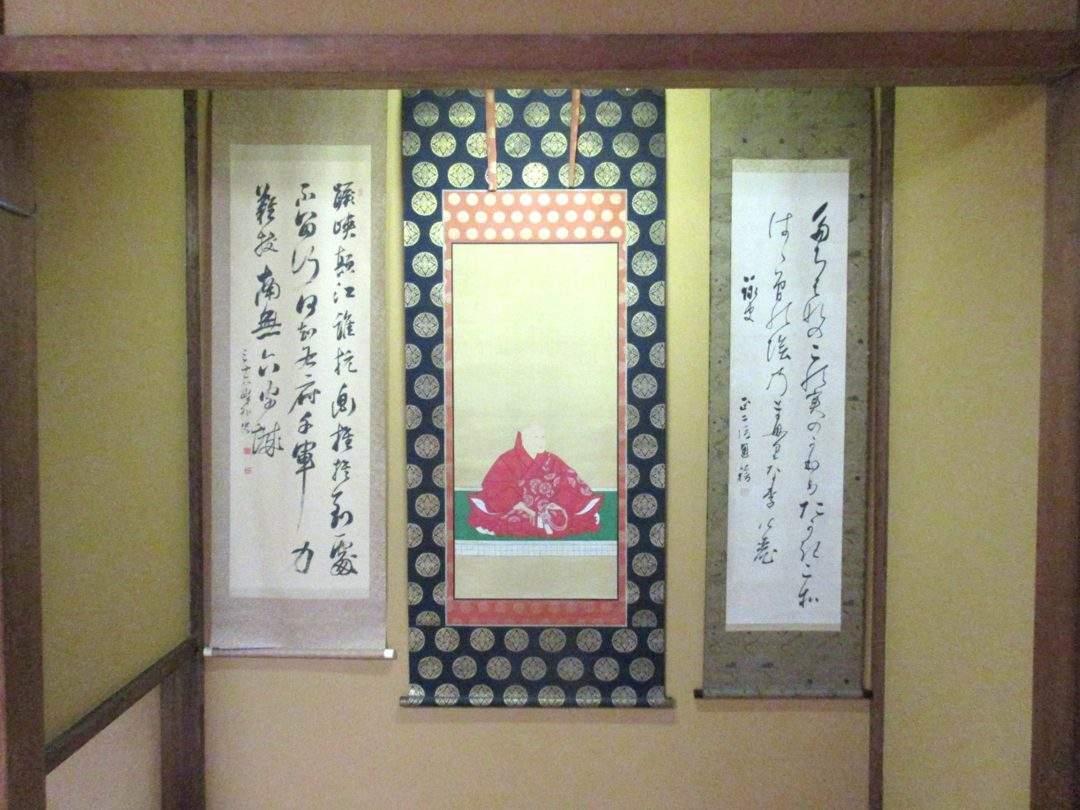

9月の朝の人生講座のテーマは「荘厳(しょうごん)」。今回も三条中央商店街のcoronet(コロネット)のパンを朝食として配布します(三条市が推奨する共食も行います)。また、期間中、別院所蔵の掛け軸を中心とした「御虫干し展(おむしぼしてん)」も行います。3日間を通じて、太田浩史氏(富山県大福寺住職)より、三条別院の創立のきっかけとなった越後安心事件を中心にお話しいただきます。

◆日 時 9月24日(日)~26日(火)

午前6時 晨朝 人生講座

午前10時より 日中法要(25日永代経総経)

午後1時30分より 逮夜法要

◆場 所 三条別院本堂

◆講 師

24日

人生講座 推耳 妙子 氏 (長岡市 廣永寺)

逮夜法要 太田 浩史 氏(富山県 大福寺)

25日

人生講座 藤吉 禅 氏 (長岡市 廣深寺)

日中法要(永代経総経)・逮夜法要

ひきつづき 太田 浩史 氏

正午よりお斎あり(精進カレー※)

26日

人生講座 井上 正 氏(柏崎市 受德寺)

日中法要 ひきつづき 太田 浩史 氏

◆朝の人生講座 期間中毎朝6時から開催。勤行の後、県内の真宗大谷派僧侶による法話、朝食として中央商店街のcoronet(コロネット)のパンを配布します。希望者は旧御堂で共食(きょうしょく)を行います。

◆御虫干し展 書院にて 期間中毎日9時から16時まで開催。

◆お斎(精進カレー)申込期間:

9月1日(金)~9月20日(水)

新(あらた)食品(カンテツグループ)による特製精進カレーがなんとおかわり自由!三条別院まで、電話・メールでお申し込みください。

2023年8月18日

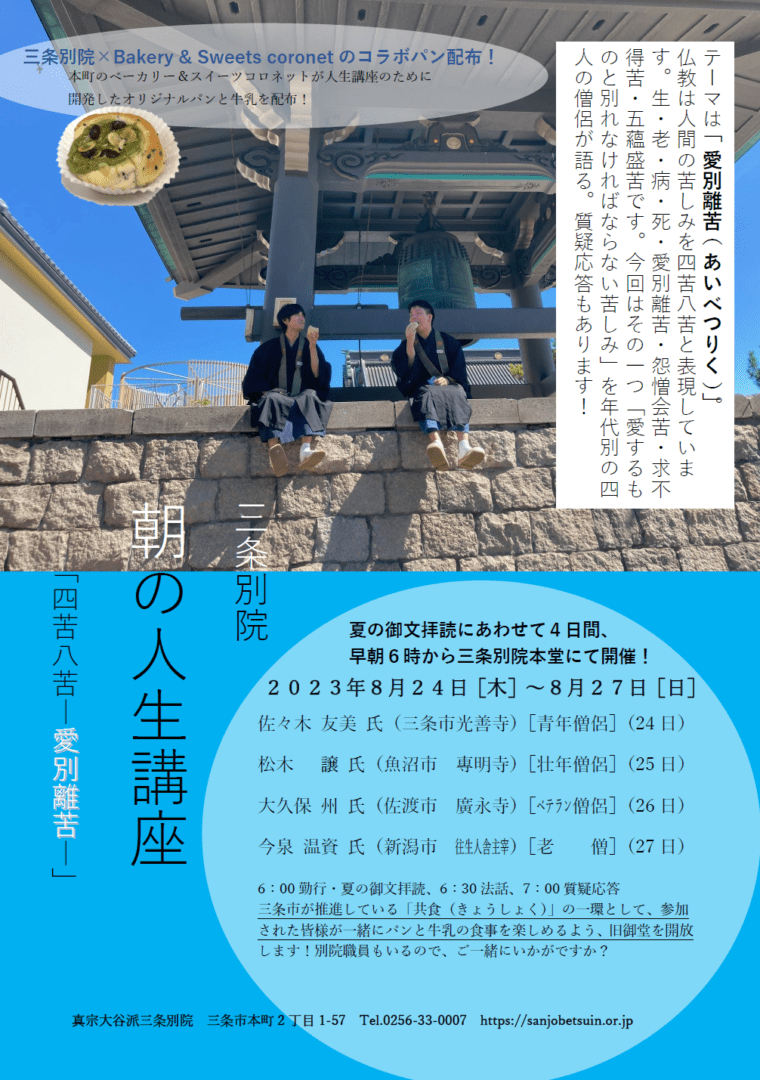

朝の人生講座2023四苦八苦—愛別離苦—

毎年恒例の早朝の行事「朝の人生講座」。テーマは「愛別離苦」。

仏教は人間の苦しみを四苦八苦と表現しています。すなわち、生・老・病・死・愛別離苦・怨憎会苦・求不得苦です。今回はその1つ「愛するも

のと別れなければならない苦しみを年代別の4人の僧侶が語ります。質疑応答もあります!

◇日時 8月24日(木)~27日(日)

午前6時 晨朝 夏の御文拝読

午前6時30分 人生講座

引き続き 質疑応答

◇会場 三条別院本堂

◇講師

8月24日(木)

佐々木 友美 氏(第十五組 光善寺)(青年僧侶)

8月25日(金)

松木 譲 氏(第二十四組 專明寺)(壮年僧侶)

8月26日(土)

大久保 州 氏(佐渡組 廣永寺)(ベテラン僧侶)

8月27日(日)

今泉 温資 氏(往生人舎主宰)(老僧)

▲今年も中央商店街のコロネットとコラボしたオリジナルパンと牛乳を配布し、三条市の「共食」事業に協力して旧御堂を食事場所として開放します。

2023年7月5日

地域に開かれた別院

草間朋哉氏(中越12組村松勝覺寺住職)

▲本山の慶讃事業の五つの重点教化施策の一つに「青少幼年教化—ひとりと出会う—」が定められていますが、今回は、5月に三条別院で行われたTERAJAMの事務局の草間氏に執筆していただきました。

5月21日、三条別院にてお寺を会場にしたフェス型ライブイベント『TERAJAM2023』(テラジャム2023)を開催致しました。ご来場いただいた皆様、またご支援、ご協力いただいた皆様、誠にありがとうございました。

当日は天候にも恵まれ、本堂では三条教区有志による勤行、直江弘憲氏(第18組長願寺住職)による法話、SLUGGER MACHINE(横浜)、CALMGALE(富山)、Gi₋STA(新潟)の三組によるライブステージ、雑貨店の販売、境内ではキッチンカーの出店やストリートサッカー体験コーナーを行いました。

この『TERAJAM2023』というイベントは「お寺で若者との出あいの場をつくる」を理念に、特に「出あい」ということに重点を置き企画されたものであり、その点においては一定の成果を上げることが出来たのではないかと思っております。

まずは「人と人との出あい」です。このイベントを主催した私たち「オテラノプロジェクト」(代表:第13組願性寺 井上知法)は、寺族だけではなく、寺族以外の友人たちにもプロジェクトのメンバーとして参加を呼びかけ、準備から当日の運営まで関わってもらっています。これまで私自身、寺族で企画し運営する事業には多く関わらせていただいてきましたが、今回は様々な人にも関わってもらったことによって新たな気づきも多く、刺激を受けることが出来ました。(友人たちも「楽しかった」と言ってくれており、ホッとしています)

二点目は「教えとの出あい」です。SNS等で「勤行が良かった」「法話が良かった」と沢山の声を頂戴しております。正直、私自身イベントを開催するまでは「若い人はお参りしてくれるだろうか」「法話を聞いてくれるだろうか」という若者と共に聞法することへの不安や躊躇の気持ちをどこか抱えていました。しかし、熱心にお参りをし、聴聞する若い人の姿を見、その気持ちが単なる「思い込み」に過ぎなかったと反省するばかりです。お寺をお預かりしている身として、共に聞法していく姿勢は大切にしていきたいと改めて感じました。

ただ、イベントしての課題も見えてきた部分もあり、その反省を次に繋げるべく、今後も「オテラノプロジェクト」として様々な企画を通して若者と共にお寺の可能性というものを模索し続けていきたい所存です。

以上「TERAJAM2023」の振り返りを私自身の視点で書かせていただきましたが、そもそもこのようなイベントを開催するに至った要因として、やはり三条別院の存在というものが大きかったのは言うまでもありません。「敷居の低さ」と言うと少し語弊があるかもしれませんが、三条別院が「地域に開かれた親しみやすい別院である」ということは、教区や私たちにとってひとつのアドバンテージなのではないかと思っています。その親しみやすさは、これまでの教区の様々な教化事業や地域のイベント等、多くの人が関わりを持ち、積み上げてきたもの、また人々に「ごぼさま」として愛されてきた三条別院の歴史そのものなのでしょう。三条別院に想うこと、これからも若い人とも共に聞法していくための場として開かれた別院であってほしいと願っています。

草間 朋哉 氏(中越十二組 村松勝覺寺住職)

○次回の「三条別院に想う」は、

本間 正紹 氏(第23組善照寺)

よりご執筆いただきます。