三条別院に想う

MEMORIES OF THE BETSUIN

2022年4月6日

感染症流行下での2年目のお取り越し(糀屋団四郎)

【特別編⑳感染症流行下での2年目のお取り越し】

▲お斎の席にて、参詣の皆さまに長く愛されてきた隠れた名品、辛味噌。沢山の要望にお応えして、おみやげ限定販売をしております。お斎で提供されるものは、別院の御勝手衆に代々伝わるものですが、販売用のものは、新飯田の糀屋団四郎さんにお願いしています(https://www.dansirou.com/)。今年はなんと計768個売れたということです。今回は辛みそ販売についてお聞きしました。

三条別院の報恩講の御斎は、辛みそが評判だった。私たち味噌屋がその辛みその製造を依頼されたのは5年ほど前だったと思う。評判の辛みそをお土産にしたいとのことだった。近くに住んでいながら、報恩講の存在を知らず、その辛みそを食べたことはなかった。まずは作り方を教わりにSさんを訪ねた。初めて食べる辛みそは、確かに美味しくて評判になるのも頷けた。とても辛いが甘みがあって、ご飯にのせても、鍋にいれても美味しくなりそうだ。その作り方は鍋に油をひいて唐辛子を炒め、味噌と……おっと、レシピや作り方についてはここまでしか書けない。なぜならこっそり教えてもらった秘伝だからだ。

1年目は、とりあえず200個と依頼をうけた。だが4日間ある報恩講なのに、初日に完売してしまった。慌てて蔵に帰って、追加の辛みそを作る。その繰り返しだった。2年目、3年目も初日は多めに作っても、飛ぶように売れてしまい、やはり慌てて追加の辛みそを作っていた。4年目の去年は、コロナで土産物販売がなかった。「あの辛みそを売ってくれませんか」と何度か味噌蔵にも電話がかかってきた。しかし、なんといっても報恩講でしか手に入れることはできない特別な辛みそだ。無念に思いながらお断りの言葉を述べるしかなかった。

私たち団四郎味噌は三条別院の御坊市をはじめ、自社の商品をもってイベント出店することがたまにある。イベントにもよるが、ファンもついていて手前味噌ながらよく売れる。だが、この報恩講の辛みそは特別だった。こんなに短期間で飛ぶように売れたことは今までに経験がなかった。一重に親鸞聖人への敬虔な気持ちから、報恩講にむかう檀家さまのおかげである。また報恩講を無事に執り行おうと務める、お寺様とスタッフさんのおかげなのである。持ち帰った辛みそを食すとき、この報恩講で過ごした時間を思い出すこともあるだろう。また、報恩講に来られなかった方へのお土産にした時、報恩講への想いも一緒に渡すのかもしれない。

報恩講でしか味わえない特別な辛みそだけれど、もしも、もう少し気軽に手に入れることができるようになったら、辛みそにのせて、報恩講の想いが広がり、ごぼうさまのお心に触れる人が増えるのかもしれない。辛みそがそんなツールになったら、これほど嬉しいことはないと、味噌屋は思うのである。

藤井 康代 氏(糀屋団四郎四代目店主)

○次回の「三条別院に想う」は、

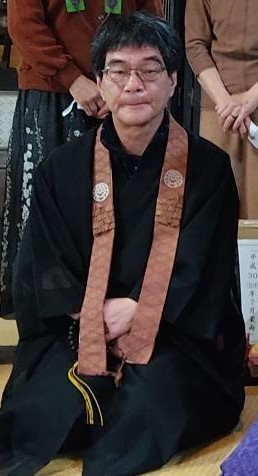

小林光紀 氏(第12組浄照寺前住職)より

ご執筆いただきます。

三条別院の責任役員を2010年より勤められた小林光紀氏が所属寺の住職を交代され、それに伴い別院責任役員を退任されました。次回は小林氏に、現在にいたるまでの思い出などを語っていただきます。

2022年4月6日

感染症流行下での街づくりについて(SANJO PUBLISHING)

【特別編⑲感染症流行下での街づくりについて】

▲2021年2月、感染症流行の真っ最中に、三条市本町の中央商店街に本屋SANJO PUBLISHING(サンジョウパブリッシング)ができました。むさしや菓子店の牧野さんに誘われ、一体どんなところなのか訪ねてきました!

▲事前に調べたところによると「まちを編集する本屋さん」をモットーに、「本屋さん、喫茶・軽食、編集・制作の三つの事業を育てていき、またものづくりをしたくなる環境をつくることを目的としている」ということです。空き店舗をリノベーションした三階建ての建物でした。現在は感染症流行下ですが、今年四月には公立四年制大学である三条市立大学も創設され、若者も増え、人の流れもかわりつつあるようです。とかく暗い話題に終始しがちな昨今ですが、積極的に「まちを編集する」ということの意味についてお聞きしてみました。

私は、三条市の中央商店街で本屋SANJO PUBLISHINGで働く町田と申します。三条別院の齋木さんより寄稿させていただく機会を繋いでいただき、ありがとうございます。

私たちSANJO PUBLISHINGは、地域おこし協力隊として中央商店街を中心としたまちなかのにぎわいと新たな主体の発掘、まちなかで活動するプレイヤーの起業支援を行うべく、本屋・喫茶店・編集と制作の3つの部門でそれぞれ活動しながら営業しています。

そして活動のテーマとして「まちを編集する本屋」というものを私たちは掲げています。

「まちを編集する」とは一体…? もしかしたら上からものを言うように聞こえるかもしれませんがそうではありません。

ものづくりの盛んな燕三条地域は、たくさんの作り手や企業、地域を担う人たちがいます。それぞれの分野で輝く方たちのことを私たちはどれだけ知っているのでしょうか。私自身もまだすべてをきちんと知っているわけではないというのが本当のところです。ただ知っていく過程で、その間に立って人と人、人と会社、人と地域/産業を繋ぎ、そこで新たな価値を生み出すこと、それが私たちの行いたいことです。

実際にどのように行うのか、各部門の活動の紹介とともに少し説明させていただきますね。

本屋部門では、一階部分で古本や新刊、また小冊子であるZINEなどの販売を行っています。また、月に1・2回の頻度でテーマを設け、そのテーマに合った本を持ち寄って話す読書会「好きな本を話そう」といったイベントを行い、新たな本や人・考え方との出会いや本を通じたつながりをつくろうと活動しています。

喫茶部門は、2階部分を使ったコーヒーやナポリタンなどを提供する喫茶店の営業を行っています。平日の夜には「夜ご飯」営業を行っていたり、月に1度ほどお酒を提供する「夜喫茶」の営業を行ったりしています。ゆったりと本を読みながら食事してもらい、ふとした会話から小さな交流やコミュニティができる場を目指しています。

編集と制作部門は、会社案内からフライヤーのデザインなど地域に関わる制作に携わっています。実際に地元の企業に取材に伺い、記事を書き、発信することで燕三条のことをもっと知ってもらうこと。そして付随して地域の繋がりを生み、アクションを起こせるような仕掛けや企画を行なっています。

上記のような各部門の活動を踏まえ、ものづくりを始めとしたいろいろな分野の本を届けることや人や企業の方からおすすめの本を伺って実際に店頭に置くこと 、食を通じた学びの場になること、実際の制作を通じた繋がりの創出やそこからアクションを引き起こしていくこと。

それらが「まちを編集する」ということにつながると思っています。

▲同行したむさしやの牧野さんも、さっそくコラボしたお菓子を開発!三条別院も何か一緒にしたいですね。

https://note.com/ncl_sanjo/n/n51f05aced1d2

最後に、三条別院さんにこのような機会を頂き感謝しております。

今後も三条エール飯を通じたイベントなどを一緒にさせていただければと思っております。また、本という深く沈むように考える媒体はお寺という場との相性も良いものだと感じているので、読書会や著者イベント等の会場などで使わせていただけたらなど考えております。

町田 憲治 氏

(SANJO PUBLISHING本屋部門)

○次回の「三条別院に想う」は、

糀屋団四郎

よりご執筆いただきます

【次回は特別編⑳感染症流行下で2年目のお取り越し】

▲お斎の席にて、参詣の皆さまに長く愛されてきた隠れた名品、辛味噌。沢山の要望にお応えして、2018年のお取り越し報恩講から、おみやげ限定販売をしております。お斎で提供されるものは、別院の御勝手衆に代々伝わるものですが、販売用のものは、新飯田の糀屋団四郎さんにお願いしています。今年の売れ行きはどうだったのか?お聞きしてみます。

2021年10月10日

新型ウイルスと薬について(第23組慶誓寺 泉 美樹子 氏)

▲新型ウイルス感染症のワクチン接種がはじまり、また治療薬の研究もすすめられていて、薬学についての関心も高まっています。今回は現役の薬剤師で慶誓寺坊守の泉 美樹子 氏に、新型ウイルス感染症流行下で考えられていることを執筆していただきます。

私は現役の薬剤師といっても…現在は薬局からSOSが入った時に出勤する位です。

その他に新潟県薬剤師会が県民に対して開催している「薬のセミナー」の担当として各地の会場にお話にいく仕事を20年ほどしています。お寺の坊守だという縁で自坊や他のお寺でもお話の機会を頂いています。

最近、会場での質問はコロナウィルスやワクチンのことがとても多くなりました

得体のしれないわからないもの…には人は恐怖を感じます

SNSでの誤情報の拡散があったりテレビ報道も恐怖をあおるニュースに視聴率が集まります。

そのような中、大切なのは正しい知識を得ることです。

従来のワクチンのように、そのもの自体を薄めて作成しているのではなくワクチンの設計図だけを体に記憶させているのだということ、12歳以上のワクチン接種についてはデータの蓄積がしっかりある上での国の方針であること、変異株においては感染した若者が重症化することも多く、ワクチンで自分と周りの人を守ってほしいことなど。

ワクチンの集団接種会場のお手伝いに行ったときのことです。

予診票確認の担当でした。自分の病気と飲んでいる薬を記入する欄がありますが、お薬手帳を出して、こんな狭い欄に全部書けないから大事なのだけあんた書いてくれ…という方や、自分が何の病気でこの薬を飲んでるのか?を把握していない方が多いことに驚きました。毎日自分の体に入っているものなのに…

法話を聴聞しているとよく「自己を知る」という言葉に出遭いますが身体に関してもしっかりと自分に起こっていることを引き受け正しい知識の中、いろんな判断・選択をしていきたいですね。

また薬局にはコロナ感染者だった方や、濃厚接触者としてある時期を過ごした方も見えますが皆さんが共通しておっしゃるのは「実はコロナより世間が怖かった」という言葉です。

治療薬も開発が進んでいます。他の感染症のようにもしコロナにかかっても適切な治療を安心して受けられる日が近いことを願います。(資料 厚生労働省HP・こびナビHP)

泉 美樹子氏(第23組慶誓寺)

○次回の「三条別院に想う」は、

SANJO PUBLISHING

よりご執筆いただきます

【次回は特別編⑲感染症流行下での街づくりについて】

▲2021年の2月に三条市の中央商店街に本屋SANJO PUBLISHINGができました。「まちを編集する本屋さん」をモットーに、本屋さん、喫茶・軽食、編集・制作の三つの事業を育てていき、またものづくりをしたくなる環境をつくることを目的としているということです。感染症流行下ですが、本年には公立4年制大学である三条市立大学も創設され、若者も増え、人の流れもかわりつつあるようです。とかく暗い話題に終始しがちな昨今ですが、積極的に「まちを編集する」ということの意味についてお聞きします。

2021年10月10日

オリンピックに想う(第10組 超願寺 戸次 輝 氏)

▲2021年7月23日、一年間延期されていた東京オリンピックが、感染症の流行がやまない緊急事態宣言下の東京で「無観客開催」となりました。8月8日までの日程で行われ、また、24日から9月5日までパラリンピックが実施されています。ハンドボール選手・コーチとして活躍された戸次輝氏(第10組超願寺)に、今回のオリンピックをどのように考えているか、執筆いただきました。

一年“も”の延期を余儀なくされたオリンピック。多くのオリンピアンたちにとって、この一年はとてつもなく長い期間だったに違いありません。この延期によって、競技生活を続けることが難しくなった者もいれば、反対に好機となって出場を掴んだ者もいます。新型コロナウィルス(以下、コロナ)禍中でのオリンピック開催から今想うことについて、拙稿したいと思います。

想えば、2020東京五輪はトラブル続きでした。五輪ロゴの盗作問題に始まり、新国立競技場建設費の莫大化、そして組織委員会長の交代。また、最後の最後までコロナ禍での開催への賛否でした。断固開催を掲げ、スポーツのチカラを信じて止まないオリンピック信者たちの言い分に多くの人が首を傾けたことでしょう。

スポーツには、スポーツの「さ・し・み」という三大基盤があります。それぞれの頭文字を取った言葉です。「さ」は支える。「し」は知る。「み」は観る。これらを基盤としてスポーツは成り立っているという考え方です。スポーツは決してプレーする人たちだけのものではありません。「選手ファースト」なる考え方もありますが、スポーツへの関わり方というものも多様化しています。特に、オリンピックはボランティアの方々の支えがなければ始まりません。また、オリンピックを機に、新しいスポーツを知る、興味を持つということがあるかもしれません。そして、スポーツをしない人であっても観るという楽しみを持つ者もいます。スポーツをしない人もできない人も何かしらで関わり合ってスポーツは成り立っているのです。

今回の2020(2021)東京五輪は連日のメダルラッシュでしたが、同時にコロナ感染者は今なお増え続けています。その中で、日本代表選手の多くが勝ち負けに関わらず、このコロナ禍で五輪開催できたことへの感謝を口にしていました。感謝と尊敬の念を持ってプレーすることがまさにスポーツマンシップであり、その姿に観る者は感動するとも言えます。五輪選手たちの感謝や嬉しさ、お礼の言葉は、決して一人で戦っているのではないことに気付いたからこそ発せられるものだと思います。多くの人々が不安の只中にあり、それでもこうして五輪開催できたことは、その多くの人々の支えによってであると、まさしくおかげさまの心の実感です。

一方、お寺でコロナによる仏事法事の減少や縮小が一層目立つようになりました。このような状況下だからこそ、仏事法事の意義を再確認しなければなりません。「疫癘の御文」には、南無阿弥陀仏と申すその心を「御ありがたさ」「御うれしさ」「御礼のこころ」と表現しています。阿弥陀様の光に照らされている、そのおかげさまで私たちがあるのだと、これまでの当たり前な日常を奪われつつある今だからこそ再確認できるのではないでしょうか。このコロナ禍に、私たちもおかげさまで今こうして生かされていることをあらためて実感しなければなりません。そのことに私たち僧侶は、仏事を機縁として御門徒様と共に気付き、歩んでいきたいと思います。

戸次 輝 氏(第10組超願寺)

○次回の「三条別院に想う」は、

泉 美樹子 氏(第23組慶誓寺)より

ご執筆いただきます

【次回は特別編⑱新型ウイルスと薬について】

▲新型ウイルス感染症のワクチン接種がはじまり、また治療薬の研究もすすめられているということで、薬学についての関心も高まっています。そんな中、ジェネリック医薬品の不祥事により、製薬会社からの通常の医療の薬の供給が滞る等、私たちの生活がいかに薬と密接な関係にあるか改めて考えさせられる昨今です。次回は現役の薬剤師で慶誓寺坊守の泉 美樹子 氏に、新型ウイルス感染症流行下で考えられていることを執筆していただきます。

2021年10月10日

佐渡は今(佐渡組 善宗寺 松本雅裕 氏)

人口5万人の佐渡はかつては銀山・金山で栄え、繁華街が点在していて、当然、新型ウイルスの影響を免れ得ません。今回は、佐渡組長の松本雅裕氏に、佐渡の現状についてお聞きします。

新型ウイルスによる外出自粛、三密をさけるなどの防止策が1年半となっています。しかし収束しているわけではなく、これからも継続していくのでしょう。昨年から別院の行事、教区の事業では一部中止決定ということになり、残念なことであります。

組においてはどうか、寺の行事の中止や人数制限など対応に苦慮しているところです。その中で、組の公開講座が6月27日に行われ、畳一枚につき一名とし、40名の参加とさせていただきました。中止・延期の多い中、小規模ながら開催できました。

また、通夜式、葬儀式においては、関東、関西方面の渡航自粛で親族が参列できないなどの影響があります。

また、通夜・葬儀を一日で終わらせるなど、これで人の死に向き合えているのか、親族の不参加の多い中で執行は、もう「ほとけ」ぬきの儀式で終わっているのではないかと実感しているところです。これからも新型ウイルスの影響は続くと思われますが、本来の儀式が執行できるように願うばかりであります。

ウイルスの反応においては、差別・偏見・憶測・いやがらせなどで、つらい思いをされている人たちもいるようです。益々本願念仏の教えを聞いていくことが問われているように思われます。

松本 雅裕 氏(佐渡組 善宗寺住職)

○次回の「三条別院に想う」は、

戸次 輝 氏より

ご執筆いただきます。

【次回は特別編⑰オリンピックは今】

▲2021年7月23日、一年間延期されていた東京オリンピックが感染症の流行がやまず緊急事態宣言下の東京で「無観客開催」となりました。8月8日までの日程で、また、24日から9月5日までパラリンピックが実施されます。ハンドボール選手・コーチとして活躍された戸次輝氏に、今回のオリンピックをどのように考えているか、執筆いただきます。