三条別院に想う

MEMORIES OF THE BETSUIN

2021年3月1日

大正時代と三条別院—米北教学会を中心に―(三条別院に想う)

【特別編⑪大正時代と三条別院】

はじめに・松葉幼稚園創立100周年と100年前の別院

▲新型コロナウイルス感染症が世界中に流行した2020年、今年に入ってもまだ収束の兆しをみせていません。ちょうど100年前、スペイン風邪が流行し、収束しつつあったのが1921(大正10)年であったといいます。そして本年2月7日で松葉幼稚園は創立100周年を迎えました。本来であれば記念式典が盛大に開かれる予定でしたが、新型ウイルス感染症のため、職員と園児のみで「祝う会」が粛々と行われました。幼稚園が設立される以前、そこには「米北教校」があり、1883(明治16)年に寺院子弟の教育機関として設置された後、国と教団の教育政策の変更によってめまぐるしく体制が変わり、1888(明治21)年に一般人の受入も行うようになり、1900(明治33)年に県立新潟中学三条分校(現在の三条高校)の設置が決まると同時に廃止になりました。実はその後、別院の境内地の教校跡地に「米北教学会」が置かれ、その建物内に幼稚園が設立されたことはあまり知られていません。今回は明治後期に米北教学会の幹事を務めていた土屋法潤氏に焦点をあて、第15組淨照寺前坊守土屋紀美子氏に、明治から大正にかけてのお話をうかがいました。

◎話し手 ▲聞き手・編集(斎木)

▲土屋法潤氏について教えてください。

◎先代住職(土屋守氏・故人)が私の配偶者で、その父親の18世の土屋秀謙から聞いたことになります。嫁に来た私に昔のことをいろいろと語ってくれました。

◎土屋法潤〔嘉永元(1848)年~昭和4(1929)年〕は真宗大谷派淨照寺第16世住職です。

◎三条市立月岡小学校の創始者であり、漢学の素養があり「月岡八景」等の漢詩が残されています。

◎米北教学会の幹事を勤めていて、1904(明治37)年の幹事退職記念の写真があります。

※この写真は土屋法潤氏のみの部分であるが、原本は集合写真で、教区内で当時活躍していた僧侶達の姿がみえる。

※この写真は土屋法潤氏のみの部分であるが、原本は集合写真で、教区内で当時活躍していた僧侶達の姿がみえる。

◎東本願寺第23代彰如上人(句仏上人)の時、本山の命で朝鮮景城別院に布教監督として勤務していたそうです。朝鮮布教の際には、陸軍第13師団で従軍布教使をしていた鈴木峰暎氏(第16組願念寺)を用心棒(笑)として連れて行ったそうです。鈴木氏は一寸のことでもよく議論する議論好きで(真宗問答といったそうです)議論に負けるとしばらく「風邪をひいた」といって寝込んだそうです。

▲当時の新聞等で調べるとおそらく1907(明治40)年から1908(明治41)年だと思われ、その際に真宗大谷派の現地責任者として朝鮮布教をしているという大変なことのようです。これは日露戦争後の日本の植民地政策の中で非常に不安定な時期で1905(明治38)年に韓国統監府(初代統監伊藤博文)が置かれ、1909(明治42)年には伊藤博文は暗殺され、それをきっかけに1910(明治43)年に朝鮮総督府が設置されています。

◎帰国後は本山勤務が長かったので、後堂の一部屋を与えられ「法潤の間」と言われて僧侶の出入りが多かったそうです。

◎真宗大谷派本山教学部長に任命され、奉職中、真宗大学から大谷大学に移行する時に尽力したそうです(『真宗大学廃滅の顛末』参照)。

▲宗報を見ると明治41年に教学部長に任命されているようです。土屋法潤が任期中にいったん収まりかけた問題も再燃し、明治44年に移転が決定してしまうようです。

◎ところで、明治44年の金子大榮から第17世住職土屋秀圓宛の手紙があります。真宗大学時代に非常に親しかったということです。曽我量深とも親交がありました。土屋秀圓は土屋法潤の娘婿で、笈ケ島の願念寺から来ました。朝鮮で鈴木峰暎氏と一緒だったため縁談があったと聞いています。善性寺の福田見昌氏の影響で、「専修念仏」を生涯実践していて、息子の秀謙も生涯念仏を称えた方でした。

▲東京巣鴨の真宗大学は1901(明治34)年に開校し初代学監は清沢満之。清沢満之亡き後は南条文雄が二代目学監となりました。1911(明治44)年、わずか10年で真宗大学と高倉大学寮を併合して真宗大谷大学と改称し、京都に置くことが決定しています。曽我量深等を含め当時の教授たちは必死で抵抗したようです。結果として改革運動は敗れていくわけですが、その問題の渦中で鎮静に当たったのが土屋法潤だということなのですね。その娘婿宛に、リアルタイムで金子大榮がその心境を手紙に記して送っているということで、貴重な資料であると思います。

◎若い頃、彰如(句仏)上人の随行で別院に来たそうで、後に上人が三条別院に立ち寄られた際に法潤に会いたいといわれたそうですが「老骨の姿はみせられない」と断ったそうです。

▲彰如(句仏)上人は本山の宗祖650回御遠忌法要の関連の行事や、あるいは三条別院蓮如上人400回忌兼厳如上人25回忌法要(大正8年)や聖徳太子の1300回忌法要(大正10年)等でたびたび三条別院に立ち寄られています。また彰如上人の借財とそれに伴う僧籍削除事件で連座した僧侶も多いようです。

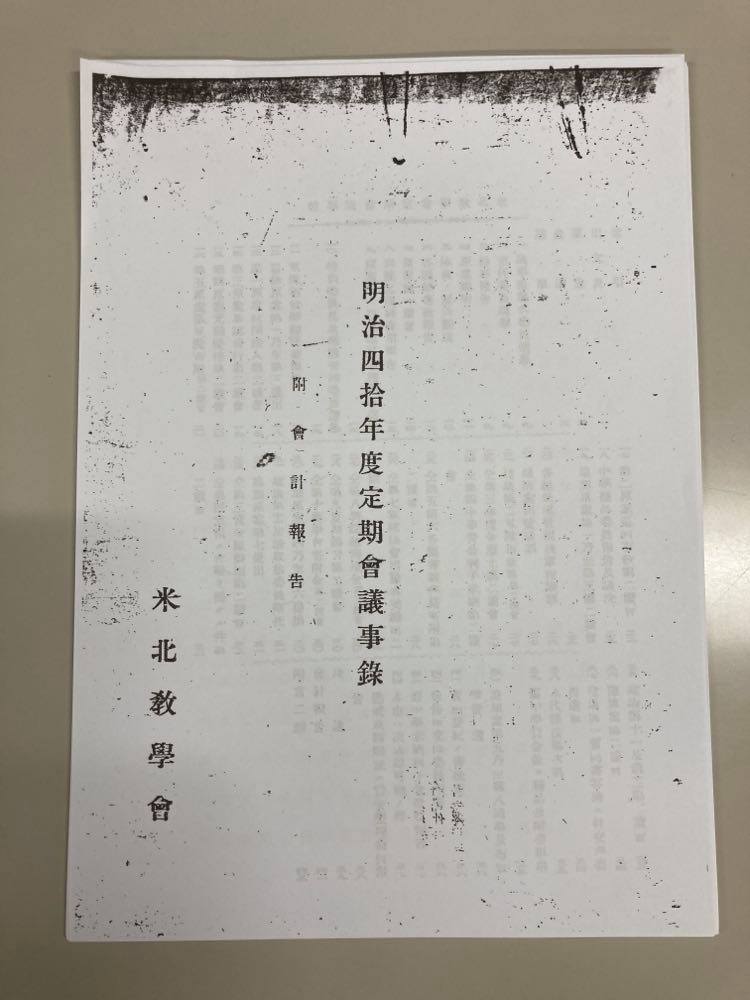

▲なお第16組願善寺の光井栄泉氏から当時の米北教学会の議事録の写しの一部を頂戴しました。今回の記事もこの資料を参考に補っています。

その他解説①曽我量深没後50年

本年は曽我量深〔1875(明治8)年~1971(昭和46)年〕の没後50年に当たる。ちなみに1921(大正10)年は曽我量深は46歳。三条別院でも50回忌にちなみ、新潟親鸞学会にご協力いただき、親鸞学会白根大会の翌日の、祥月命日である6月20日(日)に長谷正當先生(京都大学名誉教授)に引き続き別院にてお話しいただく計画をしている(詳細は次号)。1976年には金子大榮が還浄しているので5年後には金子大榮の50回忌も行われるであろう。インタビューの中には金子大榮の同級生で曽我量深とも親交の深かった土屋秀圓にも触れられている。ここで注意すべきは曽我量深・金子大榮と同時代の越後の念仏者が多数いたことである。そこで今回「米北教学会」に注目してみた。ちなみに曽我量深の義理の父である曽我慧南も所属していて土屋氏の退職記念の写真に姿がある。

②100年前の三条別院

本年2月22日は聖徳太子1400回忌にあたるが、大正10(1921)年6月には、彰如(句仏)上人御親修のもと別院にて1300回忌法要が盛大に厳修されている。

③戦争とスペイン風邪流行と日本の公衆衛生

明治末から大正時代にかけて、1904年(明治37)年から1905(明治38年)年にかけて日露戦争、韓国併合〔1910(明治43)年〕、1914(大正3)年から1918(大正7)年にかけて第一次世界大戦がおこっている。スペイン風邪は1918年から1921年にかけて世界的に流行した。この時代の東本願寺は中国・朝鮮各地に別院を設置して布教を行っていった(新野和暢『皇道仏教と大陸布教』に詳しい)。

日本の公衆衛生の基礎は、1871(明治4)年から1873(明治6)年までの欧米使節団での視察により作られたという。100年前のスペイン風邪の際はマスクと手洗いの徹底が奨励されたようである。100年経って何も進歩がないと言われるが、逆に100年前の医学的な知識がいかに優れていたかが知られる。魯迅は漢方医に絶望して日本に留学して医学を学んだ。アジアの国々はいち早く西洋列強の仲間入りをした日本に学ぶため、留学生を送っている。1904(明治37)年仙台医学専門学校の授業のスライドで、ロシアのスパイの中国人が見せしめに日本軍に首を切られ、その見物のために囲んでいる中国人の姿をみて、「あのことがあって以来、私は、医学などは肝要でない、と考えるようになった。愚弱な国民は、たとい体格がよく、どんなに頑強であっても、せいぜいくだらぬ見せしめの材料と、その見物人になるだけだ。病気したり死んだりする人間がたとい多かろうと、そんなことは不幸とまではいえぬのだ。むしろわれわれの最初に果たすべき任務は、かれらの精神を改造することだ」(『吶喊』)と文芸運動を志し、夏目漱石などに影響を受けていく。魯迅が「愚弱な国民」を象徴した主人公を描く『阿Q正伝』を記したのがちょうど1921(大正10)年なのである。ちなみに夏目漱石の門下生の松岡譲は第12組本覚寺の出身であったが、東本願寺への激しい批判を交えて還俗する私小説『法城を護る人々』を発表するのは1923(大正12)年から1926(大正15)年にかけてである。そこには小説という形ではあるが、当時の改革派と保守派が仏教の精神から外れたものではないかという、寺に生まれた当事者としての煩悶の中で、ともに辛辣に批判されている。遠いようでいて近い大正時代に思いを馳せると、この新型ウイルス危機に仏教が必要であるかが試されているようにも思える。

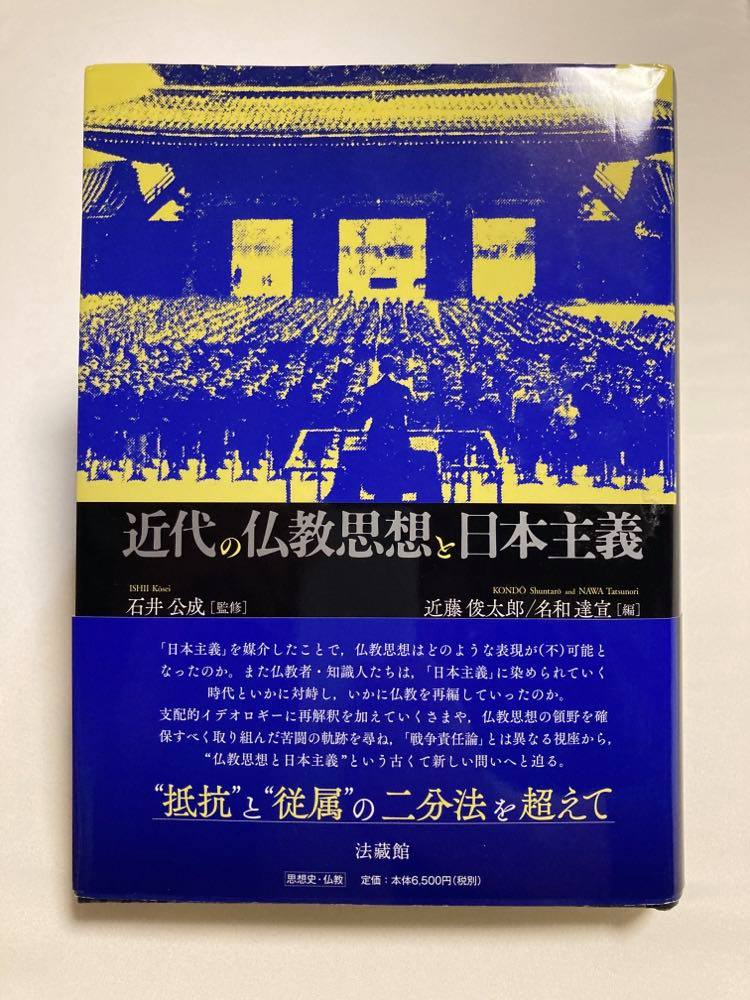

▲註 近代仏教と戦争をめぐる研究がすすんでいるが、最近の成果に近藤俊太郎/名和達宣編『近代の仏教思想と日本主義』(法蔵館)がある。同書所収論文の東真行「聖徳太子と日本主義―金子大榮を中心に―」を読むと100年前、聖徳太子が仏教と神道を結びつけるために盛んに研究されたこと、そして1300回忌法要がなぜ盛大に行われたか理解できる。曽我量深・金子大榮の50回忌を迎えるにあたり、その思想の「功罪」両面をあらためて知るために、このような研究群は必要に思われる。

○次回の「三条別院に想う」は、

佐々木恵一郎 氏(第10組行通寺)より

ご執筆いただきます

【次回は特別編⑫新型ウイルス流行下での教化について】

▲新型ウイルス感染症流行下で従来の教化事業が行えなくなっています。三条別院でも、「エール飯」、「フードバンク」、「DODALO(法語カード/座談カード)」、「Youtubeチャンネル」等を行ってきました。佐々木さんのお寺でも法話ライブ配信のサテライト会場になったり、少人数で別院報恩講に参拝していただいたり、別院の教化事業にもこまめに反応をいただいています。新型ウイルスの収束時期が読めない今後の仏教教化について、どのように考えているのかお聞きします。

2021年2月4日

コロナウイルスと帰敬式

(第16組 專養寺門徒、三条別院有志の会 高橋 隆 氏)

▲2019年12月に三条別院で推進員前期教習が開催されましたが、2020年2月末に予定されていた上山研修は中止、お取り越し報恩講の帰敬式も中止となる中、参加者の一人で、仕事が休みの日に別院のお朝事にお参りされている三条別院有志の会の高橋隆さんに現在の心境をお聞きしました。

別院職員さんより突然電話が有り「三条別院に想う」に執筆していただけませんかと依頼が有り書く事が無いとお断りしましたが、何でも良いという事で御受けいたしました。

私が別院に足を運ぶきっかけになったのは、父が亡くなり、寺とのお付き合いが出来て、手伝いをするようになってから、手次寺のご住職さんから「正信偈やお経の勉強会が有るので、時間が有ったら来てみませんか」と、声をかけていただいたのがきっかけです。時々出席させていただくようになりましたが、他の人達に付いていけなく住職に相談したら、別院で「声明教室」があると言う事を聞きました。それで三条別院に行き話を聞き、声明教室に通うようになったのが、三条別院とのお付き合いの始まりでした。

三条別院に通うようになり、別院の人達とも仲良くなり、色々教えて頂いた中にお朝事や、有志の会があるのを知り、出席させて頂く様になり、色々、勉強させて頂く機会が出来、その中で知人も出来嬉しく思っています。

有志の会で庭講などがあると聞き、時間が合う時に参加させて頂いています。聞法会なども時間が合うと出席させて頂いています。この頃はコロナウイルスの流行により、声明教室や聞法会も中止になり、寂しく思っています。

推進員教習についても深く考えがあっての受講ではなく、他の聞法会などと同じく、ただ研鑚を積む位の気持ちで教習に参加しました。今は住職に相談して法名を考えてもらっている所です。

私は夜に仏壇の前で正信偈を読むのが毎日の日課になっていますが、ひとりで読んでいると、自分の癖が出てしまいそうで、とても不安です。コロナウイルスは無くならないでしょうが、ワクチン等が出来て、また色々な人達と、声明教室や聴聞や庭講などの行事が出来るのを待っています。

皆さんとコロナウイルスにかからない、うつさないを心がけていきたいものです。

高橋 隆 氏(第16組 專養寺門徒、三条別院有志の会)

▲これまでの帰敬式実践運動は受式者数を増やそうという傾向が強いように思いますが、新型コロナウイルスの影響で、自らの意思で受式したい方が、希望通りに受式できないという新しい問題が生まれてきています。高橋さんにお聞きしました。

Q.新型ウイルスの影響で本山及び別院で帰敬式を受けることができませんでしたが、どこで受けたいか希望はありますか。

A.住職に法名を選定してもらい、できれば別院のお取り越し報恩講で受式したいです。

Q.現在はどんな心境ですか。

A.今までは「死んだときもらえればいい」と思っていたのですが、ここ数年は、「縁があれば」生きているうちにもらってもいいと考えるようになりました。

Q.どのような考えの変化があったのでしょう?

A.本文に書いたように、別院に通うようになり、ご縁でお朝事や有志の会にでたり庭講に参加してみたり、声明教室に参加してみたり、聞法会に参加したりしていますが、実は声明も庭講も聞法も自分はあまり区別していません。自分ができる時にできることを、「縁」だと思ってしています。特に2019年に推進員前期教習を受けて細川好圓先生の話を聞き、この12月に改めて教区推進員教習部門主催「後期教習に向けての『お元気ですか?』の集い」に参加して、だんだん法名について真剣に考えるようになってきています。

Q.その他、現在考えていることはありますか。

A.三条別院の声明教室の再開を望みます(註・2月から再開が決定しました)。声をだして正信偈をお勤めし、みんなであわせることがとても大切なことだと改めて思っています。

○次回の「三条別院に想う」は、

土屋紀美子氏(第15組淨照寺)

よりご執筆いただきます。

【次回は特別編⑪ 大正時代と三条別院】

100年前にスペイン風邪は1918(大正7)年から流行をはじめ1921(大正10)年には収束していきますが、その時代、三条別院では1921年に聖徳太子1300回忌法要を厳修しています(今年は1400回忌)。曽我量深・金子大榮に注目が集まりがちですが、その当時三条教区の教団の中心にいた土屋法潤氏についてお聞きします。

2021年1月15日

本寺小路は今(第15組善性寺 福田 学 氏)

▲新潟県では11月に2度目の発令をしていた新型コロナウイルス感染症の「注意報」を1段階引き上げ、12月17日に警報を出しました。県民へは①県外の感染拡大地域との不要不急の往来は控える、②遠方にいる親戚も含めて日ごろ会わない人との飲み会や食事会は控える、③忘年会や新年会、初詣の際の感染防止策の徹底――の3つを求められました。三条別院の参道である本寺小路は県内有数の飲食店街であり、本来であれば忘年会・新年会シーズンで活気づく時期ですが、ようやく人が戻り始めてきた矢先に、三条でも少しづつ感染者が増えてきていますので、突然キャンセルになるケースも多いそうです。今回は三条市東裏館善性寺住職の福田学氏に本寺小路の現在をお聞きしました。

「コロナ禍」の1年が過ぎようとしている。別院職員から「コロナ禍の本寺小路の現状」について書いてほしいと依頼された。なんで俺?と思ったが、やっぱり俺かと思い返した。それ程「本寺小路」に愛着がある。

振り返れば35年前、縁あって今の寺にいきなり住職として入寺した。三条のことなど全く分からず、教師資格は持っていたが教学・儀式作法も覚束ず、親しい友人・知人も居ない中で、幸いにも別院がすぐそばにあったことで学習する機会があり、学生時代の友人・先輩・後輩に再会し、仏青で新たな仲間に出遇い、学習会や会議が終われば自然と「本寺小路」に足が向くようになった。以来35年足繁く通っている。

「本寺小路」の歴史は三条別院が1690(元禄3)年に創立されて以来からの歴史で、持ちつ持たれつの関係で発展してきたのではないかと思う。1995年に発生した「阪神・淡路大震災」後の三条教区仏青の支援活動の一環で「田んぼアート」を企画した時に、一緒に汗を流して手伝ってくれたある店の女の子たちが居たことは、別院との繋がりが今でもあるということを物語っている。もっともそれだけの金を使ってのことだが。酒が入り、女の子が傍に居れば堅い話(仏法?)も柔らかくなり、本性も出てくる。そんな自分を見せてくれる大事な場所である。

「コロナ禍」以前から、「本寺小路」の人出は減少し、活気も無くなったように思う。「コロナ」がそれに拍車をかけて存続も危ういかもしれない。活気がないと言えば、別院はじめ各寺の「報恩講」も活気を失って危うい。自称「本寺小路活性化委員」としては、「本寺小路の灯を消すな!」の活力を「報恩講」再生の活力にもしたいものだと思ってる。こじつけ過ぎか?今日も「本寺小路」に行って考えてみよう!

福田 学 氏(第15組 善性寺)

2020年12月23日21時の本寺小路。ほとんどの店の看板に電気が灯る

○次回の「三条別院に想う」は、

高橋 隆 氏(第16組専養寺門徒 三条別院有志の会庭講)

よりご執筆いただきます。

【次回は特別編⑩コロナウイルスと帰敬式】

▲高橋さんは2020年に三条別院で推進員教習を受講しました。上山研修は中止、お取り越し報恩講の帰敬式は中止となる中、現在の心境等をお話しいただきます。

2020年12月3日

報恩講を支える裏方(第19組法嚴寺 光井 証吾 氏)

▲今回は法要前の火の管理や道具の準備や法要中の仏具をお運びする掛役(かかりやく)に焦点を当てました。

三条別院のみなさん、お取り越し報恩講お疲れ様でした。今年はコロナウイルスの影響で例年のお取り越しとは違い一般参拝や本山お鍵役の御参修が中止になり、毎年お手伝いさせていただいている掛役の仕事も例年より少なくなりました。しかしこんな状況のなかでも声をかけていただき、三条別院、掛役のみなさんと共にお取り越し報恩講のお手伝いをさせていただけたことはとてもありがたいと感じております。式中の仕事は少なかったのですが、新しく太鼓やがん木のやり方を教えていただきとても勉強になりました。

私が掛役をお手伝いさせてもらうようになったのは御遠忌法要の少し前くらいだったので7年ほど前になるかと思います。掛役をはじめた頃は本当に何もわからずにいましたので習礼の時は所作するたびに注意され、まったく前に進めませんでした。緊張して体が自分の思うように動かず仏具がとても重く感じていました。あの当時は私だけができない事が辛くて何度もやめたいと思っていました。それでも諦めずに毎年続けて参加していくうちにある年からなんとなくですが、体が覚えてきた様で、次にどう所作すればいいのか考えなくてもだんだんと動けるようになってきました。誰よりもできなかったので、その分自分が成長していくことを毎年感じられています。今では毎年のお取り越しの掛役の仕事が終わらないと年が越せないくらい、自分の中では大事な行事であり、大切な仕事であると感じられるようになりました。何もできなかった私を懲りずに毎年教えて下さった安藤さんをはじめ掛役の先輩方にはとても感謝しています。元気な限り、これからも掛役のお手伝いをさせていただきたいと思います。

今年は自粛で毎年行われていたお取り越し中の荘厳固め※もできなかった事が少し物足りなく残念に感じました。来年にはまた通常通りに戻って掛役のみなさんと一緒に三条別院お取り越し報恩講を勤められる事を願っています。

光井 証吾 氏(第19組法嚴寺)。法要の30分前を知らせる太鼓を鳴らしています。

※報恩講の初日に掛役が集まり、4日間の法要に臨む決意を確かめ合う懇親会を三条別院では「荘厳固め」と呼んでいます。

○次回の「三条別院に想う」は、

福田 学 氏(第15組善性寺)

よりご執筆いただきます。

【次回は特別編⑨ 本寺小路は今】

別院の参道、本寺小路には真宗門徒も多く、飲食店は新型ウイルスの影響を受けています。冬を迎えるにあたり、善性寺の福田住職に、御門徒の声を中心にお聞きします。

2020年11月12日

フードバンクの試み

(新潟県フードバンク連絡協議会事務局長 小林 淳 氏)

▲新型コロナウイルス感染症の影響で、経済的・社会的困窮により日常生活が失われたひとり親家庭に、6月から県内フードバンクが連携をして支援を始めました。三条別院でも7月・8月・9月と3ヵ月にわたり、教区内寺院の協力を得て物資を集めてまいり、来年3月まで期間を延長することも決定致しました。今回は、県フードバンク連絡協議会事務局長の小林 淳 氏に、長期化する新型コロナウイルス感染症の困窮家庭への影響の実際と、フードバンク事業の必要性等について執筆していただいています。

三条別院様におかれましては、日頃より当会の活動に多大なるご支援を賜り、この場をお借りし改めて厚く御礼申し上げます。

さて、今年3月以降の新型ウイルス感染症拡大下、失業や減収といった経済的な影響によって、元々相対的貧困率が高いひとり親家庭の多くが深刻な困窮状態に陥りました。また、感染防止対策の影響により、長期に渡る休校措置と自宅待機を余儀なくされ、親子ともに強いストレスを感じながら生活しなければならない状況が生まれました。

この様な中、日常生活が失われた頼り先の少ないひとり親家庭からフードバンクに対する援助要請が急増したことを受け、今年4月に県内10地域のフードバンク組織が連携し、子どもの貧困対策として『新型コロナ緊急対策 子どもの未来応援プロジェクト』を開始。現在、直接・間接的に県内約1,200世帯に無償で食糧品や衛生用品の緊急支援を実施しています。

今後の更なる感染症流行の可能性も指摘されており、こうした長期間に渡る精神的不安にさらされることで、虐待やDV等のリスクの高まり、不登校児の増加、自殺願望やうつ等の精神疾患を抱えるリスクが高まっています。厚生労働省によると、今年8月の自殺者数は1,854人と昨年同月に比べ251人増え、特に30代以下の女性の自殺者数は193人と昨年同月に比べ74%も増加し、10代では昨年の3.6倍にも上っています。また、産後うつの倍増、妊産婦死亡原因の3割が自殺といった母親の孤立化も深刻度を増しています。

当会では、こうした目に見えにくい社会課題に対し、物質的な支援とあわせて、特に、精神的不安を抱え込みやすい、経済的困窮、虐待や自殺等のリスク、不登校や発達障がいといった複合的な困難を抱える子どもやその家族への「心のケア」に焦点をあてた支援の拡充を図っています。

食を通して子どもの命や育ちを支えるとともに、頼り先が少ないひとり親の不安軽減を図る当活動に対し、今後とも特段のご高配を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

小林 淳

(新潟県フードバンク連絡協議会事務局長)

9月の受け渡しの様子。引き続きご協力をお願い申し上げます。

○次回の「三条別院に想う」は、

光井証吾 氏(第19組法嚴寺)

よりご執筆いただきます

【次回は特別編⑦報恩講を支える裏方】

▲新型コロナウイルス感染症の影響で、本年のお取り越し報恩講は、音楽法要・団体参拝・帰敬式・お斎・本山鍵役の御参修の中止が決定していますが、そんな中、毎年欠かさずお取り越しに加勢していただいている方々がいます。今回は、「掛役(かかりやく)」という、法要前の燈明・蝋燭・焼香・燃香等の火の管理や道具の準備や法要中の仏具をお運びする役に焦点を当ててみたいと思います。2015年の宗祖750回御遠忌法要に向けての掛役研修生として参加していただき、継続して加勢いただいている光井氏に、執筆していただきます。