2018年7月10日

廣河が「『歎異抄』に聞く」を聞く。 -第九章-

先月から連載がスタートした「廣河が「『歎異抄』に聞く」を聞く」。今回も聞かせて頂きました。拙筆で消え入る思いですが、まとめさせて頂きます。

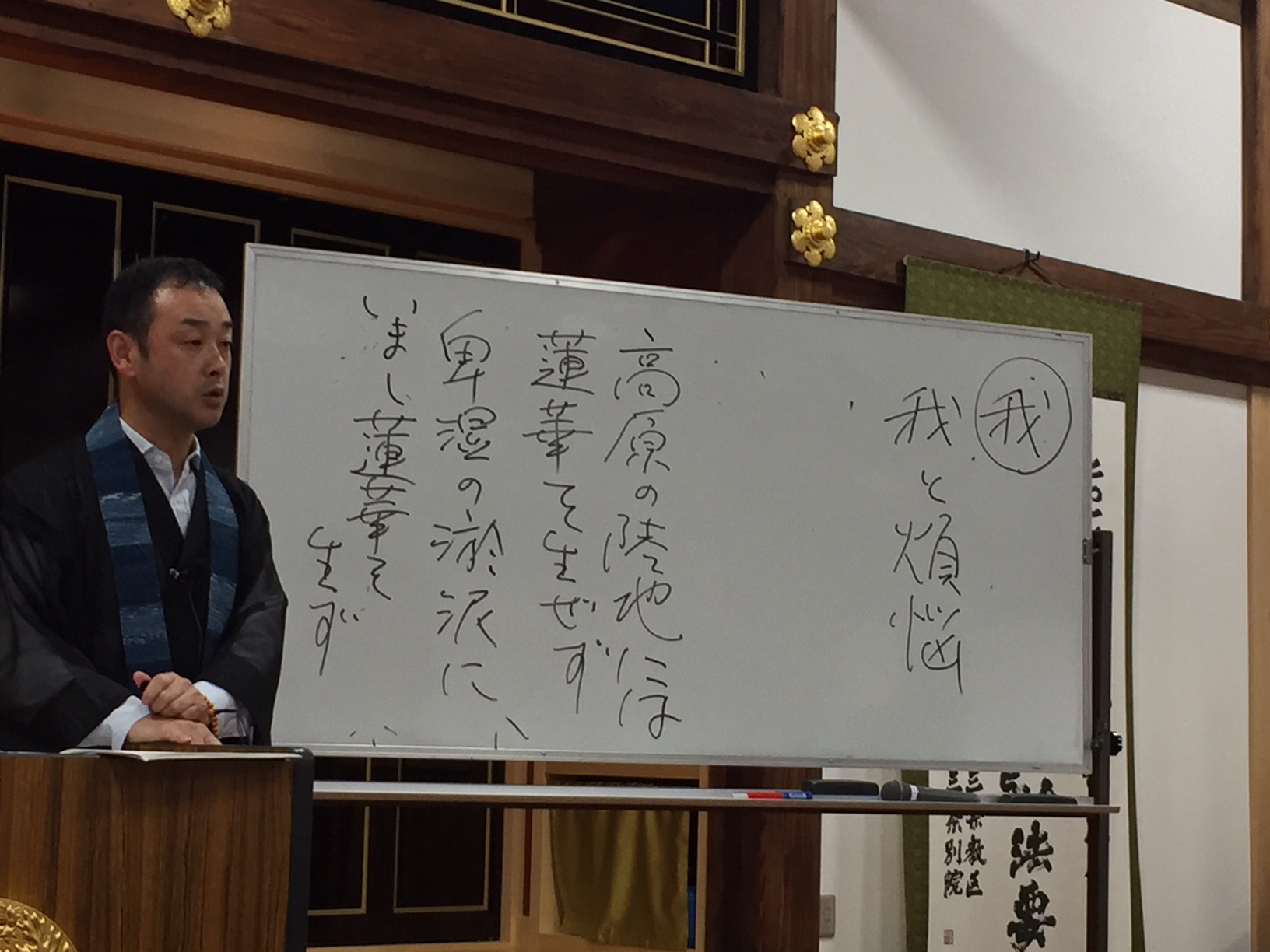

6月28日(月)に宗祖御命日日中法要が勤められました。その後の御命日のつどいでは、一昨年から『歎異抄』をテーマに、第一章から順にご法話を頂いています。今回は佐渡組廣永寺(佐渡市相川羽田町)の大久保州氏に、『歎異抄』「第九章」を主題にご法話頂きました。

講師の大久保州氏。熱く「第九章」をお話頂きました。

『歎異抄』「第九章」

一 「念仏もうしそうらえども、踊躍歓喜の心おろそかにそうろうこと、またいそぎ浄土へまいりたきこころのそうらわぬは、いかにとそうろうべきことにてそうろうやらん」と、もうしいれてそうらいしかば、「親鸞もこの不審ありつるに、唯円房おなじこころにてありけり。よくよく案じみれば、天におどり地におどるほどによろこぶべきことを、よろこばぬにて、いよいよ往生は一定とおもいたまうべきなり。よろこぶべきこころをおさえて、よろこばせざるは、煩悩の所為なり。しかるに仏かねてしろしめして、煩悩具足の凡夫とおおせられたることなれば、他力の悲願は、かくのごときのわれらがためなりけりとしられて、いよいよたのもしくおぼゆるなり。また浄土へ急いそぎまいりたきこころのなくて、いささか所労のこともあれば、死なんずるやらんとこころぼそくおぼゆることも、煩悩の所為なり。久遠劫よりいままで流転せる苦悩の旧里はすてがたく、いまだうまれざる安養の浄土は恋しからずそうろうこと、まことに、よくよく煩悩の興盛にそうろうにこそ。なごりおしくおもえども、娑婆の縁つきて、ちからなくしておわるときに、かの土へはまいるべきなり。いそぎまいりたきこころなきものを、ことにあわれれみたまうなり。これにつけてこそ、いよいよ大悲大願はたのもしく、往生は決定と存じそうらえ。踊躍歓喜のこころもあり、いそぎ浄土へもまいりたくそうらわんには、煩悩のなきやらんと、あやしくそうらいなまし」と云々(『歎異抄』真宗大谷派宗務所出版部)

『歎異抄』「第九章」は、念仏の身に感じられる「歓喜」とは何かということを、対話形式で展開されます。すなわち、親鸞聖人と唯円房なる人物の対話です。この唯円房とは何者か。諸説ありますが、この『歎異抄』の著者ではないかと考えられている人物です。以下、『歎異抄』(真宗大谷派宗務所出版部)より抜粋。

親鸞聖人の壮年期の二十年にわたる教化によって、関東の地に数千人にのぼる念仏者が誕生したと推測されています。その念仏者たちは、生活する地域を中心に、例えば「高田門徒」と呼ばれるような集まりを作っていました。その集まりの中で指導的な立場にあった人たちの名が、聖人の門徒名簿と理解される『親鸞聖人門侶交名牒』に、六十数名伝えられています。

その中に、河和田(現在の水戸市の西郊)の唯円という人がいますが、『歎異抄』の第九章にも名の出てくるこの人が、『歎異抄』の著者であると理解されています。(『歎異抄』 文章:寺川俊昭 真宗大谷派宗務所出版部 六三頁)

『歎異抄』は著者未詳なので断定はできないですが、引用文にある理由のように唯円の名が作中に出て会話の表現があることや、本文の記述から聖人在世中の弟子であること、そして東国門徒であることから、著者は唯円ではないかと推測されているようです。他に如信説や覚如説があります。

さて、ご法話では大久保氏のこれまで出遇った人々や言葉を経典の言葉に尋ねながら、「第九章」が語られました。

「無碍光如来」を、きって読むとしたらあなたはどこできりますか?

無碍光如来とは、阿弥陀如来のことです。「無碍光如来」をきって読むとしたら、みなさんどこできりますか?「無碍光」「如来」で、きるんじゃないでしょうか。私はそうでした。しかし親鸞聖人の場合、「無碍」「光如来」とすると大久保氏は言います。つまり、「無碍光」と「如来」できると「碍(さまた)げの無い光」を放つ「如来」という風に、如来なる人物がいるかのように表現できます。しかし親鸞は「無碍」「光如来」できることにより、光そのものが如来であるとするのです。如来は光であり、法であり、真実である、智慧の光であると。そして、その光によって人間存在全体が破られるということのないところには、仏も如来もないと大久保氏は続けます。つまり我々は知識として、自分が凡夫であり、煩悩の身を生きていると、本とか、講義とか、法話などを聞き学んで理解しています。理解の中に収めてしまっている。しかしそれは、知識はあっても見識にはならない。頭の中でわかった気になっても、身にはならないわけです。お寺で法話を聞いて良い話だなあと、そのとき思ったとしても、家に帰ったらすっかり忘れているという経験はありませんか。私はしょっちゅう忘れてばかりです。腑に落ちないのです。

そこに、破られるということ、真実に出遇うということがいわれるのです。それは、例えば光顔巍巍と光り輝く釈尊に出遇った仏弟子阿難のように、また、「ただ念仏して、弥陀にたすけられまいらすべし。」と述べる法然上人に出遇われた親鸞聖人のように。この出遇いは、ただ一人の人間が、一人の人間に会った、ということではないのです。親鸞聖人は、法然上人と出遇い、その中に生きている阿弥陀なる無限のいのちに出遇われた。そこではじめて、煩悩、凡夫ということが自分の問題として照らされるのではないでしょうか。他人事でなくなるのではないでしょうか。凡夫の仏道としての歩みが、そこから始まるのでしょう。

曇鸞著作『浄土論註』の一節。ジメジメとした泥の中でこそ綺麗な花を咲かせる蓮華は、仏教の伝統の中で大切にされてきました。

大久保氏は他にも、どこに生きるのかという郷の問題を提示しました。つまり、あなたは娑婆を生きようとしているのか、浄土を生きようとしているのか、本当に生きるべき郷とは何かという問題です。「九章」の本文においても、「流転せる苦悩の旧里はすてがたく、いまだうまれざる安養の浄土は恋しからず」というように、真実の出遇い、法然上人に出遇われ凡夫の仏道を歩まれた親鸞聖人であっても、煩悩にまみれた娑婆世間を中々捨てられないし、生まれ往きたことのない浄土は恋しくない、往きたいという気持ちが湧かないと仰られています。

ここで終われば、浄土真宗という仏道は暗いままですが、ここで逆転の発想というか、転換するところに、親鸞聖人の思想の有り難さがあるように思います。すなわち、「まことに、よくよく煩悩の興盛にそうろうにこそ。なごりおしくおもえども、娑婆の縁つきて、ちからなくしておわるときに、かの土へはまいるべきなり。いそぎまいりたきこころなきものを、ことにあわれれみたまうなり。これにつけてこそ、いよいよ大悲大願はたのもしく、往生は決定と存じそうらえ。」と述べて、娑婆が捨てがたい、浄土が恋しくないというのも、すべて煩悩によるものであって、だからこそ阿弥陀如来の建てられたすべての衆生を救うという大悲の誓願は頼もしく、浄土に往き生まれることが決定された身となる、ということがいよいよハッキリと証されるというのです。

そんなこと言われても、素直に信じられますでしょうか。私はこの「九章」を最初読んだとき、これは本当だろうか、ズルではないかと思ったものです。(私が真実に出遇ったかどうかは全くわからないですが、)要するに真実の出遇いがあったとしても、そこで救われて終わりではないのですね。仏道を歩み始めて、むしろそこから念仏者としての在り方が問われる。親鸞聖人がそうであったように、人間の疑いの心、もっと言えば仏の智慧を疑う心は決して消えることはない。しかしその疑いをもって、仏との縁を持つのです。真実に出遇い、浄土を生きようとする者が、疑いの心によって娑婆に引き戻され、しかし疑いの自覚、煩悩の自覚によって、また浄土を生きようと願う。救われることが喜べないということを助縁として、喜びの道に出してもらうのです。こういうところに、本当に生きるべき郷に生まれよ!という呼びかけが、あるように思います。

法話の要点をまとめる形としました。次回7月28日の御命日のつどいでは、『歎異抄』「第十章」をテーマに專行寺の木村邦和氏よりお話頂きます!どうぞお誘い合わせてお参りください。